近年の将棋界で注目を集めている「エルモ囲い」をご存知でしょうか。

プロ棋士が公式戦で採用したことをきっかけに急速に広まり、今やアマチュアの対局やネット将棋でもよく見かける囲いとなりました。

エルモ囲いの魅力は、少ない手数で形が完成し、現代将棋に求められる柔軟さを兼ね備えている点にあります。

特に、急戦や現代的な攻め合いに強いのが特徴です。

この記事では、初心者でも理解できるように、エルモ囲いの基本や組み方、メリット・デメリット、崩し方、他の囲いとの比較まで詳しく解説します。

これを読めば、居飛車戦法の幅が大きく広がることでしょう。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋のエルモ囲いとは?基本と特徴を解説

エルモ囲いは、現代将棋のスピード感に対応した新しいスタイルの囲いです。

まずは、その意味や由来、基本形について理解を深めることから始めましょう。

エルモ囲いの意味と名前の由来

エルモ囲いは、特にコンピュータ将棋ソフト「elmo」が多用したことからその名が付けられました。

2010年代に入り、プロ棋士が公式戦で採用したことで一気に認知度が高まりました。

他の囲いに比べて非常に新しい部類に入りますが、その合理的な構造は現代将棋にぴったりで、多くの棋士やファンに愛されています。

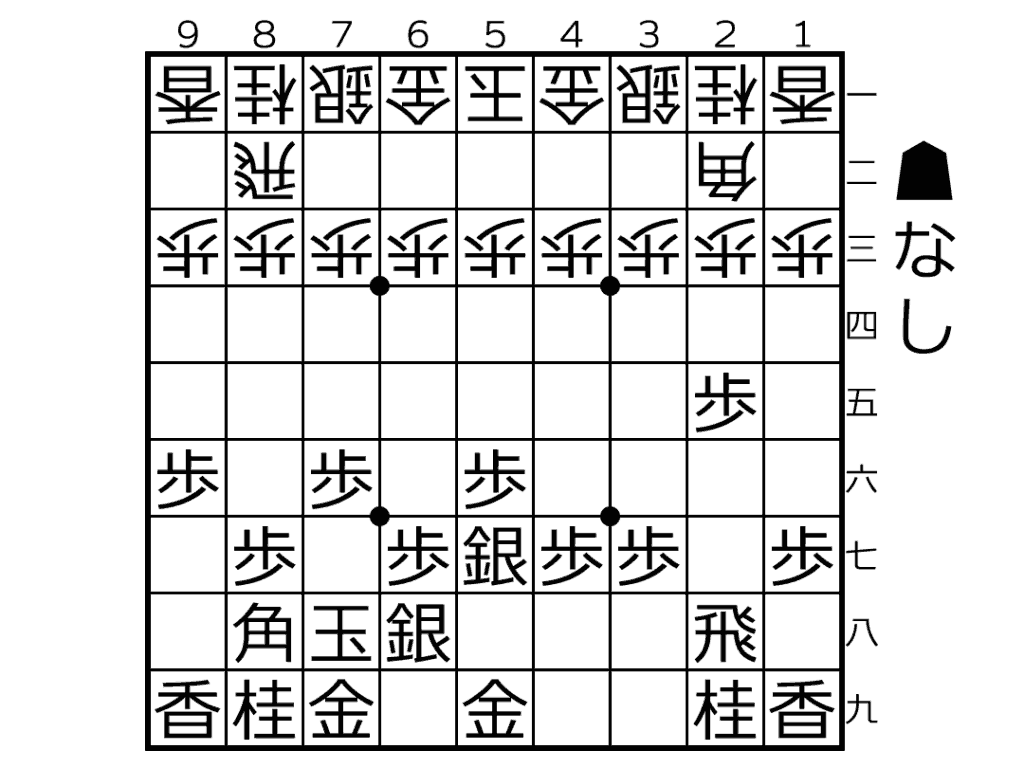

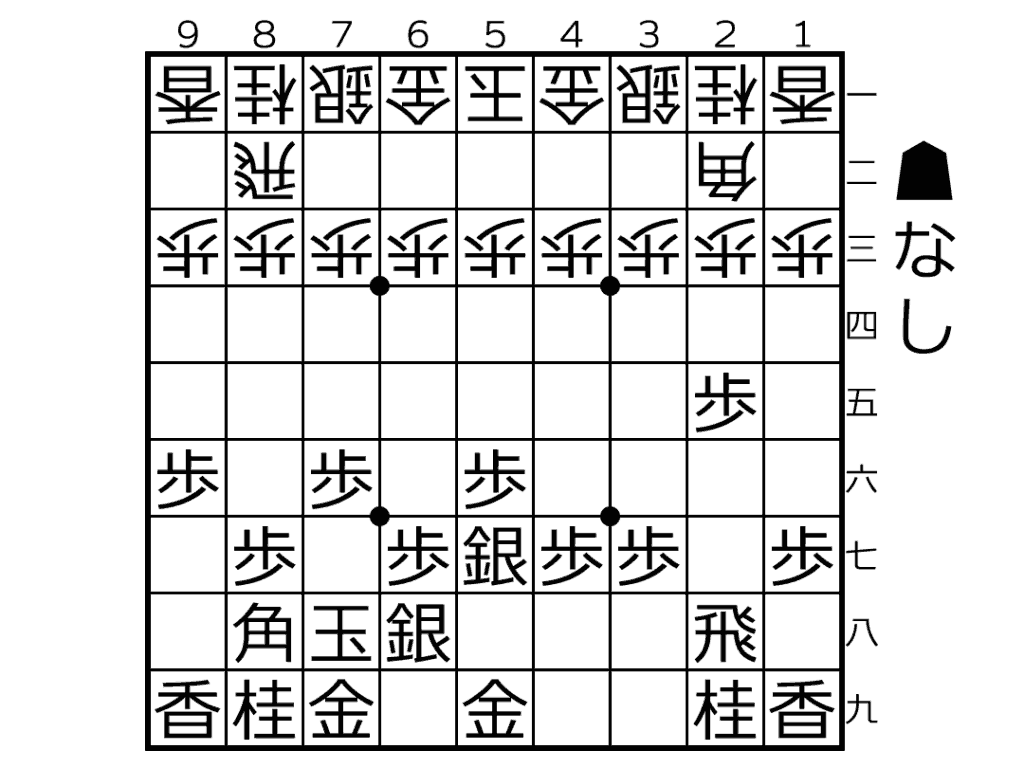

エルモ囲いの基本形

エルモ囲いの基本形は、玉が7八(後手なら3二)に位置し、その横に金、さらに中央寄りに銀が構える形です。

見た目は非常にコンパクトで、次のような配置が理想形とされています。

☖7八玉 ☖6七金 ☖5六銀

☖7六歩 ☖6六歩 ☖5六歩

右側に玉と金を寄せ、銀を中央に進める構えで、攻めにも守りにも転じやすい陣形です。

初心者にも向いている理由

エルモ囲いが初心者におすすめされる最大の理由は、その手順の簡単さにあります。

通常の矢倉や穴熊のように時間をかける必要がなく、5〜6手で完成するので序盤で安全を確保できます。

また、形もシンプルで覚えやすく、組み方を間違えにくいのも大きな魅力です。

攻めにもつながるので、守り一辺倒にならず戦いを楽しめます。

将棋のエルモ囲いの組み方をステップ解説

エルモ囲いは、短い手数で完成することが大きな特徴です。

しかし、順序を間違えると銀が使いにくくなったり中央が薄くなったりするので、正しい手順を知っておくことが大切です。

ここでは、初手からの流れを具体的な棋譜で確認しながら、完成形や注意点まで詳しく解説していきます。

初手からの流れ

まずは、初手からの標準的な手順を見てみましょう。ここでは先手の場合を想定しています。

▲7六歩 △8四歩

▲6八銀 △8五歩

▲7七銀 △3四歩

▲6六歩 △3二金

▲6七玉 △4二銀

▲7八金

最初に▲7六歩と突き、▲6八銀、▲7七銀と銀を早めに展開します。

これにより中央に厚みを持たせる準備が整います。

次に▲6六歩で銀が中央に出やすいスペースを確保し、▲6七玉と▲7八金で玉の横に金を配置すればエルモ囲いの基本形が完成します。

ここまで約7手程度と非常にコンパクトです。

なお、対局の状況によっては先に▲7八金とする場合もあり、柔軟に対応できるのも魅力でしょう。

完成形のポイント

エルモ囲いの完成形は、右側の金銀が玉を守りながら、中央に銀が出やすい構えが整っているのが理想です。

完成形のイメージは以下のようになります。

☖6七玉 ☖7八金 ☖8八銀

☖6六歩 ☖7六歩

右金が玉の横に寄っていることで横からの攻めに強く、中央に銀が進むことで攻防のバランスがとれています。

さらに右銀を中央の5五や4六まで進めると、攻めにも守りにも柔軟に対応できる形になります。

完成後は左側の構えは簡略化し、右側中心で戦うことが多いのも特徴です。

組むときの注意点

エルモ囲いは組みやすい反面、油断すると弱点が露呈してしまう場合があります。

特に、銀が中央に出る前に相手が早い攻めを仕掛けてくると対応が遅れることがあります。

そのため、▲6六歩は銀の進路確保だけでなく、中央の補強という意味もあるので必ず突いておきましょう。

また、玉を囲う前に攻め駒を動かしすぎるとバランスが崩れやすいです。基本の順序を守りながら、状況に応じて柔軟に変形できる余裕を持つことが重要です。

例えば、エルモ囲いの途中から矢倉に変形したり、金無双に発展させたりする指し方も実戦では有効です。

あくまで形に固執せず、局面の流れに沿うのが上達の近道と言えるでしょう。

このように、エルモ囲いは短手数で完成し、序盤から安全な形を作れる優秀な囲いです。

ただし、完成後の運用や変形の柔軟さも求められるため、基本の形を覚えたら実戦で何度も指して感覚を身につけることが大切です。

将棋のエルモ囲いのメリットとデメリット

どの囲いにも長所と短所があるように、エルモ囲いにもメリットとデメリットが存在します。

メリットを最大限活かしつつ、デメリットを理解してカバーすることで、より実戦で活躍できる囲いとなるでしょう。

この章では、エルモ囲いの強みと弱み、さらにどのような戦法に適しているのかもあわせて紹介します。

メリット|組みやすく柔軟性が高い

エルモ囲いの大きな魅力は、短い手数で形が完成する点です。

例えば矢倉は形が整うまで10手近くかかりますが、エルモ囲いは7手ほどで完成します。

これにより、序盤から急戦を狙う相手にも対応しやすく、現代将棋のスピード感に合っているのです。

さらに、中央に銀が進出しやすい構造をしているため、守りながら攻めの形も同時に作れる柔軟性があります。

戦いの流れを見ながら、矢倉や金無双に発展させることも可能で、ひとつの形に縛られずに戦えるのも大きなポイントです。

例えば、以下のように中央の銀を活用して攻める手筋が実戦でもよく現れます。

▲6六銀 → ▲5五銀 → ▲4六銀

このようにして銀が前線に出ることで、相手の歩や角にプレッシャーをかけられます。

守りながらも攻撃の準備ができるのが、エルモ囲いならではの強みといえるでしょう。

デメリット|守りの強さは矢倉に劣る

一方で、エルモ囲いは長期戦になると守りの薄さが目立つ場面もあります。

特に矢倉と比較すると、中央の厚みがやや足りず、玉の堅さでは劣るのです。

例えば、相手がじっくり組んでから中央突破を狙ってくると、金銀の位置関係が分散しているエルモ囲いでは防ぎきれないことがあります。

また、玉の頭が弱いため、玉頭から圧力をかけられると一気に崩れやすい形になるのも注意が必要です。

実戦では、長期戦になりそうな局面や相手がじっくり組むタイプだと判断したときは、エルモから矢倉や穴熊に組み替えるのも選択肢に入れると良いでしょう。

どんな戦法に向いているのか

エルモ囲いがもっとも力を発揮するのは、現代的な急戦志向の将棋です。

例えば、相手が早い段階で棒銀や早繰り銀、早石田などを仕掛けてきたとき、短手数で囲えるエルモは大きな武器になります。

逆に、相手もじっくり構えて長期戦になると、守備力の差が出て不利になることもあるので、局面判断が重要です。

総じて、急戦で相手の隙を突く戦い方が得意な人、序盤から攻める形を作りたい人に向いている囲いと言えます。

初心者でも習得しやすい形なので、居飛車の入門としては最適でしょう。

エルモ囲いは、その手軽さと柔軟性が現代将棋に非常にマッチした優秀な囲いです。

ただし、堅さだけを求めるなら矢倉や穴熊といった選択肢もあるため、戦法に応じて上手に使い分けるのが理想です。

将棋のエルモ囲いの崩し方と対策

エルモ囲いは現代将棋で人気のある囲いですが、決して無敵というわけではありません。

相手がエルモを組んできたとき、その弱点を突いて崩すテクニックを知っておけば、自分の攻めが一段と鋭くなります。

また、自分がエルモを使う際にも「どこを狙われやすいのか」を知ることが、守りを強化するうえで欠かせません。

ここでは、エルモ囲いの弱点や、具体的な崩し方、そして対策までを詳しく解説していきます。

横からの攻めに強いのか?

エルモ囲いは、玉の横に金がいることで横からの攻めに強い構造をしています。

具体的には、相手が飛車を横に振って攻めてくる形や、銀を使って横の壁を崩そうとする攻めに対して、一定の耐久力があります。

しかし、中央からの圧力にはやや弱い傾向があります。

横からの守りに比重を置いているため、玉の真上から強く攻められると金銀が分散しがちで、受け切れないことが少なくありません。

つまり、横からの攻めには比較的強いものの、縦や中央の攻めには注意が必要です。

崩し方のポイント

エルモ囲いを崩すには、中央突破や玉頭への攻めを意識すると効果的です。

具体的な手筋をいくつか紹介します。

中央突破

銀交換から中央の歩を突き、玉頭に圧力をかけるのが王道の崩し方です。

例えば以下のような流れです。

▲5五銀 → ▲5四歩 → ▲5三銀打

銀を交換して盤面中央に銀を打ち込むことで、玉の上の守りを崩せます。

玉頭攻め

玉の真上(7筋)から垂れ歩や桂馬を使って攻める手も有効です。

歩を垂らしてから金を動かし、玉の頭に弱点を作ります。

端攻め

エルモ囲いは端に関しては特別強化されているわけではありません。

玉側の端攻めもタイミング次第では有効です。端歩を突き、桂馬や香車を活用すると効果的に崩せる場合があります。

これらの攻め筋は、いずれも中央や玉頭に弱点があるエルモの構造を突いたものです。

他の囲いで対抗する方法

エルモ囲いに対しては、より堅い囲いで持久戦に持ち込むのも一つの有効な戦略です。

特に、矢倉や穴熊は玉が深い位置にあり、中央の守りも強力です。

これにより、エルモ側が急戦で決めきれなかった場合に逆転を狙えます。

また、相振り飛車など左右対称の金無双に構えることで、バランスを取りつつ中央の攻防に強く出る戦法もあります。

守りの厚い囲いでじっくり戦い、タイミングを見てエルモの弱点を突くのが効果的です。

エルモに対応する戦法をあらかじめ決めておくことで、対局中に迷うことなく自信を持って指せるでしょう。

エルモ囲いは強力な囲いですが、中央突破や玉頭攻めといった基本的な技術で十分に崩すことができます。

自分が使うときは弱点をカバーし、相手が使うときは積極的に狙う姿勢を持つことが、勝率アップの秘訣です。

将棋のエルモ囲いと他の囲いの比較

囲いを選ぶときに大切なのは、その場の戦法や戦い方に合ったものを選ぶことです。

エルモ囲いは近年登場した新しい囲いですが、矢倉や美濃囲いのような伝統的な囲いと比較して、どのような特徴や立ち位置があるのでしょうか。

ここでは、エルモ囲いとよく比較される囲いとの違いを確認し、現代将棋における役割を明らかにしていきます。

エルモ囲いと矢倉の違い

矢倉は居飛車の王道といえる囲いで、中央に玉を構え、金銀を積み重ねて厚い守りを作ります。

持久戦を前提とした構えで、完成までに時間はかかりますが、一度完成すれば非常に堅牢です。

中央突破にも強く、相手がじっくり組んでくる場合に向いています。

一方のエルモ囲いは、矢倉ほど厚みはないものの、少ない手数で完成し、現代将棋の急戦志向にマッチしています。

中央突破にはやや弱いものの、スピード感と柔軟性が魅力です。

短期決戦や早指し、急戦志向の戦いに向いている囲いといえるでしょう。

表にまとめると次の通りです。

| 囲い | 堅さ | 完成までの手数 | 向いている展開 |

| 矢倉 | 高い | 約10手 | 持久戦、中央の攻防 |

| エルモ | 中 | 約7手 | 急戦、短期決戦 |

矢倉はじっくり構える戦いに、エルモは早い攻め合いに向いているというのが大きな違いです。

エルモ囲いと美濃囲いの違い

美濃囲いは振り飛車で最も定番の囲いで、玉を右側に寄せ、金銀で横からの攻めに備える形です。

特に相振り飛車や振り飛車同士の戦いでよく使われ、横からの圧力に非常に強いのが特徴です。

エルモ囲いは美濃囲いとは逆に、居飛車戦法向きの囲いで、中央と右側の守りをバランスよくこなします。

横からの攻めには強いですが、美濃ほど特化していないぶん、中央や玉頭の攻めに対応する柔軟さが求められます。

このように、美濃囲いは振り飛車専用、エルモ囲いは居飛車向けという戦法の違いが一番のポイントです。

現代将棋における立ち位置

現代将棋では、エルモ囲いは「急戦に強い囲い」としてプロの間でも定番化しつつあります。

短手数で形が整うため、特に早指し棋戦やネット将棋のような時間の少ない対局で重宝されています。

また、攻めと守りのバランスがよく、変化にも強いため、研究が進む現代将棋に適した囲いといえるでしょう。

逆に、矢倉や穴熊は持久戦向きで、相手もじっくり構えてくる場合に選ばれることが多いです。

エルモは相手が早い攻めを選んできても、しっかり対応できるため、汎用性の高い囲いとしてアマチュアにも人気があります。

このように、現代将棋におけるエルモ囲いは「短期決戦のバランス型囲い」というポジションを確立しているといえるでしょう。

エルモ囲いを他の囲いと比較することで、その特徴や強みがよりはっきり見えてきます。

自分の戦い方や好みに応じて、囲いを選び分けることが将棋を楽しむコツです。

まとめ|将棋のエルモ囲いを覚えて戦いを有利にしよう

将棋の囲いには多くの種類がありますが、その中でもエルモ囲いは現代将棋において重要な選択肢のひとつです。

初心者から上級者まで幅広く活用され、特にスピード感のある攻防に適しているため、ネット対局や早指し戦でも高い採用率を誇ります。

ここまで紹介してきた内容を振り返りながら、初心者がエルモ囲いを覚えるメリットや実戦での活かし方、練習方法についてまとめていきます。

エルモ囲いを覚えるメリット

まず、エルモ囲いを覚えることで序盤の不安がぐっと減ります。

居飛車の序盤ではどう囲えばいいのか迷いがちですが、エルモ囲いは手順がシンプルで覚えやすく、すぐに実戦で使える形だからです。

少ない手数で玉を安全な位置に動かし、金で横を固め、銀で中央を支えるという理想的なバランスが、守りと攻めの両立を可能にしています。

また、柔軟性が高いため、相手の動きに合わせて矢倉や金無双、さらには穴熊など別の囲いへ発展させることも可能です。

囲いのバリエーションを増やす第一歩としても最適でしょう。

実戦での活かし方

エルモ囲いを使う際は、相手の戦法に応じて戦い方を調整することが大切です。

急戦志向の相手にはそのままエルモで対応し、持久戦が見込まれる場合は矢倉や穴熊に組み替える柔軟性を持ちましょう。

序盤で安全を確保しつつ、中央の銀を活用して攻める形が理想です。

棋譜を並べて練習する際は、以下の手順を目安にするとよいでしょう。

▲7六歩 △8四歩

▲6八銀 △8五歩

▲7七銀 △3四歩

▲6六歩 △3二金

▲6七玉 △4二銀

▲7八金

これだけ覚えておけば、序盤で迷わず形を整えることができます。

練習方法と上達のコツ

エルモ囲いを身につけるには、まず形を正しく覚え、何度も組んで感覚を磨くことが重要です。

対局ごとに最初の10手ほどはこの形を作る練習と考えましょう。

次に、中央突破や玉頭攻めなどの弱点を知り、崩されにくい形へ発展させる工夫を学んでいくとよいでしょう。

本や動画、アプリを使って、プロの対局や定跡も参考にすることで、より実戦的な指し方が身につきます。

最後に

エルモ囲いは、現代将棋で求められるスピード感と柔軟性を備えた優秀な囲いです。

守りながら攻める準備も整えられるため、実戦での勝率を大きく上げてくれるでしょう。

まずはエルモ囲いの基本形を確実に覚え、実戦で繰り返し使ってみてください。そこから自分なりの工夫を加えれば、より強く、より楽しい将棋が指せるようになります。

ぜひ今日からあなたの武器のひとつにして、戦いを有利に進めてください。

将棋の右玉とは?囲い・特徴・組み方・対策・糸谷流まで徹底解説

将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド