将棋の序盤戦でプロ棋士の間でもっとも多く採用される戦型のひとつが「角換わり」です。中でも「腰掛け銀」を用いた角換わりは、先手・後手問わず多くの激戦が繰り広げられ、将棋AIの発展とともにその定跡も日々アップデートされています。

しかし一方で、「角換わりはつまらない」「先手番じゃないと勝てない」などという声も一部にはあり、初心者には難しいという印象を持たれがちです。特に「角換わりを拒否されたらどうするの?」「一手損角換わりって何?」など、初学者の疑問も多い戦法です。

この記事では、角換わりの基礎から最新の定跡、さらに後手や一手損型の変化、そしておすすめの本・棋譜まで、将棋ファンなら必ず押さえておきたい角換わりの知識を網羅的に解説していきます。

将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋戦法「角換わり」とは?基本の意味と魅力を解説

角換わりとは、序盤でお互いの角を交換することで始まる将棋の戦型の一つで、プロ・アマ問わず長年愛されているオーソドックスな戦法です。特に「腰掛け銀」などの進行を経て、バランスよく厚みを持った中盤戦へと進むため、将棋の本質が凝縮された戦型ともいわれます。

角換わりとはどんな形?

「角換わり」は、その名の通り序盤で角をお互いに交換し、角を手持ちにすることで、盤面全体に睨みを利かせる形に持ち込む戦法です。

通常、序盤に以下のような流れで角が交換されます。

角換わりの基本的な手順(例)

| 手順 | 指し手(先手) | 指し手(後手) |

| 1 | ▲7六歩 | △8四歩 |

| 2 | ▲2六歩 | △8五歩 |

| 3 | ▲7八銀 | △3二金 |

| 4 | ▲2五歩 | △3四歩 |

| 5 | ▲2四歩 | △同歩 |

| 6 | ▲同飛 | △8六歩 |

| 7 | ▲同歩 | △同飛 |

| 8 | ▲2六飛 | △8四飛 |

| 9 | ▲7七角 | △8五飛 |

| 10 | ▲8八銀 | △7七角成 |

このように進むと、序盤の早い段階でお互いの角が交換されます。角を手持ちにすることで、好きなタイミングで打ち込めるため、飛車との連携やタイミングを重視した将棋が展開されます。

角換わりはなぜ人気なのか?魅力を3つ紹介

角換わりが多くの棋士に好まれている理由は次の3点に集約されます。

1. バランスの取れた戦型

角換わりは先手・後手に大きな差がつきにくく、中盤以降の読み合いや構想力が試される戦型です。

2. 対局者の実力が反映されやすい

序盤から定跡通りに進行しても、どこかで“読みの勝負”が始まるのが角換わり。形の選択肢が豊富で、棋力によって局面が大きく変わる点が魅力です。

3. 終盤の迫力ある攻防が見どころ

持ち角があることで終盤に一気に局面がひっくり返る可能性もあり、見ていて面白い戦型でもあります。

一手損角換わりや拒否されたときの対処法

角換わりは、先手が狙っていても後手に「拒否」されることがあります。また、「一手損角換わり」という別の派生形も存在します。

- 拒否されたら?

後手が角交換を避けてくる場合、急戦や持久戦など、臨機応変な対応が求められます。定跡に依存しない柔軟な戦型理解が必要です。 - 一手損角換わりとは?

後手が角交換の前に無駄な一手(例:△6二金など)を指すことで、あえて先手に動いてもらう作戦です。一手損してでも主導権を握ろうとする意図があります。

このように、角換わりは一見シンプルでも奥が深く、さまざまな形に派生します。

この後に詳しく解説しますので最後までご覧ください。

最近の将棋界では「つまらない」と言われることも?

近年、一部の将棋ファンの間で「角換わりはつまらない」との声も聞かれるようになりました。これは、AI研究の進展で定跡が細かくなり、序盤の選択肢がやや限定的になっているという背景があります。

また、「先手が有利すぎる」「後手が勝ちにくい」という意見もあり、後手が積極的に角換わりを避ける傾向も出てきています。

| 賛成派の意見 | 否定派の意見 |

| 読み合いが楽しい | 形が同じで退屈 |

| 実力差が出る戦型 | 研究勝負になりがち |

| バランスが取れている | 後手が不利すぎる |

とはいえ、角換わりが「終わった戦法」ではありません。現代でもAIやプロの研究によって進化を続けています。

角換わりの定跡と最新型|腰掛け銀を中心に解説

角換わりの中でも特に代表的な定跡が「腰掛け銀」です。これはお互いに銀を5筋に“腰掛ける”形から中盤戦に突入する構えで、プロ間でも長年親しまれている王道の一つです。近年はAIの影響により細かな定跡研究が進み、先手・後手の細部の手順にも変化が見られるようになっています。

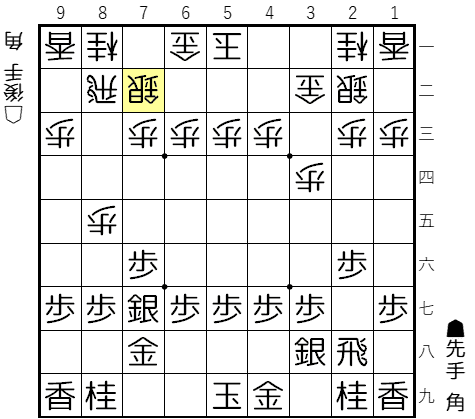

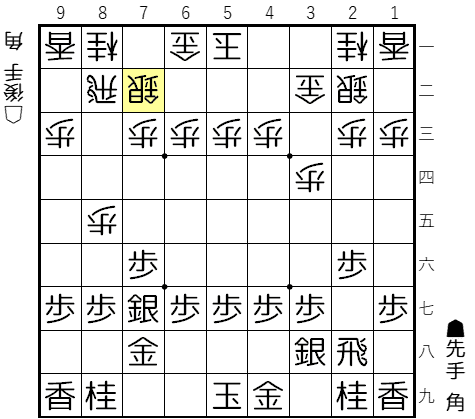

腰掛け銀とは?基本形を図とともに紹介

腰掛け銀とは、銀を自陣の5五(または5六)に据える構えのことです。これは攻めにも守りにもバランスが取れており、角換わりと非常に相性の良い形です。

基本図:腰掛け銀の標準形

※実際の盤面では▲5六銀-△5四銀といった位置取りになります。

この形に至るまでは、以下のような準備手順を経ることが多いです。

腰掛け銀の基本手順(例)

| 手順 | 指し手 |

| 1 | ▲7六歩 |

| 2 | △8四歩 |

| 3 | ▲2六歩 |

| 4 | △8五歩 |

| 5 | ▲7八銀 |

| 6 | △3二金 |

| … | … |

| 13 | ▲5六銀 |

| 14 | △5四銀 |

角換わり腰掛け銀の定跡|最新のポイントは?

角換わり腰掛け銀は、その後の仕掛けや構想が非常に多様です。最近の傾向として注目されているポイントをいくつか紹介します。

1. 先手必勝型の流れが研究されている

AI研究では、「後手不利」という評価が出ることもあります。特に先手がうまく角を打ち込み、玉頭から攻める変化が高く評価されています。

2. 後手側の選択肢として「一手損角換わり」も流行

後手番の勝率を少しでも改善するため、「一手損角換わり」を選ぶプロも増えています。これはあえて金を早めに上がって手損することで、角交換後の主導権を握ろうという構想です。

3. 最新の定跡では「横歩取り」に近い流れも

一部の変化では、角換わりから横歩取り的な形に移行するケースも見られ、守りよりも攻め合いを重視した指し方が目立ちます。

| 項目 | 内容 |

| 先手有利 | 特定の形で先手が良くなる研究多し |

| 一手損 | 後手の工夫。主導権を取る戦法 |

| 早繰り銀型 | 銀を素早く繰り出して仕掛ける新手筋 |

| 玉の囲い | 早囲いか、バランス型が主流に |

| 時代の流行 | AIの流行により「角交換拒否」型も台頭 |

先手・後手の有利不利|評価値はどうなっている?

AI将棋ソフトによる評価値を見ると、角換わり腰掛け銀においては先手がやや有利とされています。理由は以下の通りです。

- 先に仕掛けの主導権を取れる

- 玉が右に逃げやすい構造

- 攻めの銀の自由度が高い

一方、後手は受けに回ることが多く、やや辛抱の将棋になりがちです。ただし、的確な応手を選べば互角に持ち込めるため、読みの深さが問われる展開になります。

| 項目 | 先手 | 後手 |

| 初期評価値 | +150〜+200 | ほぼ互角 |

| 玉の安全性 | 高め(囲いやすい) | やや不安定 |

| 攻めの形 | 自由度が高い | 受けが多い |

| 勝率(プロ) | 約55〜60% | 約40〜45% |

角換わりの定跡を学ぶおすすめ書籍・動画

角換わりをしっかりと学びたい方は、信頼できる書籍やYouTubeの解説動画がおすすめです。

書籍で学ぶならこれ

- 『最新の角換わり定跡』(マイナビ出版)

- 『角換わり腰掛け銀のすべて』(羽生善治監修)

- 『将棋・角換わり徹底解説』(谷川浩司著)

YouTubeで学ぶなら

- 【将棋放浪記】角換わり定跡徹底解説シリーズ

- 【ABEMA将棋チャンネル】プロ棋士による実況解説

角換わりが「終わった」と言われる理由|なぜつまらないのか?

角換わりという戦法は、プロの対局で長年にわたって使われ続けてきた伝統ある戦法です。しかし近年、将棋ファンや一部のプロ棋士の間で「角換わりはもう終わった」「つまらない戦法になった」といった声が聞かれるようになっています。なぜこのような評価がなされるようになったのでしょうか?その背景を探っていきましょう。

角換わりが「終わった」と言われる理由とは?

将棋の世界で「終わった」という言葉が使われる場合、それは戦法の寿命が尽きた、つまり攻略され尽くして有効性が薄れたという意味です。角換わりに対しても、以下のような理由でそのような評価がされているのです。

主な理由

- AIにより定跡が細かく解析され、結論が出てしまった

- 後手が不利とされ、変化の幅が狭まっている

- 指し手が「一本道」になりやすく、面白みに欠ける

- 先手の選択肢が限定的になってきている

これらの理由から、「角換わり=勝負がつきやすい=つまらない」という印象を持たれてしまうことがあるのです。

AI時代がもたらした影響|後手の苦悩

角換わりがつまらないとされる背景には、AIが作り出した“最善手”の存在があります。AIは無数の局面を評価し、勝率を数値化することができます。その結果、後手側が不利になりやすい手順が明らかにされ、後手番が角換わりを避ける傾向にあります。

| 対局者 | 採用傾向 |

| 先手 | 積極的に角換わり採用 |

| 後手 | 横歩取りや一手損、相掛かりなどを選ぶ傾向 |

AI時代においては、後手が角換わりを避けるのが“最善”とされる局面が多いため、自然と角換わりの対局数も減少しているのです。

「手順が一本道」になりやすい構造

角換わりは、互いに角を交換するという前提があるため、序盤〜中盤の展開が似通いやすく、毎回似たような局面になりやすい傾向があります。特に腰掛け銀型においては、以下のような流れが定型化しています。

角換わり・腰掛け銀の定型手順(例)

- ▲7六歩 → △8四歩

- ▲2六歩 → △8五歩

- ▲7八銀 → △3二金

- ▲2五歩 → △3四歩

- ▲2四歩 → △同歩

- ▲同飛 → △8八角成 → ▲同銀

- …腰掛け銀へ

このように、手順が定型化している=読者や視聴者が飽きやすいという構造になっているのも事実です。

実況・解説の難しさと視聴者離れ

プロ対局を配信するABEMAやNHKなどの解説者の中にも、「角換わりは解説が難しい」と語る方がいます。理由は以下のとおりです。

- 1手の違いが数十手先の結果に影響するため解説が複雑

- 少しのミスで勝負が決まるため、盛り上がる局面が少ない

- 難解な変化が多く、初心者には伝わりづらい

これにより、「角換わりの対局は見ていても何が起きているかわからない」と感じる視聴者が離れてしまうケースもあります。

プロの間ではいまだに主流の一つ

ただし、角換わりが“終わった”とされるのは、あくまで一部の見方にすぎません。実際には今もプロ棋士の間では角換わりは頻繁に採用されている主力戦法です。

| 戦法名 | 採用率(2024年) |

| 角換わり | 約30〜35% |

| 相掛かり | 約20% |

| 横歩取り | 約15% |

| 一手損角換わり | 約10% |

| その他 | 約20% |

このように、最も採用されているのは角換わりであるため、“終わった”どころか、むしろ現在でも最先端の戦いが繰り広げられているともいえます。

ABEMAでは角換わりの名局が多数配信中

ABEMAプレミアムでは、藤井聡太竜王・名人や豊島将之九段らが指した角換わりの名局を多数配信しています。最新の形や戦術、変化の幅を楽しめるため、見る将(観戦ファン)にもおすすめです。

[重要]

ABEMAの公式対局は、以下のような魅力があります。

- プロ棋士の深い読みを解説付きで視聴できる

- 棋譜を見ながらAI評価値もリアルタイムでチェック可能

- タイトル戦・名人戦などでの実戦をそのまま再現できる

👉 【ABEMAプレミアム登録はこちら】

→ 見逃し配信・名局アーカイブ視聴も可能

角換わりが拒否されたらどうする?別の作戦の選び方

角換わりは、序盤でお互いに角を交換することで成立しますが、相手がそれを拒否すれば成立しません。特に後手番の際に角交換を避けられることは多く、戦型の選択肢が限られることもあります。ここでは、角換わりが拒否された場合の対応や代替の作戦について解説していきます。

角換わりを拒否されるパターンとは?

角換わりを拒否される典型的な局面は以下の通りです。

- △8五歩と早めに突かれ、角交換がしづらくなる

- △3三角と上がられて、角交換が不利になる形にされる

- △6二銀型に構えられて、主導権が取りづらくなる

こうした拒否の構えにより、角換わりに持ち込むための自然な流れが遮断されてしまうことがあります。

代替策①|相掛かりにシフトする

角換わりを拒否されたときにおすすめされる戦法のひとつが「相掛かり」です。角交換を強引に狙わず、飛車先を交換し合う形にすることで、力戦型の将棋に持ち込むことができます。

| 戦法 | 特徴 |

| 相掛かり | 互いに飛車先を突き合う、変化の幅が広い |

| メリット | 定跡に縛られず、独自の展開を作りやすい |

| デメリット | 終盤での力量差がそのまま勝敗に直結する |

角換わりの“一本道”を避けたい人にとっては、有力な代替手段です。

代替策②|一手損角換わりに誘導する

あえて一手損角換わりに誘導するのも一つの手です。

これは後手番で角交換を行い、意図的に一手損することで自由度を得る構想です。通常の角換わりと比べて後手に自由な展開を許されるため、研究勝負になりにくいのが利点とされています。

| 通常の角換わり | 一手損角換わり |

| 互角の形で定跡通り | 後手が一手損するが変化の自由度が高い |

| 序盤が定型化しやすい | 力戦模様になりやすい |

藤井聡太竜王も採用したことがある戦法であり、研究を外したい人にはぴったりです。

代替策③|持久戦に構える|雁木や矢倉などへ

角換わりを拒否された際、持久戦型への移行を選ぶプロも増えています。たとえば「雁木」や「矢倉」は、角交換が起こらないままじっくり構える戦法です。

- 雁木:▲7七銀~▲6六歩~▲6七銀の形

- 矢倉:▲7七銀~▲6八銀~▲7八金の形

角換わり拒否の後、相手の出方を見ながら“後出しジャンケン”のように形を決める柔軟さが求められます。

「角換わり拒否」は恐れる必要なし!

角換わりが拒否されると「作戦失敗」と感じる方もいますが、実際はそうではありません。拒否された場合も、選べる戦型は豊富にあります。

| 状況 | 対応策 |

| 角交換拒否 | 相掛かりへ移行、または矢倉に構える |

| 一手損される | 一手損角換わりとして展開 |

| 飛車先を突かれる | 雁木や力戦に切り替える |

このように、「拒否されたら作戦終了」ではなく、そこから新たな構想に繋げる思考が重要です。

プロの実戦では拒否も想定内

近年のプロ将棋では、角換わり拒否も含めて準備するのが常識となっています。藤井聡太、斎藤慎太郎、永瀬拓矢などのトッププロたちは、角換わりが成立しないケースでも複数の代案を持ち合わせているのが当たり前です。

実際にABEMAで配信されている棋戦でも、角換わり拒否後に絶妙な構想で勝利する棋譜が多数存在します。

✅ ABEMAプレミアムに登録すると、プロたちの代替戦法のリアルな駆け引きが見られます!

→ ABEMA公式サイトから今すぐチェック!

一手損角換わりとは?後手から主導権を握る新戦法

一手損角換わりは、近年注目されている角換わりの応用戦法です。あえて後手が一手損することで、先手の定跡から外れた展開を狙います。

一手損角換わりの狙いと主な形

「一手損角換わり」とは、後手番があえて無駄な一手(例:△3二金)を指すことで、通常より1手遅れて角交換に進む構想です。これにより、相手の定跡準備を外し、自分のペースで展開できるのが最大のメリットです。

一例としては以下のような序盤になります:

- ▲7六歩 △8四歩

- ▲2六歩 △8五歩

- ▲2五歩 △3二金(通常なら△6二銀)

ここで、後手が△6二銀を省いて金を上がることで、「一手損角換わり」が成立。▲2四歩と突かせれば角交換の形となります。

狙いは次の通りです:

- 相手の構想を外し、構想力勝負に持ち込める

- 後手が作戦を主導しやすい

- 角交換後に腰掛け銀や早繰り銀など自在に展開できる

ただし当然「一手損」しているため、序盤の効率では若干のリスクもあり、判断力と研究が必要です。

通常の角換わりとの違い|先手の対応は?

一手損角換わりと通常の角換わりでは、戦法の主導権と駒組みの自由度に大きな違いがあります。特に先手側は、想定外の展開に持ち込まれやすくなる点に注意が必要です。

| 比較項目 | 通常の角換わり | 一手損角換わり |

| 初期の狙い | 相互に角交換 → 静かな進行 | 後手が誘導し角交換へ |

| 後手の利点 | 少なめ | 一手損により構想主導しやすい |

| 先手の構想対応 | 定跡通りでOK | 一手損に対し早繰り銀などで対応が必要 |

| 駒組みの自由度 | 双方ある程度固定 | 後手に若干の自由あり |

先手がこの戦型に遭遇した場合、以下のような選択肢があります:

- 角交換に応じてそのまま勝負

- 角交換拒否(棒銀・早繰り銀など別構想へ)

- 急戦で押し切る展開にシフト

角換わりを深く学べるおすすめの本・教材・YouTube

角換わりをマスターするには、書籍・動画・講座などで体系的に学ぶのが効果的です。ここでは初心者から中級者・上級者まで、レベル別におすすめ教材を紹介します。

初心者向けの定番書籍とレベル別おすすめ本

まずは角換わりを基礎から理解したい方におすすめの書籍から紹介します。戦型の特徴や指し方を丁寧に解説している本は、序盤の苦手意識を払拭する助けになります。

■ 初心者向けの定番本

| 書籍名 | 著者 | 特徴 |

| 『よくわかる角換わり』 | 佐藤康光 | 図解が多く初心者にやさしい |

| 『これで指せる角換わり』 | 屋敷伸之 | 定跡・考え方を一通り網羅 |

| 『角換わり戦法入門』 | 西尾明 | 腰掛け銀を中心に学べる内容 |

■ 中級者以上におすすめの本

| 書籍名 | 著者 | 難易度 |

| 『最新 角換わり戦法』 | 木村一基 | 最新の角換わり理論に対応 |

| 『プロの公式定跡 角換わり編』 | 渡辺明 | 実戦型定跡を深く解説 |

| 『角換わり勝局集』 | 斎藤慎太郎 | 実際の名局から学べる構成 |

これらの本はAmazonや将棋連盟公式ショップなどで購入可能です。レビューや中身も確認して、自分の理解度に合った一冊を選びましょう。

プロ棋士が解説するYouTube・講座まとめ

動画で学ぶと、感覚的にも理解が深まります。プロ棋士が実際に解説しているYouTubeチャンネルやオンライン講座は、角換わりの習得に大きな力を発揮します。

■ YouTubeで人気の角換わり解説

| チャンネル名 | 特徴 |

| 将棋放浪記 | わかりやすい口調+丁寧な解説 |

| 高見泰地チャンネル | 実戦で使える技術を豊富に紹介 |

| 木村一基の“おじおじch” | 戦型の背景や心理面も学べる |

YouTubeは無料で繰り返し見られるため、スキマ時間に定跡確認するのにも最適です。

■ オンライン講座・サブスク教材

- ABEMAプレミアム(将棋チャンネル)

→ タイトル戦やプロ解説付き実戦譜が多数。戦型研究に役立つ。 - 将棋講座.jp(有料教材)

→ テーマ別講義で角換わりをピンポイントに学べる。

特にABEMAは、角換わりが多く登場する名人戦や竜王戦の中継が見放題なので、プロの実戦から学ぶには最高の環境です。

一手損角換わりを詳しく学べる資料も紹介

一手損角換わりのような最新形に関しては、書籍やネットの資料を活用して戦術理解を深める必要があります。以下の資料が特に参考になります。

- 『現代将棋の角換わり 一手損編』(将棋世界別冊付録)

- 将棋連盟モバイル(定跡データベース)

- YouTube「渡辺明の戦型講座・一手損角換わり編」

- ブログ「24の棋譜から学ぶ角換わり」(中上級者向け)

近年の角換わりは「定跡が日進月歩で進化」しているため、SNSや連盟サイトのニュースなどからも、こまめに情報を集める習慣が大切です。

まとめ|角換わりを極めると将棋の実力が伸びる理由

角換わりは難解と思われがちですが、だからこそ学ぶ価値がある戦型です。ここでは角換わりを極めることで得られる具体的なメリットをまとめます。

序盤から終盤まで一貫した構想が磨ける

角換わりは、「序盤・中盤・終盤」が自然に繋がる戦型です。形を崩さず進行するため、途中で無理な攻めを仕掛けにくく、全体の構想力を鍛えることができます。

また、序盤の定跡を覚えることにより、その後の中盤の選択肢も見えてきやすくなります。結果として、形勢判断力・計画性・持久力といった将棋力全般の向上につながります。

腰掛け銀の技術は他戦型にも応用可能

角換わりの代表的な駒組みである「腰掛け銀」は、居飛車戦法の中でも最重要パーツです。この技術を習得しておくと、他の戦型、たとえば:

- 相掛かり

- 早繰り銀

- 横歩取り

などにも応用できます。つまり、角換わりを極めることで、将棋そのものの地力が底上げされるのです。

最新の定跡でライバルに差をつけよう!

角換わりは現在もプロの実戦で進化を続ける分野です。常に最新の定跡を学んでおくことで、アマチュア間での差をつけやすいのも特徴の一つです。

最近では以下のようなテーマが注目されています。

| 最新テーマ | 概要 |

| 角換わり早繰り銀 vs 一手損型 | どちらが主導権を握るか |

| 同形腰掛け銀の持久戦 | 中盤の構想力と終盤力が重要に |

| ▲2五歩早仕掛け対策 | 後手の柔軟な応手がカギ |

こうした最新情報は書籍だけでなく、ABEMA中継やYouTube、将棋ウォーズの実戦譜などからも吸収可能です。

角換わりを覚えて将棋を楽しみましょう。

将棋の中飛車・ゴキゲン中飛車を徹底解説|最新定跡・対策・評価の真相とは?

将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説