ミレニアム囲い(Millennium囲い)は、居飛車側が振り飛車や藤井システムなどの持久戦型に対抗するために開発された囲いの一つです。角道を開けず玉を端へ寄せ、金銀を密集させることで「穴熊ほどではないが堅さを持つ」構造が特徴です。初心者〜中級者にも扱いやすく、それでいて戦術的な深みがあるため、使いどころを知れば大きな武器となります。

この記事では、「ミレニアム囲い」がどのように誕生したか、基本的な組み方、メリットとデメリット、実戦での対策などを順に解説します。振り飛車を相手にする局面で選択肢を増やしたい方、囲いを覚えたい方におすすめの記事です。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

ミレニアム囲いとは?|将棋の現代的囲いの一つ

以下では、ミレニアム囲いの由来と、なぜ戦術として使われてきたかをはじめ、他の囲いと比べてどこが異なるかを解説します。

ミレニアム囲いの由来と歴史|名前の意味と登場背景

ミレニアム囲いという名称は、「千年紀=ミレニアム」という言葉にあやかり、2000年ごろから注目された新しい囲いとして生まれました。将棋連盟のコラム「玉の囲い方」でも、藤井システム対策の一環として取り上げられており、その登場背景には「持久戦の振り飛車」に対する居飛車の守備力強化の要請があります。

また、別名で「トーチカ囲い」「かまぼこ囲い」などとも呼ばれており、その複数の呼称が多様な指し手・地域で使われていたことも、この囲いが広がる要因でした。

なぜ注目された?藤井システム対策としてのミレニアム

ミレニアム囲いが注目されるようになった大きな理由は、藤井システムの普及です。藤井システムは振り飛車側が持久戦を志向し、角筋・飛車筋を生かして攻めを組み立てる戦型であり、居飛車側としてはその攻撃をしのぎながら反撃を狙いたい場面が多くなりました。ミレニアム囲いは、角のラインを通さない玉の位置取りと、金銀を使った堅い守りでその要求に応えられる囲いとして研究されてきました。

特に「対振り持久戦」などの局面では、ミレニアム囲いが有利になることがあります。玉を8九に潜らせて角道からの斜めの攻めを回避する構造は、振り飛車の桂跳ね・端攻め・角交換狙いなどの攻め筋を封じる働きがあります。

ミレニアム囲いの特徴と他の囲いとの違い

ミレニアム囲いは、穴熊・美濃囲い・銀冠といった他の代表的囲いと比較すると、中間的な位置づけを持っています。

特徴としては:

- 玉を端(8九など)へ寄せて潜らせる配置。角道を閉じて角の斜め攻めを避ける。

- 金銀で玉の周りを密に守る。守備の駒投入が厚いため、横からの攻め・飛車筋からの圧力に耐えやすい。

- 組み上げに手数がかかるため、急戦・早仕掛けには弱さを見せやすい。守りを固めるための準備が長くなるので、相手に主導権を取られるリスクあり。

他囲いとの比較表:

| 囲い名 | 組み上げ手数 | 守りの強さ | 対振り飛車での有効性 |

| 穴熊 | 非常に多い | 非常に強い | 強い |

| ミレニアム囲い | 中程度~やや多め | 高い | 比較的強い |

| 美濃囲い | 少ない | 中程度 | 普通 |

| 銀冠 | やや多い | 高い(特定条件下で) | 条件による |

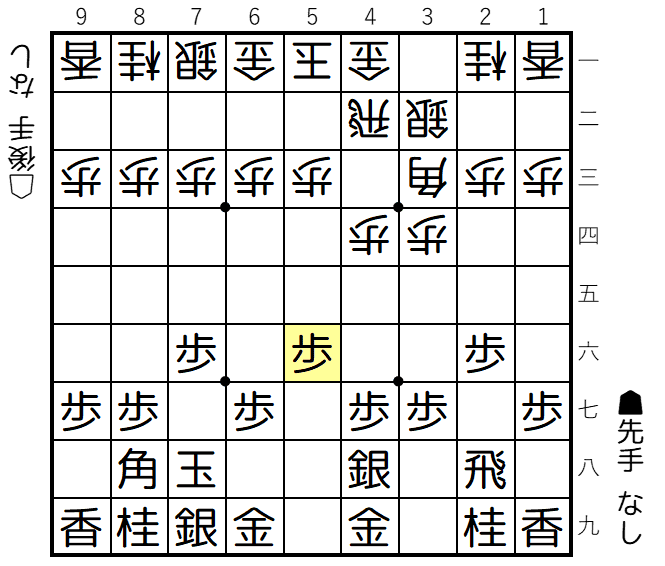

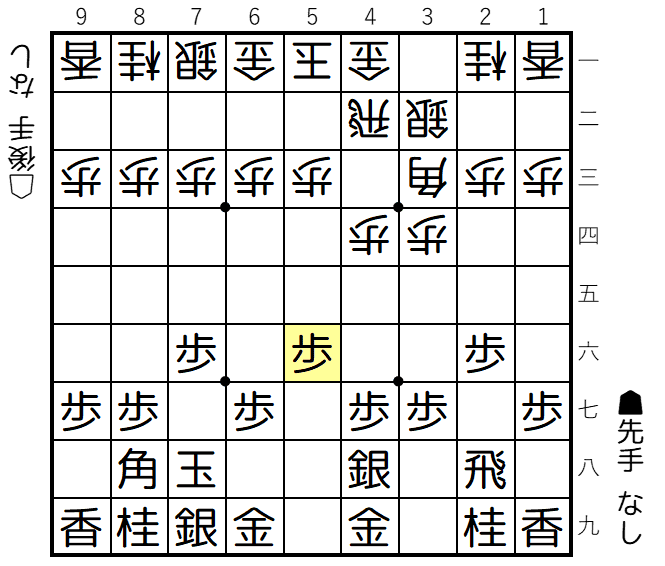

ミレニアム囲いの基本的な組み方 and 手順

次に、ミレニアム囲いを実戦で組み上げる基本的な手順と、先手・後手での形の違いを紹介します。

ミレニアム囲いの基本形と組み上げ手順

囲いを完成させるためには、駒を調整し、玉を安全な位置へ動かす手順が重要です。以下は居飛車側が振り飛車相手にミレニアム囲いを目指す代表的な駒組みの例です。

- ▲7六歩

- △3四歩

- ▲4八銀

- ▲5六歩

- ▲6八玉

- ▲7八玉

- ▲5八金右

- ▲6六角

- ▲7七桂

- ▲8八銀

- ▲8九玉

- ▲6八金寄

- ▲7八金右

- ▲5九銀

- ▲6八銀

この手順で、玉を8九まで潜らせ、金銀で固めていくことが目標です。途中で銀や角の動きが不適切になると、守備が薄くなったり桂頭の弱点を突かれたりするので注意が必要です。

振り飛車に対して有効な構えの理由

ミレニアム囲いは「振り飛車持久戦型」に対して相性が良い構えであると多く言われており、振り飛車側の攻め筋をかわせる構造を持っています。以下がその理由です:

- 玉を角道から遠ざけて潜らせることで、角交換や角道からの斜めの圧力を受けにくい。

- 金銀を玉の周囲に密に配置することで、端攻めや飛車筋の攻撃を遮る働きがあり、軽い攻めでは崩れにくい。

- 駒組みの途中で相手が早仕掛けを志向しても、ミレニアム囲い側は準備ができていれば咎めを入れやすい形が残る。例えば▲6六角〜▲7七桂〜▲8九玉のような骨格を早く作ることで、相手の攻め切りを防ぎやすくなる。

ミレニアム囲いのメリットとデメリット

ミレニアム囲いは、現代将棋における柔軟な囲い方として注目されています。しかし、どんな囲いにも長所と短所があるように、ミレニアム囲いにも明確なメリットとデメリットが存在します。ここではその特徴を詳しく見ていきましょう。

堅さ・柔軟性・攻守のバランスを評価

ミレニアム囲いの大きな魅力は、そのバランスの良さにあります。

たとえば「穴熊囲い」は守りに特化した構えで、非常に堅牢ですが、囲うのに時間がかかり、攻撃に移るタイミングが遅れやすいという欠点があります。一方、「美濃囲い」は振り飛車に強く、素早く組めるものの、中央からの攻めにやや弱い構造です。

それに対してミレニアム囲いは、玉の囲いを急戦で早めに完成させつつ、攻撃にも柔軟に対応できる構えです。特に藤井システムのような強烈な急戦策にも対応しやすいという利点があり、近年評価が再び高まっています。

- 【堅さ】…矢倉ほどではないが、美濃よりは堅い

- 【柔軟性】…状況に応じて陣形を変化させやすい

- 【攻守】…受けにも攻めにもつながる配置で中盤以降が組みやすい

実際の実戦でも、序盤にミレニアム囲いを組んだ後、中央や右辺から攻めを展開しやすい局面が多く見られます。「待ちの構え」ではなく、「構えて反撃する」戦術に向いていると言えるでしょう。

他の囲い(穴熊・矢倉・美濃)との比較

囲いにはそれぞれ特徴があり、使いどころや相性があります。ここでは代表的な囲いとの違いを比較表にまとめてみました。

| 囲いの種類 | 特徴 | 組みやすさ | 守備力 | 攻撃への移行 |

| 穴熊囲い | 超堅牢。受け将棋向け | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆ |

| 矢倉囲い | バランス型、居飛車に多い | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ |

| 美濃囲い | 振り飛車向け。素早く組める | ★★★ | ★☆☆ | ★★☆ |

| ミレニアム囲い | 柔軟性高く急戦に対応可 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |

このように、ミレニアム囲いはオールラウンドな性能を持ち、**「守備を固めつつ攻撃の布石を打つ」**スタイルの将棋に適しています。中盤から一気に仕掛けたい人にとっては理想的な囲いです。

ただし、逆に言えば「これ一つで全てに対応できる」というほどではなく、使いこなすには相手の陣形や戦法への理解も必要になります。

ミレニアム囲いが向いている棋風とは?

囲いは棋風と深く結びついています。ミレニアム囲いが向いているのは、柔軟に形を変えながら攻防をバランスよく進めたいタイプの棋士です。

特にこんなプレイヤーにおすすめ:

- 固く囲ってから反撃に出たい「受け攻め両用」タイプ

- 相手の急戦策に備えつつ自分のペースを作りたい人

- 飛車の位置を自由に選びたい人(振り飛車・居飛車どちらも可)

一方で、序盤からガンガン攻めたい戦法重視の攻め将棋の方には、少し慎重すぎると感じるかもしれません。そういった場合は、四間飛車や右四間など、より攻撃に特化した構えのほうが合う可能性もあります。

また、局面によって臨機応変に囲いを発展させられるスキルが必要なので、完全な将棋初心者よりはある程度定跡や戦型に慣れてきた中級者以上におすすめです。

ミレニアム囲いへの対策と崩し方

ミレニアム囲いは柔軟で安定感がある構えですが、無敵ではありません。特に崩し方を知っておくことで、相手がこの囲いを選んできたときに主導権を握ることができます。ここでは、具体的な対策と実戦で有効な攻め筋を紹介します。

効果的な攻め筋|端攻めや中央突破の狙い

ミレニアム囲いに対して有効な攻め方の一つが「端攻め」です。玉が端に寄っていないため、端を軽視しやすい構造になっており、▲9筋や△1筋を突破口にするのが効果的です。

特に以下のような手順が狙い目です:

- ▲9六歩~▲9五歩と突いて端を削る

- 相手が反応したら中央の銀や飛車でバランスを崩す

- 玉が中央寄りなので「端から中央へ攻める連動」が有効

また、中央突破も狙いになります。ミレニアム囲いは金銀が縦に並ぶ配置になることが多く、横からの攻撃には比較的強いのですが、縦の攻めに対しては一気に弱点が露呈する可能性があります。

つまり、「端から動かして中央を割る」「中央から圧力をかけて端へ連動させる」といった、多方向からの圧力をかける構想が重要です。

藤井システムなどからの対応例

実は、ミレニアム囲いが注目されるきっかけとなったのが「藤井システム」対策としての採用でした。藤井システムとは、振り飛車(主に四間飛車)が急戦で早い段階から美濃囲いを崩しにくる戦法です。

その藤井システムに対抗する形で、居飛車側がミレニアム囲いを採用し、急戦に強い形を作ろうとしたのです。

しかし、逆にいうと藤井システム側も、ミレニアム囲いに対しての崩し方が研究されてきたということでもあります。

たとえば以下のような構想があります:

- △4四銀〜△5三銀右型にして中央からプレッシャー

- 早めに△7五歩~△7四飛の筋を使って桂頭を攻める

- 飛車を引いて△5二金直型からの厚みを作る

これらの作戦は、相手が組みきる前にプレッシャーをかけて形を崩すことが狙いです。特に藤井システムを使う場合、自分の仕掛けのタイミングと精度が勝負の分かれ目になります。

実戦での崩し方の注意点と対策

ミレニアム囲いを崩すには、「中途半端な仕掛け」が一番危険です。なぜなら、相手がしっかり囲いきっていれば、カウンターを受けやすいからです。

以下の点に注意しましょう:

- 【❌悪手例】無理に端を破ろうとして歩切れになる

- 【❌悪手例】中央の金銀の連携を見誤って単独で突っ込む

- 【✅好手例】相手の囲いが未完成なうちにバランスを崩す

- 【✅好手例】飛車を転換して左右の揺さぶりで手を稼ぐ

また、相手の陣形に応じて、自分も戦法を柔軟に変える必要があります。たとえば、自分が居飛車なら「早繰り銀」や「腰掛け銀」などで中央を制圧するのも有効ですし、振り飛車なら「石田流」などで右辺を広く使うのも効果的です。

**定跡どおりに進むことはほとんどありません。**実戦では常に「組ませない」「組ませても崩す」構想を意識することで、ミレニアム囲いに対抗できるようになります。

ミレニアム囲いは初心者にもおすすめ?

ミレニアム囲いは一見複雑に見えますが、実は初心者にも取り組みやすい要素があります。ここでは、導入時のポイントや他の囲いとの比較を通して、初心者でも扱いやすいかを考察していきます。

初心者が使う際のポイントと注意点

初心者がミレニアム囲いを使う際は、「構想を理解すること」が何より重要です。ただ形を作るのではなく、どう守り、どう攻めに転じるかをイメージしながら指す必要があります。

初心者向けのポイント:

- 飛車を右側に置く居飛車党向け

- 左金を6八(後手なら4二)に固定して、玉頭の安全を確保

- 自分から無理に仕掛けず、相手の動きを見て受けに回るのが基本

ただし注意点として、金銀の配置が特殊なため、他の囲いから転換しにくい面があります。そのため、いきなり採用するよりも、他の囲い(美濃囲い・矢倉など)を一度経験してからの方が理解しやすいという声もあります。

組みやすさと学習難易度を他囲いと比較

以下の表は、ミレニアム囲いと他の代表的な囲いの「組みやすさ」「学習難易度」「汎用性」を比較したものです。

| 囲い名 | 組みやすさ | 学習難易度 | 汎用性 | コメント |

| ミレニアム囲い | △ やや難 | △ 中級者向け | ◎ 高い | 複数の戦法に対応できる構え |

| 美濃囲い | ◎ 簡単 | ◎ 初心者向け | ○ 振り飛車向け | まずはここから覚えるとよい |

| 矢倉囲い | ○ 標準 | △ やや難 | △ 限定的 | 居飛車党には定番 |

| 穴熊囲い | △ 時間がかかる | △ 難しめ | ◎ 固さ最強 | 攻めとのバランスが必要 |

ミレニアム囲いは、完成までに多少のステップがありますが、一度覚えれば様々な攻めに対応できる万能な囲いです。特に現代将棋のような急戦志向の環境では、組み上げてからの守りが強力というメリットがあります。

覚えておきたい基本パターンと応用形

ミレニアム囲いを実戦で使うには、いくつかの基本パターンと、状況に応じた応用形を知っておくと安心です。

基本パターン(先手居飛車の場合):

- ▲7六歩 → ▲6八銀 → ▲7七銀

- ▲6六歩 → ▲6七金 → ▲7八玉

- ▲5八金右 → ▲4八銀 → ▲3八玉

- ▲2八飛(or ▲5八飛)で構え完成

このように、玉を右へ逃がし、金銀を縦に構えるのがミレニアム囲いの基本です。

応用形では:

- 銀を7七→6六→5五へ繰り出して攻撃に転じる

- 玉を3八ではなく2八まで下げて堅さを強化する

- 相手の陣形を見て早囲いに切り替える

といった柔軟な変化が可能です。

初心者には最初は難しく感じるかもしれませんが、一つひとつ手順を覚えながら慣れていくことで、ミレニアム囲いの力を実感できるようになります。

ミレニアム囲いを学べるおすすめの本・動画

ミレニアム囲いは比較的新しい囲いであるため、専門書は限られています。しかし、戦型別の書籍や動画で触れられることも多く、工夫次第でしっかり学ぶことができます。

入門書や定跡本で学ぶならこれ!

ミレニアム囲いを本で学びたい場合は、「戦法解説書」よりも「囲いの基本」や「現代将棋の動向」を扱った書籍を選ぶのがポイントです。以下におすすめの書籍を紹介します。

| 書籍タイトル | 著者 | 特徴 |

| 『囲いの基本』 | 羽生善治 | 初心者にもわかりやすい囲い全般の基礎が学べる |

| 『最新戦法の事情』 | 将棋世界編集部 | 藤井システムや現代急戦対策としてのミレニアムに言及 |

| 『ミレニアム囲いで戦う現代将棋』※マイナー書籍 | 非常に限定的にしか流通していないが、専門的な構築が解説されている |

実際の将棋書籍には「ミレニアム囲い」という章がないことも多いため、藤井システム対策や振り飛車対策を扱う章を読み込むのがコツです。

YouTubeで学べるミレニアム囲い解説動画

近年では、YouTubeでもプロ・アマ問わず質の高い将棋解説動画が増えています。ミレニアム囲いも複数の解説動画が存在し、実際の棋譜を使って図解しながら説明してくれるので理解が深まります。

おすすめのYouTubeチャンネル:

- 【将棋放浪記】

藤井システム対策としてミレニアム囲いの採用を紹介。実戦例が豊富。 - 【元奨励会員アゲアゲ将棋実況】

攻め方と守りのバランスについて、対局中に解説してくれる。 - 【クロノの将棋実況】

初心者にもわかりやすく、手順を丁寧に説明。囲いの特徴解説も多い。

YouTubeの良さは、実際の局面の動きを見ながら学べること。特に囲いの崩れ方や強度が視覚的にわかりやすいため、書籍よりも先に動画で学ぶのもおすすめです。

プロの実戦例をチェックして理解を深めよう

将棋の囲いは、プロ棋士の実戦を通して磨かれていくものです。ミレニアム囲いも、特に以下のような対局で頻出しています。

- 豊島将之 vs 藤井聡太

急戦模様の対局で、豊島九段がミレニアム囲いを用いて受けに回る形。 - 木村一基 vs 渡辺明

藤井システムに対する研究としてミレニアムが登場。

将棋連盟公式サイトや将棋DB2(https://shogidb2.com/)などで、「ミレニアム囲い」「藤井システム」などのキーワードで棋譜検索を行えば、プロの戦いを確認できます。

このセクションでは、ミレニアム囲いを学ぶための教材や実戦例を紹介しました。

まとめ:ミレニアム囲いは現代将棋の新たな選択肢

ミレニアム囲いは、従来の囲いと異なる発想で構築される“現代型の守り”です。ここでは、その可能性と将来性を振り返りながら、学習の指針や他囲いとの比較もしていきます。

柔軟な構えで多様な戦法に対応可能

ミレニアム囲い最大の魅力は、なんといってもその柔軟性の高さです。

一般的な囲い(矢倉、穴熊、美濃囲いなど)は、定型化された組み方が多く、特定の戦法に対しては強くても、それ以外には脆さを見せることがあります。その点、ミレニアム囲いは形が固定されず、相手の出方に応じて形を変化させられるのが特徴です。

また、飛車先の交換に依存しない構造から、角交換振り飛車・藤井システム・相振り飛車など、多様な状況に対応できる点も評価されています。

特に振り飛車党が相手の時に、早い段階で囲いに移行しやすい構造のため、現代将棋の流れにも非常にマッチしています。

今後の研究次第でさらに評価が変わる可能性も

ミレニアム囲いは登場からまだ20年ほどの浅い歴史しか持たないため、他の囲いと比べて定跡化が進んでいない部分も多くあります。

これは裏を返せば、「まだまだ進化の余地がある」ことを意味します。

実際、AI研究の発展とともに、プロ棋士の間でもミレニアム囲いの構築や崩し方の研究が進み、近年では再評価される局面も増加中です。

将来的には、さらに「簡単に組めて強い」囲いとして、多くの戦型で主流となる可能性も秘めており、今から学んでおくことで一歩先を行く構想力を身につけることができるでしょう。

他の囲いとの比較記事もチェック!

本記事ではミレニアム囲いを中心に紹介しましたが、将棋の囲いは他にもたくさんあります。自分の棋風に合った囲いを見つけるためにも、他の囲いとの比較記事もあわせて読むことをおすすめします。

おすすめ関連記事:

- 矢倉囲いとは?|重厚な守りの代名詞とその崩し方

- 穴熊囲いの極意|鉄壁の守備力とその弱点

- 美濃囲い vs ミレニアム囲い|振り飛車党の視点で比較

- 囲いの一覧まとめ|初心者向け囲い図鑑

今後さらに囲いに関する比較記事や解説記事を追加していく予定です。ぜひブックマークしてご活用ください。

居飛車穴熊の戦法完全ガイド|定跡・対策・プロの実戦例まで徹底解説

将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説