三間飛車(さんけんびしゃ、さんげんびしゃ)は、飛車を盤の「3筋」に移動して戦う振り飛車戦法の一つです。

将棋盤を自分から見て、右上が「1一」、左下が「9九」となる将棋の盤面において、三間飛車は先手なら「7六」、後手なら「3四」に飛車を展開します。

攻守のバランスが取れており、美濃囲いなど堅陣との相性も抜群なことから、初心者から有段者まで幅広く支持されています。

本記事では、三間飛車の特徴や基本の組み方、上級者向けの石田流との違い、対策方法やよくある弱点までをわかりやすく解説します。

これから三間飛車を始めたい方はもちろん、すでに使っているけれど勝率が伸び悩んでいる方にも役立つ内容です。

将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋の三間飛車とは?石田流との違いや特徴を解説

三間飛車は振り飛車戦法の一つで、飛車を自陣の3筋(先手なら7八、後手なら3二)に展開して戦うのが特徴です。

角道を開けた後に飛車を3筋に動かし、そこから歩や銀を使って攻めていく流れが基本形です。

石田流は三間飛車の中でもさらに積極的な形であり、駒組みのスピードや構造に違いがあります。

三間飛車の基本的な特徴

三間飛車の代表的な特徴を以下にまとめます。

| 特徴 | 内容 |

| 飛車の展開位置 | 3筋(先手:7八、後手:3二) |

| 囲いとの相性 | 美濃囲い・高美濃囲いと好相性 |

| 攻守のバランス | 守備力もありつつ攻めの起点にもなる |

| 初心者向き | 構造が比較的シンプルで覚えやすい |

三間飛車は、振り飛車の中でもバランスの取れた戦法といわれており、守りを固めながら隙を見て攻める展開が得意です。

石田流との違いとは?

石田流は三間飛車の進化系であり、「角交換を含んだ積極的な攻め」が特徴です。

以下に主な違いを表で比較します。

| 項目 | 三間飛車 | 石田流 |

| 攻撃姿勢 | やや控えめ | 積極的 |

| 角の使い方 | 角道を閉じる形も可 | 角道を開けて活用 |

| 組み方 | 美濃囲いで守備重視 | 銀や桂で攻め重視 |

| 中盤の流れ | 手堅い攻守 | 速攻や奇襲も可能 |

石田流は、角を活用しつつ早めに攻めを仕掛けていく形が多く、相手の対応力を試す戦法です。

そのため、三間飛車=守備重視、石田流=攻撃重視と考えると理解しやすいでしょう。

初心者が三間飛車を選ぶメリット

将棋初心者にとって三間飛車は以下のようなメリットがあります。

- 美濃囲いとの連携で守備がしっかりしている

- 駒組みのパターンが比較的シンプル

- 攻めの拠点(3筋)を中心に展開できる

- 対居飛車でも十分通用する

特に初心者にとって大切なのは「囲いと飛車の位置関係が分かりやすいこと」。

三間飛車はその点で優れており、自然に駒の連携が取れるようになります。

将棋の三間飛車の基本の組み方と駒組み手順

三間飛車の成功は、正しい駒組み=形を作ることにあります。

特に初心者がまず押さえるべきは、無理に攻めるのではなく、「飛車の位置」「角道」「囲いの完成」までを丁寧に組み上げることです。

ここでは、先手番を例に、三間飛車の組み方とその狙いについて詳しく解説します。

三間飛車の基本的な組み方(先手番)

三間飛車の基本的な流れは以下の通りです。

| 手順 | 駒の動き | 狙いと目的 |

| 1 | ▲7六歩 | 角道を開ける基本手 |

| 2 | ▲6六歩 | 飛車を3筋に移動する準備 |

| 3 | ▲7八飛 | 飛車を三間(7八)へ展開 |

| 4 | ▲6八銀 | 銀を中央に進めて柔軟な構え |

| 5 | ▲7七角(角を引く) | 自陣の守備に活用/角交換を避ける |

| 6 | ▲4八玉〜3八玉〜2八玉 | 玉を囲いに入れる準備 |

| 7 | ▲5八金左〜3八銀 | 美濃囲い完成を目指す |

これにより、美濃囲い+飛車のバランスが取れた陣形が完成します。

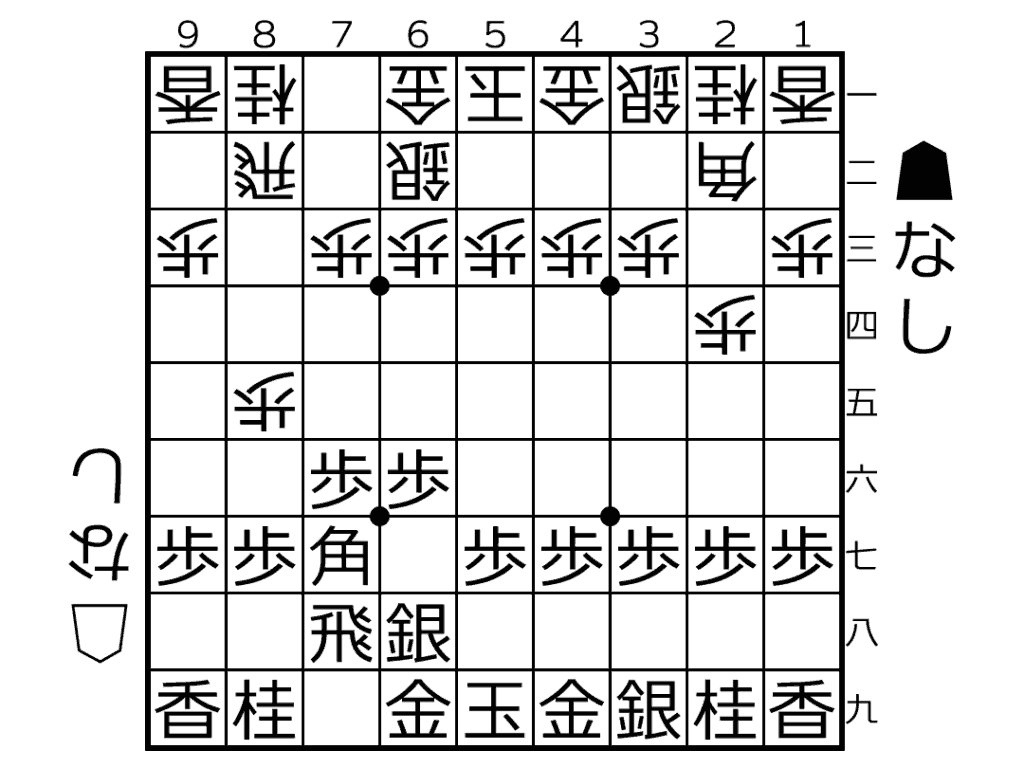

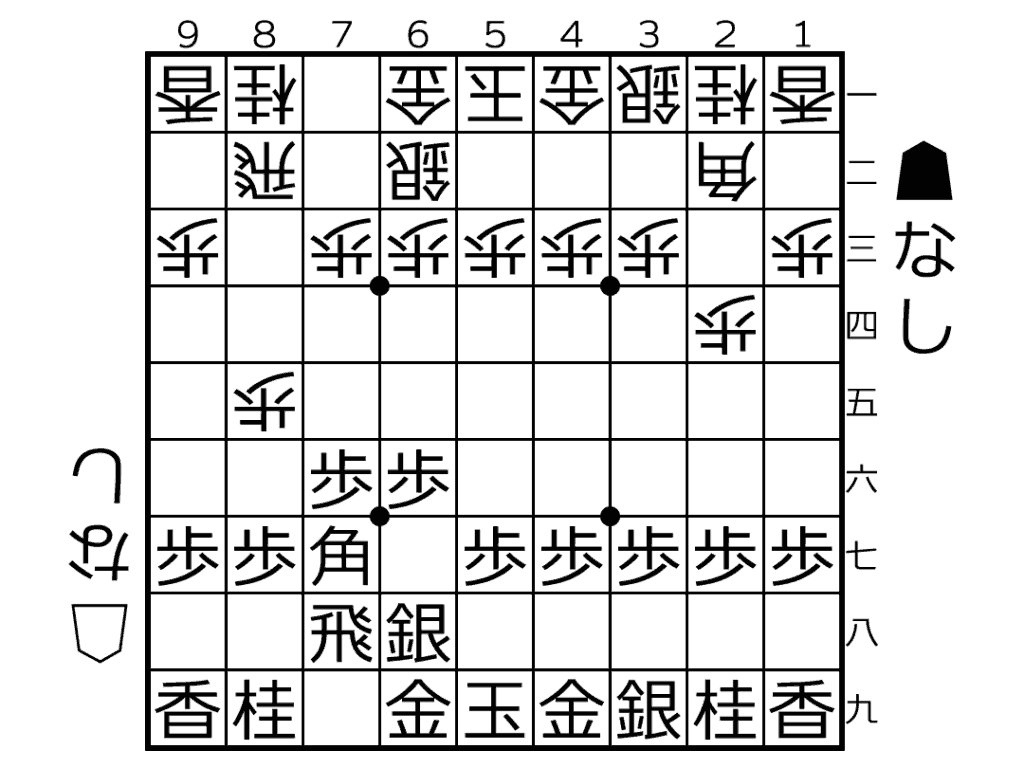

図解|三間飛車・基本形(先手)

以下は、三間飛車の代表的な初期陣形の一例です(先手側)

囲いは美濃囲い・高美濃囲いが基本

三間飛車と相性が良い囲いは「美濃囲い」です。以下のような利点があります。

美濃囲いのメリット

- 飛車が遠くの3筋に位置するため、玉が中央に寄ってもしっかり守れる

- 金銀が玉を囲むように配置でき、バランスが良い

- 攻めに転じた際にも囲いを崩さず戦える

さらに、相手の攻めが激しくなりそうな場合は「高美濃囲い」「銀冠美濃」などへ発展させることで、より強固な防御を築くことができます。

三間飛車を組む際の注意点

三間飛車は優れた戦法ですが、いくつか注意すべき点もあります。

| 注意点 | 解説 |

| 相手の角交換に注意 | 角道を空けたままにしておくと角交換を仕掛けられる |

| 玉をしっかり囲う前に攻めない | 無理攻めはカウンターを受けやすい |

| 銀の位置に注意 | 6八銀を早く動かすと角との連携が崩れることも |

特に囲いの完成前に開戦するのは禁物。相手が急戦で来る場合は、先に守備を整えることが重要です。

三間飛車の基本形は石田流へも移行可能

三間飛車はそのまま石田流へ移行する柔軟性があります。

石田流に進化するパターンは以下の通りです。

- ▲7六歩 → ▲6六歩 → ▲7八飛(基本の三間)

- ▲6五歩(突いて主導権を握る)

- ▲6六銀(銀を前線に押し出す)

- ▲7七桂(攻め駒を増やす)

このように、「三間飛車」は将棋中盤の選択肢を広げてくれる戦法でもあります。

初心者向け|覚えることのポイントまとめ

初心者が三間飛車を使う際に最低限覚えておくべきことを整理すると以下の通りです。

| 覚えること | 内容 |

| 飛車の位置 | 7筋(先手なら7八) |

| 囲いの種類 | 美濃囲いを基本とし、必要に応じて発展させる |

| 駒組みの順番 | 飛車→角→銀→玉→金の順で形を作る |

| 攻め方の起点 | 7筋からの歩交換/飛車・銀の連携 |

| 柔軟な対応 | 石田流や高美濃囲いなど、相手に応じて展開 |

将棋の三間飛車の攻め方と戦い方のコツ

三間飛車は「守りから入り、カウンターで一気に攻める」ことが得意な戦法です。

囲いをしっかり整えたうえで、相手の動きを見てから攻撃を始めるため、堅実かつ柔軟な戦い方ができるのが強みです。

ここでは三間飛車の代表的な攻め筋や戦い方のコツを詳しく解説します。

基本の攻め筋は3筋の歩交換から

三間飛車の基本となる攻め方は「3筋の歩の交換」です。

先手の場合、▲7六歩から始まり、▲7五歩と突いて歩交換を狙います。

攻め筋の流れ(例)

| 手順 | 内容 | 狙い |

| 1 | ▲7五歩 | 歩を突き捨てて歩交換の準備 |

| 2 | △同歩 → ▲同飛 | 飛車で7筋に展開、ラインを作る |

| 3 | ▲7六飛 or ▲7七桂 | 飛車を下げる/桂馬を跳ねる |

| 4 | ▲6五歩 → ▲6六銀 | 中央からの銀の進出で攻撃強化 |

※先手なら7筋、後手なら3筋が基本の攻撃ラインです。

銀の活用が勝負のカギ

三間飛車において、銀の使い方が攻防の軸になります。

- 6六銀(先手)/4四銀(後手):前に出すことで攻撃に厚みを加える

- 中央の位を取られないように銀で抑える

- 美濃囲いに残した銀は守りにも活用できる

特に角との連携を考えながら銀を使うことで、相手の囲いにプレッシャーをかけることができます。

角の使い方|引いて使う?交換する?

三間飛車では、角を「引いて使う」形が主流です。

序盤で角交換してしまうと自陣が薄くなるため、以下のような角の位置が基本です。

| パターン | 角の位置 | 意味と目的 |

| 引き角 | 7七角 | 角交換を避けて守備に使う |

| 角交換から打ち直し | 打ち角 | 相手のスキを突いて打ち込みに使うこともある |

特に石田流へ移行する場合や急戦への対応時に、角の使い方が勝負を左右します。

棒銀対策は角と銀の連携

居飛車側が棒銀(2筋からの攻め)を仕掛けてきた場合、三間飛車は「角と銀の連携」で防ぐのが基本です。

棒銀対策のポイント

- 角を7七に置き、角筋で8筋をカバー

- 6八銀を上げて中央・左辺を守る

- 飛車を下げて玉頭付近をサポート

これにより、相手の銀が前に出ても角で睨みを効かせることができます。

対振り飛車にも対応できる|三間vs四間・向かい飛車

三間飛車は、他の振り飛車に対しても柔軟に戦えます。

例えば、四間飛車同士の対決では美濃囲いの強化型「銀冠」へ発展させるなど、相手の戦型に合わせて進化できるのが魅力です。

| 相手戦法 | 対応策 |

| 四間飛車 | 美濃囲い+高美濃〜銀冠に発展 |

| 向かい飛車 | 早めに歩交換→中央から攻める形へ |

| 相振り飛車 | 金無双や穴熊へ切り替えるのも可 |

自分も振り飛車、相手も振り飛車という「相振り飛車」の場合でも、石田流やトマホークなどへ移行することで対応可能です。

勝負を決める中盤の攻め|トマホーク戦法の導入も

三間飛車からの発展形として注目されているのが「トマホーク戦法」です。

トマホークは、飛車+角+桂馬+歩で一気に相手陣を破壊する攻撃型戦法で、中盤から終盤にかけての一撃力が非常に高いのが特徴です。

トマホークの基本構成(例)

| 駒 | 役割 |

| 飛車 | 7筋を貫通する主砲 |

| 角 | 斜めからの援護射撃 |

| 桂馬 | 頭からの跳ねで囲い崩し |

| 歩 | 攻め駒の突撃・捨て駒として活用 |

特に、飛車を活かした一直線の攻めは、形勢を一気に覆す威力があります。

三間飛車の攻めで大切なことまとめ

最後に、三間飛車の攻め方におけるポイントをまとめます。

| ポイント | 内容 |

| 無理攻めしない | 囲いをしっかり作ってから攻める |

| 歩の交換 | 7筋での歩交換が基本の攻め口 |

| 銀と角の連携 | 攻守のカギは銀+角の使い方 |

| 中盤で優位を築く | トマホークなどで主導権を握る |

| 柔軟な発展性 | 石田流や他の形へ移行可能 |

将棋の三間飛車と石田流の違いとは?特徴と選び方

三間飛車と石田流は似ているようで、実は明確な違いがあります。

どちらも飛車を三筋(先手なら7筋、後手なら3筋)に構える振り飛車の一種ですが、戦法の目的や組み方、攻め筋に大きな差があるのです。

ここでは、両者の違いを具体的に比較しながら、自分に合った戦法を選ぶヒントをお伝えします。

三間飛車と石田流の違いを比較

まずは両者の特徴をわかりやすく一覧で見てみましょう。

| 項目 | 三間飛車 | 石田流 |

| 飛車の位置 | 7筋に置いたまま | 三筋に置きつつ高美濃〜銀冠に構成 |

| 組み方 | 美濃囲い中心で柔軟 | 積極的に攻めの形へ組み替え |

| 主な狙い | 守備を固めて中盤以降に勝負 | 序盤から仕掛けて主導権を握る |

| 攻撃スタイル | カウンター型 | 主導権を握る先攻型 |

| 駒組み | 銀を6六(先手)で構えるなど防御重視 | 銀や桂馬を積極的に前線へ |

| おすすめ度 | 初心者〜中級者向け | 中級者〜上級者向け |

このように、三間飛車は「受け重視でじっくり構えるタイプ」、石田流は「攻め重視でリードを取るタイプ」と分類できます。

石田流の特徴|積極的な攻めとトマホークの布石

石田流の最大の魅力は「攻めの形に組み替えやすいこと」です。

三間飛車から派生して、以下のような形を目指します。

- ▲7六歩 → ▲7五歩 → ▲7四歩と歩を3連続で突く

- ▲7七角 → ▲6六銀 → ▲7五銀という形を作る

- 角と銀で飛車先を突破し、桂馬や歩を絡めて攻撃する

これにより、相手の守備を崩して速攻を仕掛ける展開に持ち込むことができます。

とくに「トマホーク戦法」へとつなげる布石にもなるため、中盤から終盤に一気に勝負を決めたい方にはぴったりの戦法です。

三間飛車の特徴|美濃囲いで堅実に構える

一方の三間飛車は、「囲いを完成させてから攻めに転じる」スタイルです。

- ▲7六歩 → ▲7八飛 → ▲6八銀 → ▲7七角 → ▲6六歩 → ▲6七銀

- 美濃囲い完成後に角を活用して反撃

- 序盤は無理せず守備優先

とにかく安定性が高く、読みやすい展開が多いため、特に初心者や振り飛車に慣れていない方に人気です。

三間飛車から石田流に移行することもできる

実は三間飛車と石田流は、途中から移行可能な柔軟性のある戦法です。

たとえば

- 相手が急戦で来る → 美濃囲いで三間飛車にする

- 相手がじっくり駒組み → 石田流へ移行して先攻を仕掛ける

こうした柔軟な選択肢があるため、「最初は三間飛車で始めて、相手を見て石田流に移る」という戦術が可能です。

初心者にはどっちがおすすめ?

将棋初心者の方には、以下の理由からまずは三間飛車をおすすめします。

- 駒組みがシンプルで覚えやすい

- 美濃囲いが強くて安心感がある

- 無理攻めのリスクが少ない

- 棒銀対策や急戦対策の基本も学べる

三間飛車に慣れてから、より攻撃的な石田流へステップアップすると、バランスよく実力がつきます。

三間飛車と石田流の違いまとめ

最後に、両戦法の違いと特徴をまとめます。

| 項目 | 三間飛車 | 石田流 |

| 攻守バランス | 守備重視 | 攻撃重視 |

| 組み方 | 美濃囲い中心 | 高美濃〜銀冠〜トマホークなど多彩 |

| 駒組み難易度 | 易しい | やや難しい |

| 発展性 | 石田流・相振り飛車・銀冠などへ派生 | トマホークなど超攻撃型にも対応可能 |

| 対居飛車の強さ | 急戦に強い | 主導権を握れる |

このように、「三間飛車」は守りから入る堅実派向け、「石田流」は攻撃で主導権を取りたい人向けという違いがあります。

三間飛車の定跡と覚えるべきポイント

三間飛車は振り飛車の中でも扱いやすく、初心者にも人気のある戦法ですが、効果的に使うには最低限の定跡と考え方を理解する必要があります。

ここでは、三間飛車の基本的な定跡パターンと、覚えておくべきポイントを初心者向けに解説します。

三間飛車の基本定跡|最初に覚えるべき駒組み

三間飛車の基本的な駒組みは、以下の流れで進めます(先手の場合)

- ▲7六歩

- ▲7八飛

- ▲6八銀

- ▲7七角

- ▲6六歩

- ▲6七銀

- ▲2八玉 → ▲5八金 → ▲3八(美濃囲い完成)

この形が「基本の三間飛車+美濃囲い」です。

まずはこれをスムーズに組めるようにしましょう。

また、相手の出方によっては角道を開けずに飛車を振る「角交換型三間飛車」などもあります。

対急戦に強いのが三間飛車の魅力

三間飛車が重宝される理由のひとつが、相手の急戦に強いことです。

特に以下のような戦型に対して効果的です。

- 棒銀(▲7六歩を突かないことで棒銀を防ぐ)

- 右四間飛車(▲6六銀で対応しやすい)

- 早繰り銀(▲6七金→▲5八金などで美濃囲い強化)

以下に急戦への対応例を簡単に表で示します。

| 相手の戦型 | 有効な対応 |

| 棒銀 | 角道を開けず飛車先を突かない |

| 右四間飛車 | ▲6六銀で迎え撃つ |

| 早繰り銀 | 金銀を密集させて受ける |

| 横歩取り模様 | 飛車の横利きを活かす |

定跡の覚え方|実戦+定跡書で体に染み込ませる

三間飛車の定跡を覚える方法としておすすめなのが、以下のステップです。

①定跡書・動画で形を覚える

書籍やYouTubeなどの動画で、基本の形や考え方をインプットします。

おすすめの棋書は以下の通り。

| 書籍名 | 著者 | 内容の特徴 |

| 三間飛車を指しこなす本(全2巻) | 藤井猛九段 | 石田流含む応用まで丁寧に解説 |

| よくわかる三間飛車 | 所司和晴七段 | 初心者向けに基本形を学べる |

| 石田流の極意 | 飯島栄治七段 | 石田流特化。定跡に強くなる |

②将棋ウォーズなどで実戦経験を積む

定跡の形だけを覚えても意味がありません。

実戦で試して体に覚えさせることが大切です。

特にオンライン対局アプリ「将棋ウォーズ」「ぴよ将棋」などを活用しましょう。

三間飛車を指す上での注意点

三間飛車は守りが堅くて安心できる戦法ですが、以下のような注意点があります。

- 角道を閉じたままにすると攻めのタイミングが遅れる

- 金銀の連携が悪いと囲いが崩されやすい

- 石田流への移行タイミングを間違えるとスキができる

これらを防ぐためにも、角の使い方・銀の繰り出し・金の位置などを工夫し、攻守のバランスを意識して指しましょう。

定跡は覚えることが目的ではなく「狙いを理解すること」

初心者にありがちなのが、「手順だけを暗記する」こと。

しかし、将棋は相手の指し方によって変化するゲームです。定跡は以下のように捉えましょう。

- なぜその手が有効なのか

- 何を狙っているのか

- その手にどんな弱点があるのか

これらを理解することで、柔軟に対応できるようになり、応用力が身につきます。

三間飛車の定跡まとめ

最後に、三間飛車の定跡と覚えるポイントを簡単にまとめます。

| 項目 | 内容 |

| 基本形 | 飛車を三筋+美濃囲い |

| おすすめ理由 | 急戦に強く、駒組みがシンプル |

| 覚え方 | 書籍+実戦で形を体に染み込ませる |

| 注意点 | 駒の配置ミス、無理な仕掛けは避ける |

| 応用 | 石田流や相振り飛車への発展が可能 |

将棋の三間飛車は弱い?その誤解と実力の検証

三間飛車について「弱い」という声を見かけることがありますが、これは誤解や定跡の理解不足によるものが多いです。

ここでは、「三間飛車は本当に弱いのか?」という疑問に対して、具体的なデータや実戦例をもとに検証していきます。

三間飛車が「弱い」と言われる理由とは?

まず、なぜ三間飛車が「弱い」と言われるのかを整理しましょう。

主な理由

| 理由 | 内容 |

| 定跡を覚えていない初心者が多い | 駒組みの途中で攻め込まれて負けることが多いため |

| 攻めが単調になりがち | 角の使い方やタイミングを理解せずに攻めてしまうケースが多い |

| 美濃囲いが破られると厳しい | 美濃囲いの弱点(頭・金の位置)を突かれると一気に崩れる |

| 石田流への移行でミスが出やすい | 中途半端な仕掛けが失敗し、形が崩れてしまう |

このような理由から、「三間飛車=弱い」と誤解されがちですが、これは定跡の理解不足や経験不足によるものです。

プロでも採用する三間飛車|成功例も多数

実際には、プロ棋士や奨励会員でも三間飛車を愛用するプレイヤーは多数存在します。

特に以下の棋士が代表的です。

| 棋士名 | 三間飛車に関する特徴や実績 |

| 藤井猛九段 | 三間飛車を進化させた「藤井システム」で有名 |

| 飯島栄治八段 | 石田流を含む三間飛車の研究家 |

| 菅井竜也八段 | 対振り飛車でも三間飛車を選ぶなど柔軟な指し回し |

| 高野秀行六段 | 定跡解説や普及活動で三間飛車を紹介 |

これらの実例からも、「弱い戦法」であればプロが使うはずがないことがわかります。

将棋ウォーズなどアマチュアでも高勝率

将棋ウォーズ(オンライン対局アプリ)では、三間飛車を使うプレイヤーの勝率が比較的高いことも確認されています。

- 初心者〜初段帯での勝率:約52〜55%

- 2〜3段帯での勝率:約50%

- 上級者では「石田流」や「藤井システム」への発展型が強力

特に急戦対策として美濃囲い+銀冠に構える三間飛車は、手堅く安定した戦い方が可能で、序盤で形を崩しにくいのが魅力です。

勝つために必要な三間飛車の工夫

「三間飛車が弱い」と感じるときは、以下の3つを見直してみることが重要です。

① 定跡の流れを理解しているか?

- ただ手順を覚えているだけでなく、「なぜその手なのか」まで理解しましょう。

② 駒の連携が取れているか?

- 美濃囲い+飛車+角のラインを意識し、バラバラにならないよう注意。

③ 攻めと受けのタイミングをつかめているか?

- 一方的な攻めにこだわらず、受けの形が整うまで仕掛けを我慢するのも重要です。

三間飛車は「育てる戦法」

三間飛車は最初から爆発的な攻撃力があるわけではなく、じっくり組み立てて攻守を整え、バランスの取れた中盤以降に勝負をかける戦法です。

つまり、「育てる戦法」だと言えます。

- 定跡を覚える

- 相手の急戦に対応する

- 相手の囲いができた後に攻め込む

このように丁寧に扱えば、非常に強力で柔軟性のある戦法です。

三間飛車の強さを引き出すために

以下のような工夫を取り入れると、三間飛車の勝率が上がります。

| 工夫 | 解説 |

| 角道を早めに開けない | 角交換のタイミングを調整し、飛車の自由度を確保する |

| 美濃囲い→銀冠に発展させる | 守備力が向上し、攻めへの準備がしやすくなる |

| 石田流への切り替えを意識する | 中盤以降の攻撃力アップに繋がる |

| 相手の飛車先の歩を牽制する | 飛車交換や棒銀対策にも有効 |

結論|三間飛車は弱くない、理解次第で強くなる

「三間飛車は弱い」というのは、あくまで誤解です。

しっかりとした定跡理解と実戦経験があれば、堅実に勝ちを拾える戦法です。

- プロも愛用

- アマチュアでも勝率良好

- 序盤がシンプルで初心者におすすめ

- 中盤以降の発展性が高い

これらの点からも、三間飛車は決して弱くありません。

将棋の三間飛車の対策方法とその攻略ポイント

三間飛車は柔軟性と守備力を兼ね備えた戦法ですが、対策を知っていれば攻略も可能です。

ここでは、三間飛車に対する有効な攻め筋や注意点を解説し、勝率を上げるための実践的なポイントを紹介します。

急戦で主導権を握る

三間飛車の弱点の一つが、囲いが完成する前の急戦に弱いことです。

以下のような急戦策で早めに主導権を握ることが有効です。

| 急戦策 | 特徴・効果 |

| 棒銀戦法 | 銀と飛車で速攻。美濃囲いが未完成のうちに崩す |

| 中飛車風味の中央突破 | 銀と角を使い中央を圧迫。攻守のバランスを崩す |

| 早繰り銀 | 3〜4筋から素早く攻め、飛車を狙う展開を作る |

※特に棒銀戦法は、初心者にも扱いやすく三間飛車に強い定跡として知られています。

角交換からプレッシャーをかける

三間飛車側は基本的に角道を止めているため、角交換に不慣れなことが多いです。

相手の囲いが未完成であれば、早めに角交換を仕掛けて形を乱すのも有効です。

角交換のポイント

- 相手の角の打ち込み場所(8六や4四)を防いでおく

- 飛車の位置を意識し、交換後の筋違い角に注意

- 自陣に打たれる角(特に5五角)に弱くならないように金銀の連携を強める

美濃囲いの急所を突く

三間飛車の基本囲いである美濃囲いには、いくつかの明確な弱点があります。

| 急所の位置 | 狙い方 |

| 7七の地点 | 金が薄く、飛車交換後に攻めやすい |

| 6六の銀 | 銀の押し上げやすき間ができる |

| 5五の角筋 | 打ち込みが決まりやすい |

特に7七の金を狙って飛車や角でプレッシャーをかけると、囲い全体が崩壊しやすくなります。

後手番なら持久戦に誘導する

後手番で三間飛車に当たった場合、無理に攻めず持久戦に持ち込むのも一つの手です。

相手が石田流や藤井システムに持ち込もうとしたときに、細かく組み合っていく展開にすれば、先に崩すチャンスが生まれます。

持久戦で有効な囲い例

- 居飛車穴熊

- 銀冠(左銀上がり)

- 左美濃 → 高美濃の変化

これらは三間飛車の軽い仕掛けに対して受けやすく、時間をかけてじっくり差せる展開になります。

トマホーク戦法で三間飛車を揺さぶる

最近注目されているのが、「トマホーク戦法」です。

これは居飛車側から7七桂成を目指して斜めに切り込む特殊な戦法で、三間飛車にも強く当たることができます。

| トマホークの特徴 | 三間飛車への有効性 |

| 桂馬での強襲 | 美濃囲いの斜めラインに直接打撃 |

| 相手の飛車と連携を断ち切れる | 飛車を封じると石田流への展開が難しくなる |

| 驚きの効果で相手を困惑させる | 一手損感を逆手に取った斬新な仕掛け |

※トマホーク戦法は研究が浅いため、相手が戸惑う可能性が高いです。

三間飛車対策まとめ

三間飛車に勝つための対策をまとめると、以下のようになります。

| 対策 | 具体的な指し方例 |

| 急戦策で早仕掛け | 棒銀、早繰り銀で囲いが完成する前に攻撃 |

| 持久戦で時間をかけて崩す | 左美濃、穴熊、銀冠などで厚く守る |

| トマホークで意表を突く | 7七桂成の筋を中心に桂馬を活かす |

| 角交換でバランスを崩す | 相手の構想にないタイミングで角をさばく |

| 美濃囲いの急所を突く | 金銀の連携の隙間を正確に見抜いて攻める |

これらを意識することで、三間飛車相手でも落ち着いて戦うことができ、逆に相手がミスをしやすい展開にも誘導できます。

将棋の三間飛車の棋譜とプロの実戦例

三間飛車を上達するためには、プロ棋士の実戦譜を観察・分析することが非常に効果的です。

特に振り飛車党のトップ棋士たちの対局は、仕掛けのタイミングや囲いの選択、守備の粘りなど多くの学びが詰まっています。

ここでは、三間飛車を採用した有名な棋譜や、勉強になる対局を紹介します。

久保利明九段の三間飛車

久保九段は「振り飛車のプリンス」とも称され、三間飛車・石田流の名手として知られています。

特に終盤のねじり合いや、速攻型の仕掛けが魅力です。

実戦例:

- 対局相手:渡辺明名人

- 戦型:三間飛車 vs 居飛車急戦

- 見どころ:▲7五歩~▲6六銀の仕掛けと、玉の早逃げからの粘り強い受け

この対局では、▲7五歩のタイミングや、美濃囲いの堅さを活かした反撃がポイントです。

藤井猛九段の石田流三間飛車

藤井猛九段は、石田流を現代に蘇らせた第一人者です。

彼の三間飛車は単なる守備型ではなく、石田流急戦でガンガン攻めるのが特徴です。

実戦例

- 対局相手:佐藤康光九段

- 戦型:三間飛車石田流 vs 居飛車穴熊

- 見どころ:角交換からの中央突破と、端攻めのタイミングの巧妙さ

石田流の魅力が詰まった一局で、囲いが固い居飛車穴熊に対して、攻めの速度と読みの深さで圧倒しています。

糸谷哲郎八段の「糸谷流右玉」から見える三間飛車対策

一風変わった戦法で知られる糸谷八段は、居飛車党ですが、三間飛車対策として「右玉」を採用することが多いです。

これは三間飛車側から見ると、右側(1一側)に玉がいる独特な形との対局になります。

見どころ

- 右玉は美濃囲いを破るためのカウンター型

- 中央突破や左金の使い方が鍵

- 糸谷流右玉は三間飛車対策としてかなり有効

三間飛車を指す人は、右玉との戦い方も知っておくと勝率が上がります。

三間飛車のプロ棋譜を調べるおすすめサイト

実戦譜は、下記のようなWebサイトで無料または有料で確認可能です。

| サイト名 | 特徴 |

| 将棋連盟ライブ中継 | 最新の公式棋戦の棋譜をチェックできる |

| 将棋DB2(ShogiDB2) | プレイヤー別、戦法別に棋譜検索が可能 |

| 棋譜ぺたりちゃん | 解説付きでわかりやすい |

| 将棋ウォーズ棋譜検索 | アマチュア実戦の参考になる |

こういったサイトで、「三間飛車」「石田流」などのタグで検索するだけで多数の棋譜が表示されるため、ぜひ活用してみてください。

実戦を通じた学びが最も効果的

本や動画で戦法を学ぶことも大切ですが、何よりも自分で指してみることが一番の上達方法です。

三間飛車に慣れるまでは、以下のような実戦の流れを真似すると良いでしょう:

- 美濃囲いを早めに組む

- ▲7五歩 → ▲6六銀で攻めの形を作る

- 相手の囲いによって、仕掛けを変化させる

- 序盤の主導権を維持しながら中終盤に備える

将棋の三間飛車を覚えるためにおすすめの本・棋書まとめ

三間飛車を習得するうえで、良質な棋書(将棋の本)を活用することは非常に重要です。

ここでは、初心者向けから中級者・上級者向けまで、三間飛車の理解を深められるおすすめの棋書を紹介します。

初心者におすすめの三間飛車の入門書

三間飛車の基本をゼロから学びたい人に向けて、以下のような入門書がおすすめです。

| 書名 | 著者 | 特徴 |

| 『三間飛車の基本』 | 藤井猛 | 三間飛車の基本と石田流の流れをやさしく解説。図が多く初心者にも理解しやすい。 |

| 『はじめての三間飛車』 | 北浜健介 | 美濃囲いや攻め筋など、初心者が押さえるべき基礎が網羅されている。 |

| 『よくわかる三間飛車』 | 中村太地 | 初心者向けに駒組みの順番や考え方を丁寧に説明。 |

どの本も図面を多用しており、将棋の基礎を覚えたばかりの人でもすぐに理解できる内容になっています。

中級者向け|石田流やトマホークの応用が学べる本

三間飛車の発展形として有名なのが「石田流」や「トマホーク戦法」です。

以下の棋書では、これらの応用形を詳しく学べます。

| 書名 | 著者 | 解説 |

| 『藤井システムvs石田流』 | 藤井猛 | 石田流への組み換え、攻め筋、持久戦の考え方まで深堀り。 |

| 『トマホーク戦法のすべて』 | 戸辺誠 | 三間飛車から派生した超急戦型の「トマホーク」を徹底解説。 |

| 『三間飛車を指しこなす本』シリーズ | 久保利明 | 実戦的な駒組みや攻防の駆け引きを解説。プロの感覚を学べる名著。 |

とくにトマホーク戦法は、居飛車党に対して奇襲的に仕掛けたい人にぴったりです。

三間飛車の定跡・棋譜を学ぶための書籍・教材

三間飛車の定跡や実戦譜(棋譜)を深く学ぶには、プロの実戦や研究をまとめた教材が効果的です。

- 『最新戦法マル秘ファイル』シリーズ(将棋世界別冊)

→ 年ごとのトレンドが分かり、三間飛車の流行手順や新定跡を知るのに最適。 - 『三間飛車 定跡集』将棋連盟発行

→ 美濃囲い型から石田流型までの代表的な定跡を図解。 - NHK杯や名人戦などのプロ棋譜解説本

→ プロ棋士の三間飛車対局を学べる。序盤から終盤までの構想が分かる。

なお、定跡だけでなく、どのような局面で仕掛けるかの判断力を養うことが、実力アップに直結します。

三間飛車の勉強に役立つ動画やオンライン講座

棋書に加えて、動画教材やYouTubeも非常に役立ちます。

人気の動画・チャンネルを以下に紹介します。

| メディア | 内容・特徴 |

| 将棋ウォーズ「三間飛車」テーマ講座 | 実戦譜で解説、プロの音声付き。 |

| 戸辺誠チャンネル | トマホークをはじめ、三間飛車の攻撃パターンを丁寧に紹介。 |

| 将棋Youtuber【アゲアゲ流】 | 初心者にも分かりやすい戦法・定跡解説が人気。 |

映像と音声で理解が深まり、実戦イメージが付きやすいため、棋書と併用するのがおすすめです。

まとめ|三間飛車を本で学べば定跡も戦術も身につく

- 三間飛車は定跡・攻め方・石田流・トマホークなど多彩な派生型がある。

- 棋書を活用することで体系的に戦法の流れや狙いが理解できる。

- 初心者は「美濃囲い+石田流」を覚えるだけでも一気に実力アップ。

将棋は情報戦でもあります。

良質な本を使った学習こそが、実力を確実に底上げしてくれる武器になります。

まとめ|三間飛車は自由度と攻撃力を兼ね備えた優秀な戦法

三間飛車は、振り飛車戦法の中でも特にバランスが良く、初心者から上級者まで幅広く愛される戦法です。

ここでは、本記事の要点を改めて整理し、三間飛車の魅力と今後の学び方を総括します。

三間飛車の魅力を振り返り

- 柔軟な攻め筋:石田流やトマホークなど、状況に応じて戦型を変化できる自由さがある

- 堅実な囲いとの相性:美濃囲いや穴熊との相性がよく、守りながら攻めを展開できる

- 序盤から中盤に強い:速攻も持久戦も可能で、相手の戦型を見て柔軟に対応できる

これらの特徴から、三間飛車は「初めての戦法」にも、「振り飛車を極めたい人」にも最適です。

初心者が三間飛車を学ぶ際のポイント

| 学ぶステップ | 内容 |

| 1. 駒組みを覚える | 美濃囲いや石田流への基本的な組み方を理解する |

| 2. 攻め方のタイミング | 角交換や▲6五歩の仕掛けタイミングを体感で覚える |

| 3. 定跡や棋譜に触れる | 勝ちパターン・失敗例を知ることで引き出しが増える |

| 4. 書籍と動画の併用 | 複数のメディアを使って理解を深める |

反復して学ぶことで、自然と三間飛車の流れが身体に染みついてきます。

今後の勉強におすすめの記事・リンク集

三間飛車の周辺テーマや関連戦法について、より深く学びたい方は以下のまとめ記事をご覧ください。

- 三間飛車と石田流の違いとは?どっちを選ぶべきか徹底比較

- 将棋の囲い戦法一覧|美濃囲い・穴熊・矢倉の特徴を比較

- 振り飛車の種類まとめ|四間・三間・向かい飛車のメリットとは

- トマホーク戦法の基本と対策|戸辺誠プロの攻め方を解説

これらの関連記事を活用すれば、より立体的に三間飛車を理解できるようになります。

まとめ|三間飛車は将棋の成長を加速させる戦法

三間飛車は、

- 序盤から主導権を握りやすい

- 攻守のバランスも良い

- 多彩な戦術へと発展可能

という非常に完成度の高い戦法です。

特に「将棋を覚えたばかりの方が初めて選ぶ戦法」としても最適であり、対局を重ねながらどんどん理解が深まっていくのが魅力です。

あなたの将棋ライフにおいて、三間飛車が頼れる“武器”となりますように。

将棋の相掛かりの定跡・対策・棋譜まとめ|初心者にもわかりやすく

将棋の中飛車・ゴキゲン中飛車を徹底解説|最新定跡・対策・評価の真相とは?