将棋の中でも「相掛かり」は、序盤から互いに飛車先を突き合う緊張感あふれる戦法として知られています。

居飛車同士の戦いの中で、スピード感と技術が求められるこの戦型は、プロ棋士の間でも多く採用されてきました。

しかし、相掛かりは「定跡が難しい」「対策がわからない」といった理由から、初心者や級位者には敬遠されがちです。

また、角換わりや横歩取りと混同しやすいことから、「そもそも違いがわからない」と感じている方も少なくありません。

本記事では、「将棋 相掛かりとは何か?」という基本から、腰掛け銀・棋譜・拒否戦法・学習本に至るまで、体系的にやさしく解説します。

さらに、プロ棋士の実例や現代のAI研究も紹介しながら、最新の相掛かり戦術を深掘り。

この記事を読むことで、相掛かりの仕組み・攻め方・対策方法までまるごと理解でき、対局力を一段とアップさせることができます。

将棋の戦法一覧|初心者向けから最強戦法・奇襲型まで完全解説!

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋の相掛かりとは?角換わり・横歩取りとの違い

将棋における「相掛かり」は、居飛車同士が互いに飛車先(2筋と8筋)を突き合って始まる戦型です。

序盤から角道を開けず、主にスピード勝負と駒のさばきが重視されるのが特徴です。

相掛かりの基本構造とは?

相掛かりは以下のような流れで始まります。

▲2六歩 △8四歩

▲2五歩 △8五歩

▲7六歩 △3四歩

▲2二角成 △同銀

このように、互いに飛車先を突き合い、駒組みよりも「速攻」で相手の陣形を崩す展開が多く見られます。

玉の囲いも舟囲いや金無双など、最小限で留める傾向があります。

角換わりとの違い

| 項目 | 相掛かり | 角換わり |

| 飛車先 | 突き合う | 突かない |

| 角道 | 開けない(角を使わない) | 角交換でスタート |

| 主な戦型 | 速攻系 | 中盤からの組み合いが中心 |

| 囲い | 簡易な囲い(舟囲いなど) | しっかりした囲い(腰掛け銀など) |

| 戦術の特徴 | 手数短め、読み重視 | 構想力・玉の堅さが重要 |

角換わりは序盤で角を交換し、しっかりとした囲いを構築してから戦うのが基本です。

これに対して相掛かりは、玉の囲いが浅いまま攻め合いに入ることが多く、終盤力とスピード勝負が求められます。

横歩取りとの違い

横歩取りも飛車先を突き合うところまでは同じですが、大きな違いは「横歩を取るかどうか」にあります。

- 相掛かり:横歩を取らずにそのまま棒銀などの攻めを展開

- 横歩取り:相手の突いた歩(2四や8六)を飛車で取る

また、横歩取りは▲2二角成のあと△同銀と受けるのではなく、歩を取りにいく分だけ戦術の幅は広く、さらに複雑になります。

プロでも使う人気戦法

相掛かりは羽生善治九段、永瀬拓矢九段、藤井聡太竜王なども採用しており、AI時代にも通用する戦型として見直されています。

特にAIの発達によって、玉の囲いが浅くても十分に戦えるという判断が進み、相掛かりの速攻性が再評価されています。

将棋の相掛かりの腰掛け銀・定跡と攻め方

相掛かりの中でも「腰掛け銀」は、現代将棋における重要な構えの一つです。

特にプロの実戦では、▲3七銀〜▲4六銀と進めて、中央や飛車先への攻撃に対応しやすい形として採用されます。

ここでは相掛かりにおける腰掛け銀の特徴、基本定跡、そして攻め方をわかりやすく解説します。

腰掛け銀の意味と特徴

腰掛け銀とは、銀を自陣の4段目(▲4六・△6四)に構える戦型で、以下のような構造になります。

- 銀を中央や飛車先に効かせやすい

- 攻めと受けの両面で柔軟性がある

- 角交換に備えて銀でカバーしやすい

この銀の形は、棒銀よりも攻守のバランスが良く、特に中盤の構想が求められる相掛かりでは重宝されます。

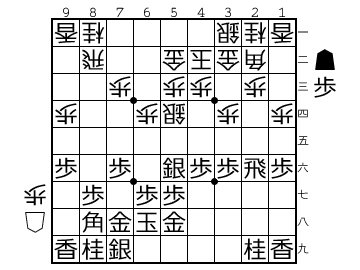

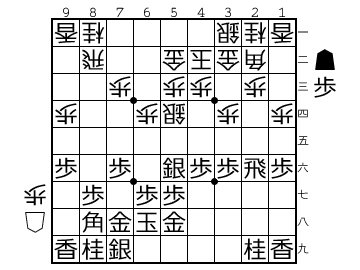

図解:相掛かりの腰掛け銀基本構造

相掛かりの定跡パターン

相掛かり腰掛け銀にはいくつかの定跡型があります。代表的なものを以下の表で紹介します。

| 定跡名 | 特徴 |

| ▲3七銀~▲4六銀型 | 最も基本。攻めにも受けにも対応可能 |

| ▲3七銀~▲5六銀型 | 腰掛け銀から角頭を狙う変化。力戦型が多い |

| ▲6六銀急戦型 | 銀を一気に前進させる急戦型で、相手の隙を突く |

| △8五飛引き型(後手) | 後手が飛車を引いてカウンターを狙う構え |

現在はAI将棋によって複雑な変化が日々研究されており、上記のような定跡型でも一手のズレが形勢に大きく影響します。

相掛かり腰掛け銀の攻め方とは?

攻め筋としては主に以下の3パターンがあります。

- 飛車先からの突破(▲2四歩狙い)

飛車先交換後に▲2四歩を狙う

腰掛け銀で飛車の後押しをして突破力を高める - 中央からの押し込み(▲5五歩・▲4五歩)

中央に銀を配置して▲5五歩から押し込み

相手の玉が左に寄っていれば、中央突破が有効 - 角換え→角打ちからの攻撃

序盤で角交換し、手持ちの角を敵陣に打ち込む

腰掛け銀で角筋を支えて攻撃を連携させる

相掛かり腰掛け銀の実戦例【棋譜付き】

ここで、プロの対局から1例を紹介します(藤井聡太竜王 vs 永瀬拓矢九段)。

▲藤井聡太 △永瀬拓矢

1. ▲2六歩 △8四歩

2. ▲2五歩 △8五歩

3. ▲7六歩 △3四歩

4. ▲2四歩 △同歩

5. ▲同飛 △8六歩

6. ▲同歩 △同飛

7. ▲2八飛 △8四飛

8. ▲3六歩 △6二銀

9. ▲3七銀 △5四歩

10.▲4六銀 △6四歩

この対局では、藤井竜王が▲3七銀〜▲4六銀と銀を腰掛けて、飛車先からの圧力と中央突破を両立させた構成となっています。

腰掛け銀に対する対策・注意点

| 課題 | 対策法 |

| 銀の動きが遅れると後手番で反撃されやすい | 序盤から主導権を握り、先手で動く |

| 角道が閉じていると打ち込みに弱い | 角交換を早めに行い、打ち込みを防ぐ |

| 玉の囲いが不十分で早仕掛けに弱い | 舟囲いや金無双で最低限の防御をしておく |

[重要] 相掛かり腰掛け銀は攻守のバランスに優れる一方、少しのミスで一気に劣勢になるリスクもあります。定跡を覚えるだけでなく、感覚的な構想力を鍛えることも重要です。

将棋の相掛かりの棋譜やプロの実戦例を紹介|初心者向けもあり

相掛かりはシンプルに見えて、非常に奥が深い戦型です。

プロ棋士の対局からは、その緻密な読みと構想力を学ぶことができます。

このセクションでは、相掛かりの代表的な棋譜や、初心者でも参考になる実戦例を紹介します。

藤井聡太×佐藤天彦の熱戦に学ぶ

現代将棋の代表格である藤井聡太竜王は、相掛かりを得意戦法の一つとしています。

中でも、佐藤天彦九段との対局(2022年竜王戦)が話題となりました。

この対局の序盤は以下のような流れです。

▲藤井聡太 △佐藤天彦

1. ▲2六歩 △3四歩

2. ▲2五歩 △8四歩

3. ▲7六歩 △8五歩

4. ▲2四歩 △同歩

5. ▲同飛 △3三角

6. ▲2六飛 △6二銀

7. ▲3六歩 △3三銀

このように、飛車先交換を早めに済ませ、腰掛け銀へと発展していく王道の構えです。

局面が落ち着いた後、中央と左辺での構想力が問われる展開になりました。

初心者におすすめの棋譜:シンプルな攻防が見える対局

相掛かりは駒組みに工夫が必要な戦法ですが、初心者にもわかりやすい実戦例があります。

例えば以下のような構成です。

| 対局者 | 内容 |

| ▲先手:アマ初段 | 基本の飛車先交換+腰掛け銀構成 |

| △後手:アマ2級 | 美濃囲いから中央突破狙いのバランス型 |

| ポイント | ・序盤の定跡通りに進めることで自然な攻めができる・玉の囲い方や銀の使い方が学べる |

このような対局は、「将棋ウォーズ」「将棋クエスト」といったアプリでも簡単に閲覧でき、自分の指した将棋を見返すこともできます。

定跡書・解説書を使って理解を深める

棋譜を見るだけではわかりにくいという方には、解説付きの定跡書や戦法書が役立ちます。

初心者におすすめの書籍

- 『相掛かりを指しこなす本』(戸辺誠 著)

- 『羽生の頭脳3 相掛かり編』(羽生善治 著)

- 『藤井猛の相掛かり戦法』(藤井猛 著)

どれもプロ棋士の実戦と解説が豊富で、相掛かりの戦略や失敗例も学べます。

[重要] 棋譜を学ぶ際のポイント

以下のような視点で棋譜を見直すと理解が深まります。

- なぜこのタイミングで歩を突いたのか?

- 銀や角はどの方向を見ているか?

- 飛車の位置は攻めか守りか?

特に腰掛け銀を含む形では、序盤から中盤への移行をどう構想するかが勝敗に大きく影響します。

将棋の相掛かりの対策とよくある失敗・注意点

相掛かりは互いに飛車先を交換し、中央から攻め合うスピーディーな戦法です。

そのため、うまく対策しないと一方的に攻め込まれる展開にもなりかねません。

このセクションでは、相掛かりに対する実践的な対策と、よくある失敗パターンを解説します。

相掛かり対策の基本|角換わりや横歩取りとどう違う?

相掛かりは「角換わり」や「横歩取り」と混同されやすいですが、以下の違いがあります。

| 戦法 | 特徴 |

| 相掛かり | 飛車先の歩交換後、飛車を2六に戻して構える |

| 角換わり | 角を交換し、先手が主導権を握る攻撃的な戦法 |

| 横歩取り | 横の歩を取ることで飛車を積極的に使う |

相掛かりは角を交換しないため、角の利きが盤面に残り、バランス重視の構想力が求められます。

よくある失敗例|棒銀・早繰り銀への耐性不足

相掛かり対策で失敗しやすいのが、「棒銀」や「早繰り銀」に対する受け方のミスです。

- △3三銀と早く上がりすぎて、先手の▲3五歩→▲3四銀で押し込まれる

- ▲2六飛と戻さずに突っ込みすぎて、カウンターを食らう

- 角の利きに無頓着で、横からの反撃に耐えられない

このような失敗は、特に初心者にありがちな展開です。

序盤の玉の囲い方や角筋のケアが非常に重要です。

[重要] 対策には「腰掛け銀」が有効な理由

相掛かりでは、腰掛け銀(4四銀型)が非常に有効です。

| 利点 | 内容 |

| 攻守のバランス | 中央にも側面にも対応できる銀の位置 |

| 急戦に強い | 相手が早繰り銀で攻めてきても受け止めやすい |

| 玉の安全が確保しやすい | 飛車・金・銀が連携して玉を囲う構えに発展できる |

腰掛け銀の定跡を覚えると、序盤から安定した駒組みが可能になります。

中飛車・三間飛車との違いを意識する

相掛かり対策を考える上で、振り飛車との違いも押さえておくと良いです。

- 相掛かりは居飛車同士の横の攻防

- 中飛車や三間飛車は縦の攻防+角筋重視

- 銀の使い方や玉の囲い方がまったく異なる

相掛かりでは「矢倉囲い」「高美濃囲い」はあまり使われず、シンプルな囲い+飛車と銀の連携が重視されます。

相掛かり対策の練習方法

実際に練習するには以下の方法がおすすめです。

- 【アプリ】将棋ウォーズで「相掛かりのみ」で対局

- 【棋書】『相掛かりの教科書』(将棋連盟文庫)

- 【YouTube】伊藤真吾七段の相掛かり講座

[重要] 定跡を丸暗記するのではなく、狙いと構想を理解することが上達のコツです。

将棋の相掛かりにおすすめの定跡書・棋書・勉強法まとめ

相掛かりは基本的な戦法でありながら、構想の深さと柔軟な応用力が求められる奥深い戦型です。

ここでは、相掛かりを学ぶためのおすすめ棋書、勉強法、活用したい棋譜や動画を紹介します。

相掛かり初心者におすすめの定跡本・棋書

相掛かりは急戦や力戦など多彩な展開があり、定跡を理解することが上達への近道です。

以下におすすめの書籍を表にまとめました。

| 書籍名 | 著者 | 特徴 |

| 相掛かりの教科書 | 佐藤康光 | 相掛かりの基本から最新形まで網羅。図解も豊富で初心者に優しい構成。 |

| 相掛かりで勝つための本 | 勝又清和 | 居飛車党に向けた実戦型構想を多数収録。中級者以上におすすめ。 |

| 羽生の頭脳〈第2巻〉相掛かり編 | 羽生善治 | 名著。羽生世代の読みの深さを学びたい人に向く。絶版になっていることもある。 |

書籍はKindle版で読めるものもあるので、スマホやタブレットでも学習可能です。

プロ棋士の棋譜から学ぶ|おすすめの対局例

定跡だけでなく、プロの実戦から構想を学ぶことも非常に有効です。

特に以下の棋士の相掛かりの指し回しは必見です。

| 棋士名 | 特徴 |

| 藤井聡太 | 急戦と受けを兼ね備えた最新形を多用。▲2六飛からの柔軟な構想。 |

| 渡辺明 | 硬派な構えから中央突破を狙う力強い展開。 |

| 木村一基 | 銀や桂を活かした鋭い攻め。中盤から終盤の寄せが巧み。 |

「将棋DB2」や「棋譜ぺた」などの無料棋譜サイトで検索可能です。

YouTubeやアプリで学ぶ|スキマ時間を活用

現代では動画コンテンツでも相掛かりを学べます。

初心者に特におすすめなのが以下のチャンネルやアプリです。

- YouTube

将棋放浪記(元奨励会三段・高橋さん):初心者向けに定跡解説あり

元奨励会員アユムの将棋実況:実戦形式で相掛かりを扱うことも多い - アプリ

将棋ウォーズ:AI解析機能付きで学習に最適。対戦で自然と形を覚えられる

将棋クエスト:相掛かりの定跡講座が充実した上級者向け

動画と実戦を交互に繰り返すことで、短期間で理解が深まります。

[重要] 定跡と実戦をバランスよく学ぶことが鍵

相掛かりを身につけるためには、以下のサイクルを意識しましょう。

- 定跡書で型と構想を覚える

- プロ棋譜を見て感覚を磨く

- 実戦で試し、AIや動画で復習する

この繰り返しによって、定跡を知っているだけの将棋から、実戦で勝てる相掛かりが身につきます。

将棋の相掛かりの歴史と有名棋士たちの採用例

相掛かりは将棋の中でも歴史が古く、最も伝統的な戦法の一つとされています。

ここでは、その成り立ちから現代に至るまでの流れ、さらに名だたる棋士たちの採用例について詳しく紹介します。

相掛かりの起源と進化|古典から現代へ

相掛かりの起源は江戸時代の「将棋図巧」などにも見られ、当時から実力者同士の対局ではよく見られる戦型でした。

昭和期に入ると、大山康晴・升田幸三らが居飛車党として積極的に採用。

互いに飛車先を突き合う王道の形として、多くの名局を生み出しました。

昭和後期には中原誠や米長邦雄らが実戦で研究を重ね、さらに平成の初期には谷川浩司が▲2六飛からの早繰り銀を編み出し、相掛かりの攻め筋をより鋭く進化させました。

近年では、藤井聡太竜王や渡辺明名人といったトップ棋士が、AI研究を背景にした新たな構想で相掛かりを再評価。

現代将棋においても「主流戦法」としての地位を維持しています。

藤井聡太・佐々木勇気など採用棋士の実例

現在の将棋界では、相掛かりを得意とする棋士が多くいます。

以下に代表的な棋士とその特徴をまとめました。

| 棋士名 | 特徴的な指し回し |

| 藤井聡太 | ▲2六飛→▲3六銀→▲4五歩の急戦型で圧倒。変化の少ない形を選び、自分の読み勝負に持ち込む傾向。 |

| 渡辺明 | 固く構えてからの反撃型が得意。相手の無理攻めを咎める指し回しに定評あり。 |

| 佐々木勇気 | 相掛かりの力戦的展開を得意とし、早繰り銀や腰掛け銀も自在に使い分ける。 |

| 永瀬拓矢 | 終盤力にものを言わせる構えで、相掛かりでもミスの少ない精密な構想を披露。 |

また、若手棋士の中でも相掛かりを積極的に採用する傾向が強く、令和時代における「復権戦法」とも言えるでしょう。

相掛かりが将棋界に与えた影響とは?

相掛かりは将棋の序盤研究における重要な礎であり、以下のような影響を与えています。

- 他戦法との相互作用:横歩取りや角換わりとの類似性があり、柔軟な序盤設計に貢献。

- AI研究の対象:変化が多く、評価値のブレが激しいため、AIとの研究対象としても注目されている。

- アマチュアへの普及:定跡が比較的覚えやすく、アマチュアにも扱いやすい戦法として根強い人気がある。

[重要] 相掛かりの再評価は、AI時代の将棋における「実力勝負」の復活とも言われています。

まとめ|将棋の相掛かりを使いこなすポイント

相掛かりは、将棋の基本にして王道とも言える戦法です。

互いに飛車先を突き合い、素直な形で駒組みが進むため、「純粋な実力勝負」としての魅力があります。

最後に、相掛かりをうまく使いこなすためのポイントを整理しておきましょう。

初心者がまず覚えるべき基本形と流れ

相掛かりを指す上で、最初に覚えておきたい基本形があります。

| 手順 | 内容 |

| ▲2六歩 → △8四歩 | 互いに飛車先を突き合う基本の形 |

| ▲2五歩 → △8五歩 | さらに歩を進め、飛車先交換の準備 |

| ▲7八金 → △3二金 | 早繰り銀や棒銀に向けた準備 |

このように、相掛かりでは【先手・後手どちらも飛車先を交換し、中央を巡る争い】に備えた駒組みが重要です。

初心者の方は「腰掛け銀」や「早繰り銀」といった型を一つずつ覚えていくことで、相掛かりの幅を広げられます。

定跡・対策・最新研究を押さえよう

現代将棋では、相掛かりも深い研究が進んでいます。

以下のポイントを押さえることで、実戦でも成果を出しやすくなります。

- 定跡の習得:特に腰掛け銀、棒銀、早繰り銀の分岐を理解しておく

- AIの評価値:定石通りでも不利になる変化があるため、常に最新の研究をチェック

- 対策の習得:自分が相掛かりを使うだけでなく、相手が使ってきたときの返し方も要学習

特に「横歩取りへの派生」や「角換わりへの変化」もあり、広く柔軟な対応が求められます。

自分のスタイルに合った型を見つけよう

相掛かりは構想力と読みの深さが試される戦法です。

そのため、「受け重視」「攻め重視」など、自分のプレースタイルに合った型を選ぶことが大切です。

| プレースタイル | おすすめの指し方 |

| 攻め重視 | ▲2六飛型の早繰り銀/棒銀/後手番での反撃型 |

| 守り重視 | 金銀をしっかり整備してから中央突破を狙う |

| バランス型 | 腰掛け銀を基本にして状況に応じて変化 |

[重要] 自分に合った形を定着させることで、序盤で時間を使わず中盤以降に集中できます。

将棋の三間飛車とはどんな戦法?石田流との違い・組み方・対策まで徹底解説