将棋といえば、日本の伝統的な頭脳ゲームとして長年親しまれています。

しかし、ふと「将棋は日本で生まれたものなのか?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

実は、将棋のルーツは日本ではなく、はるか昔に生まれた海外のゲームが基になっています。

日本に伝わったのち、独自の工夫や進化を経て、今の将棋へと姿を変えてきました。

本記事では、将棋がどこの国で生まれ、どのように日本へ伝わり、世界の将棋とどのように異なるのかを初心者にもわかりやすく解説します。

長い歴史に思いを馳せながら、将棋の奥深い魅力を感じてみてください。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋はどこの国が発祥?ルーツと歴史を紐解く

将棋のルーツを知ることは、ゲームとしての理解を深めるだけでなく、その背景にある文化や歴史への理解も深まります。

現在の将棋は日本独自の文化として発展していますが、その起源は遠く古代インドにあります。

ここでは、将棋の歴史を辿りながら、どのように世界へ広まり、日本独自のゲームとして確立していったのかを解説します。

将棋のルーツは古代インド「チャトランガ」

将棋の祖先とされるのは、6世紀頃の古代インドで生まれた「チャトランガ」というゲームです。

チャトランガは戦争を模した戦略ゲームで、サンスクリット語で「4つの軍隊」という意味があります。

以下の表のように、それぞれの軍隊は駒として表され、戦いを再現していました。

| 軍隊 | インド名 | 現代将棋に近い駒 |

| 歩兵 | パダティ | 歩 |

| 騎兵 | アシュヴァ | 桂馬 |

| 戦車 | ラタ | 香車 |

| 象兵 | ハスティ | 角行 |

この4種類の駒に加え、王を守ることがゲームの目的でした。

チャトランガはインド国内で貴族や兵士の間で流行し、戦略の訓練にも用いられていたと伝えられています。

中国「象棋」と韓国「チャンギ」に変化して伝播

チャトランガはインドからシルクロードを通じて東アジアへ伝わりました。

まず中国に伝わり「象棋」というゲームへと進化します。

象棋は中央に「川」があり、駒の種類や動きも独自のものとなりました。

中国で生まれた象棋は現在も非常に人気があり、多くの人々に親しまれています。

さらに象棋は朝鮮半島に伝わり、「チャンギ」というゲームになります。

チャンギは象棋に似ていますが、駒の配置や動きがやや異なり、韓国の文化に合わせて調整されたものです。

このように、将棋のルーツは各地の文化や習慣に合わせて変化し、独自のゲームとして発展していきました。

日本への伝来は平安時代

日本に将棋が伝わったのは、8世紀から9世紀頃、平安時代のことだとされています。

当初は「平安将棋」と呼ばれ、宮中や貴族の遊びとして楽しまれていました。

この平安将棋は、現在の将棋と異なり、盤のサイズが小さく、駒の種類も少なかったといわれています。

当時の記録によると、平安将棋は以下のような特徴がありました。

- 盤の大きさ:8×8マス

- 駒の種類:現代の将棋より少ない

- 成り:一部の駒にのみ存在

- 持ち駒制度:まだ採用されていなかった

このように、現在の将棋と比べると簡素なルールでしたが、戦略性を楽しむ遊びとしては十分なものでした。

日本独自の進化で生まれた「持ち駒」制度

日本将棋の最大の特徴である「持ち駒」の制度が導入されたのは、室町時代のことです。

持ち駒制度は、相手から取った駒を自分の駒として再利用できるルールで、これによって将棋の戦略性は飛躍的に高まりました。

この制度は世界のどの将棋にも見られない、日本独自のものです。

持ち駒制度が生まれた背景としては、駒を再利用することで、限られた駒しかない庶民の間でも遊びやすくするという実用的な目的があったとも考えられています。

江戸時代に完成した現代将棋

江戸時代に入ると、現在の将棋の形が完成します。幕府が「御城将棋」として公式に対局を開催し、優れた棋士に名人位を授け、年金を支給する制度が整いました。

御城将棋は将棋界のトップ棋士が集う場であり、名人戦の原型ともいわれています。

庶民の間にも将棋は広まり、寺子屋や町角で将棋を楽しむ人々の姿が日常の風景となりました。

この頃には、以下のように現在の将棋に近いルールが定着していきます。

- 盤の大きさ:9×9マス

- 駒の種類:現代とほぼ同じ

- 持ち駒制度:完全に定着

このようにして、日本将棋は独自の進化を遂げ、今も多くの人に愛される文化として続いているのです。

世界の将棋と日本将棋の違い

将棋は、日本独自の文化として長い歴史を持ちながら、世界中にも似たボードゲームが存在します。

インドで生まれた「チャトランガ」を祖先とし、それぞれの地域で進化した結果、日本の将棋、中国の象棋、韓国のチャンギ、西洋のチェス、東南アジアのマークルックなど、多彩なバリエーションが誕生しました。

この章では、これらの世界の将棋と日本将棋の違いを比較し、日本将棋のユニークさや魅力について深掘りします。

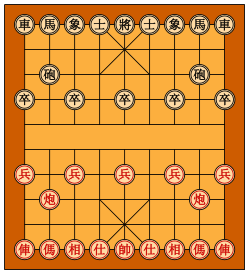

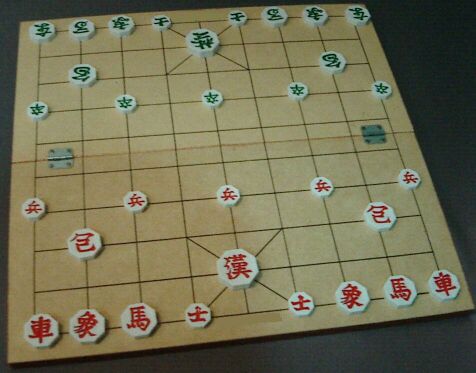

中国の「象棋」との違い

中国で発展した将棋が「象棋(シャンチー)」です。

象棋は中国全土で愛され、特に屋外の広場や公園で指している光景がよく見られます。

日本将棋と異なる特徴を以下にまとめます。

| 項目 | 日本将棋 | 中国象棋 |

| 盤面 | 9×9マス | 9×10マス |

| 中央部分 | 特になし | 川が描かれている |

| 駒の配置 | 一列に並べる | 両岸に駒を置く |

| 持ち駒 | あり | なし |

| 駒の形 | 扇形で文字 | 円形で漢字 |

| 目的 | 王(玉)の詰み | 帥(将)の詰み |

最大の違いは「川」の存在と、持ち駒制度がない点です。

象棋では取った駒は使えず、その分早い展開になるのが特徴です。

駒の動きも日本将棋に比べて直線的で、スピーディな決着が好まれます。

韓国の「チャンギ」との違い

韓国で独自に進化したのが「チャンギ」です。

見た目は象棋に似ていますが、駒の初期配置や動きに微妙な違いがあります。

主な違い

- 盤の中央に「川」があり、馬や象の動きに影響する。

- 王の守備範囲に「宮殿」が描かれていて、王はその中でしか動けない。

- 日本将棋同様に戦略的な守りが重視される。

韓国でも、公園や市場でチャンギを指している光景がよく見られますが、日本将棋ほど多くのプロ制度は整備されていません。

東南アジアの「マークルック」や「シットゥイン」

東南アジアでは、タイの「マークルック」、ミャンマーの「シットゥイン」という伝統的な将棋が人気です。

- マークルック(タイ将棋)

チェスに近いルールで、駒の動きはチェスのポーンやナイトに似ています。最終的に敵の王を詰めるのは同じですが、駒の進化(成り)の概念が少し異なります。 - シットゥイン(ミャンマー将棋)

駒の種類が少なく、ゲームがシンプルでスピーディ。日本将棋に比べて駒数が少なく、初心者にも理解しやすいのが特徴です。

これらの地域でも、独自にアレンジされた「将棋文化」が息づいています。

西洋の「チェス」との比較

西洋のボードゲームといえば「チェス」が有名です。

実はこのチェスも、将棋と同じくインドのチャトランガから生まれたゲームです。

しかし、日本将棋とは以下のように異なります。

| 項目 | 日本将棋 | チェス |

| 盤面 | 9×9 | 8×8 |

| 持ち駒 | あり | なし |

| 成り | 限定的に可能 | ほとんどの駒は不可 |

| 駒のデザイン | 漢字の扇形 | 立体的なフィギュア |

| 戦術 | 守りと攻めのバランス重視 | 積極的な攻めが重要 |

特にチェスは攻めのテンポが早く、試合時間も短い傾向にあります。

日本将棋のように「持ち駒」で逆転する要素がないため、序盤からの展開力が大きな鍵を握ります。

海外から見た日本将棋の魅力

近年、藤井聡太九段の活躍や、インターネットを通じた普及活動により、日本将棋は海外でも人気が高まっています。

欧米や中国、台湾などで将棋教室やアプリが登場し、特に日本独自の「持ち駒制度」が世界中のプレイヤーに新鮮で魅力的だと評価されています。

海外で注目される理由

- 持ち駒による逆転劇が楽しめる

- 対局時間が長く、深い戦略が求められる

- 伝統文化としての側面に魅力がある

今後は国際大会やオンライン対局の増加を通じて、さらに多くの人に親しまれることが期待されています。

このように、世界各地の将棋と日本将棋は、ルールや戦術、盤面のデザインまで様々な違いがあります。

だからこそ、日本将棋の独自性と奥深さが際立つのです。自分が指している一手が、長い歴史と文化の積み重ねで成り立っていることを感じながら、世界に誇る将棋文化を楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ|将棋の歴史と世界との違いを知って楽しもう

将棋の歴史を辿ると、日本発祥ではなく、古代インドの「チャトランガ」にルーツを持つことがわかります。

その後、中国の「象棋」、韓国の「チャンギ」、西洋の「チェス」、タイの「マークルック」など、各地で独自に進化していきました。

その中で、日本独自の工夫によって「持ち駒制度」が生まれ、現在の日本将棋が完成しました。

今回の記事のポイントを簡単にまとめます。

この記事のポイント

- 将棋のルーツは古代インドの「チャトランガ」。

- 中国・韓国を経て平安時代の日本に伝わった。

- 日本では「持ち駒」など独自のルールが発展した。

- 中国や韓国、東南アジア、西洋には、それぞれ異なる将棋文化がある。

- 海外でも近年、日本将棋が注目されている。

将棋はただのボードゲームではなく、長い歴史と文化の積み重ねの上に成り立つ、日本の誇るべき知的伝統です。

世界各国の類似ゲームを知ることで、日本将棋の奥深さや魅力が一層感じられるでしょう。

ぜひ、歴史や世界の将棋に興味を持ちながら、日本将棋を楽しんでみてください。