将棋を覚えたばかりの人でも、「矢倉」という言葉は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

矢倉囲いは、居飛車戦法の代表格として長い歴史を持つ、最も有名な囲いのひとつです。

堅牢な構造で中央の攻防に強く、プロの対局でも長年愛用されてきました。

その一方で、横からの攻めや端攻めには弱点もあり、現代では急戦策で崩される場面も見られます。

この記事では、矢倉囲いの基本と特徴、組み方やバリエーション、相性の良い戦法、攻め方や崩し方まで、将棋初心者にもわかりやすく解説します。

さらに、金矢倉・銀矢倉・菊水矢倉などの種類や、棒銀や相矢倉戦での考え方、矢倉の弱点を突く急戦策まで網羅しました。

これを読めば、あなたの居飛車将棋が一段と安定し、戦い方の幅が広がるでしょう。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋の矢倉囲いとは?基本と特徴を解説

矢倉囲いは、居飛車戦法で玉を左側に寄せ、金銀を積み重ねて厚い守りを築く囲いです。

古くから「堅さは矢倉に勝るものなし」と言われるほど信頼性が高く、プロの将棋では昭和から平成にかけて最も多く指された戦法でした。

この章では、矢倉囲いの意味や歴史、基本構造と人気の理由、そして弱点についても触れていきます。

矢倉囲いの意味と歴史

矢倉囲いのルーツは江戸時代にさかのぼります。

当時から「持久戦志向の理想形」とされ、玉が左側に寄ることで守りのバランスが良く、相手の上部からの攻撃強いのが特徴です。

昭和以降は、羽生善治九段や谷川浩司九段などトップ棋士が矢倉戦を極め、名局が数多く生まれました。

長期戦を戦い抜くための囲いとして、その価値はいまも変わりません。

矢倉囲いの基本形と構造

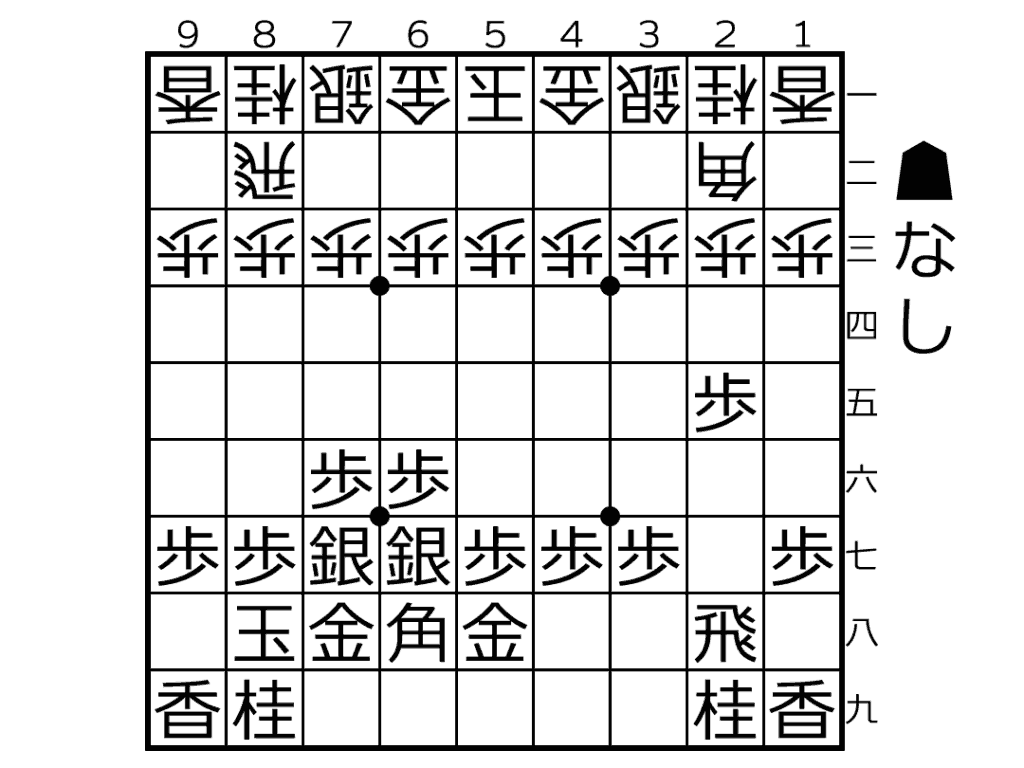

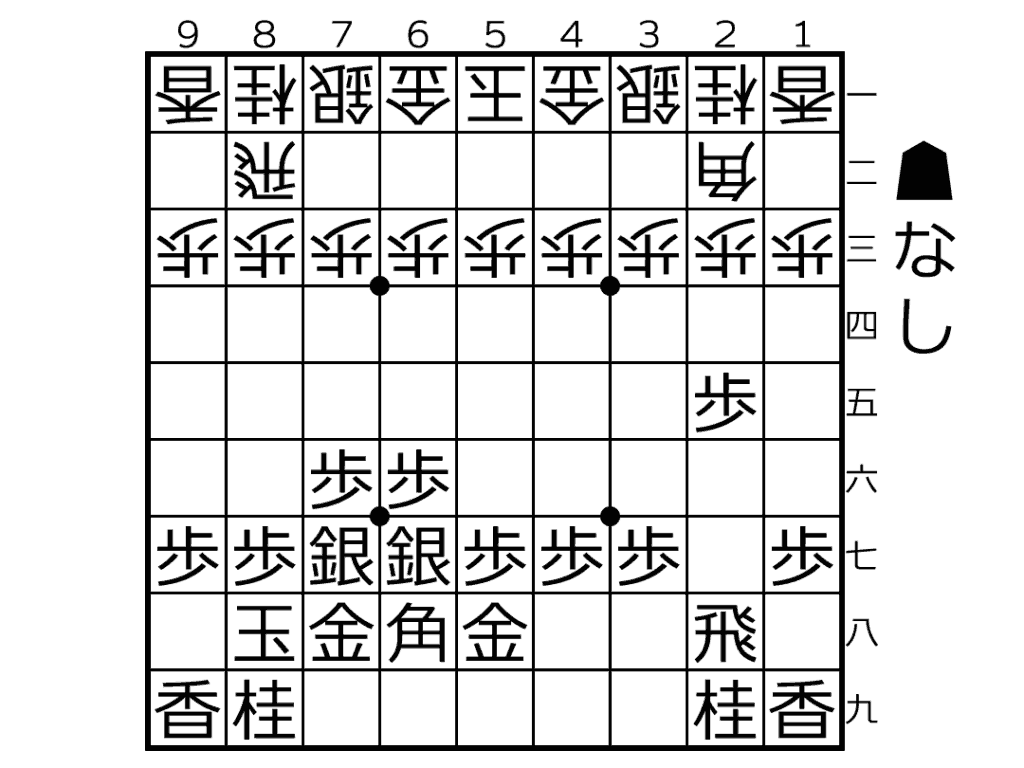

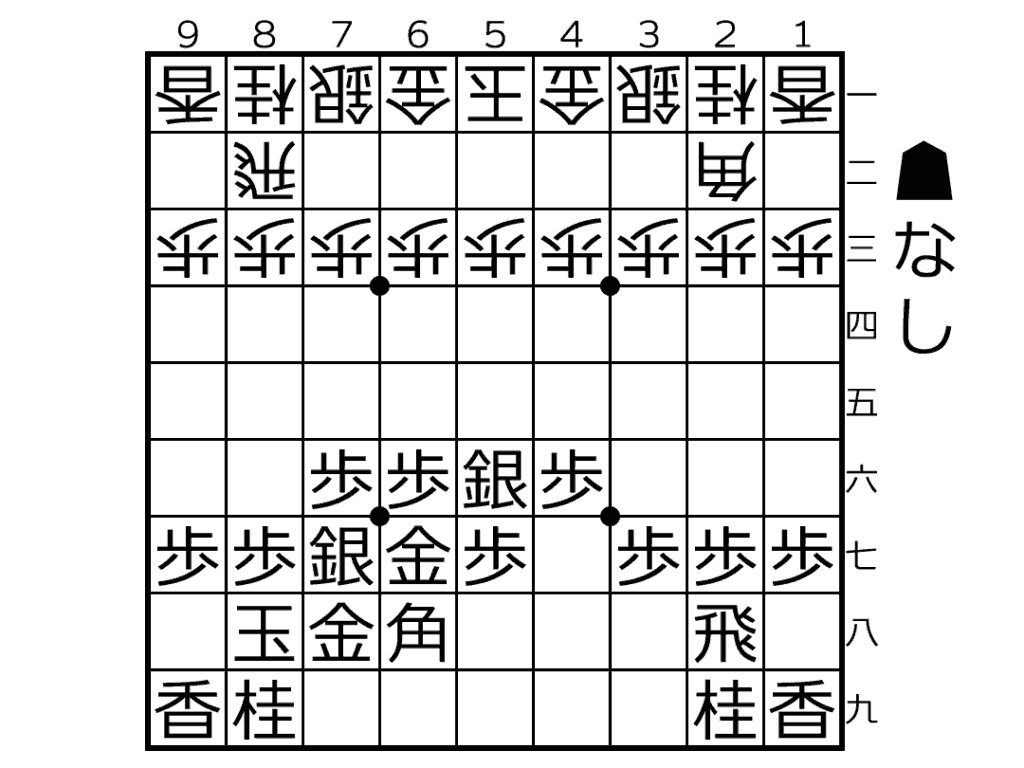

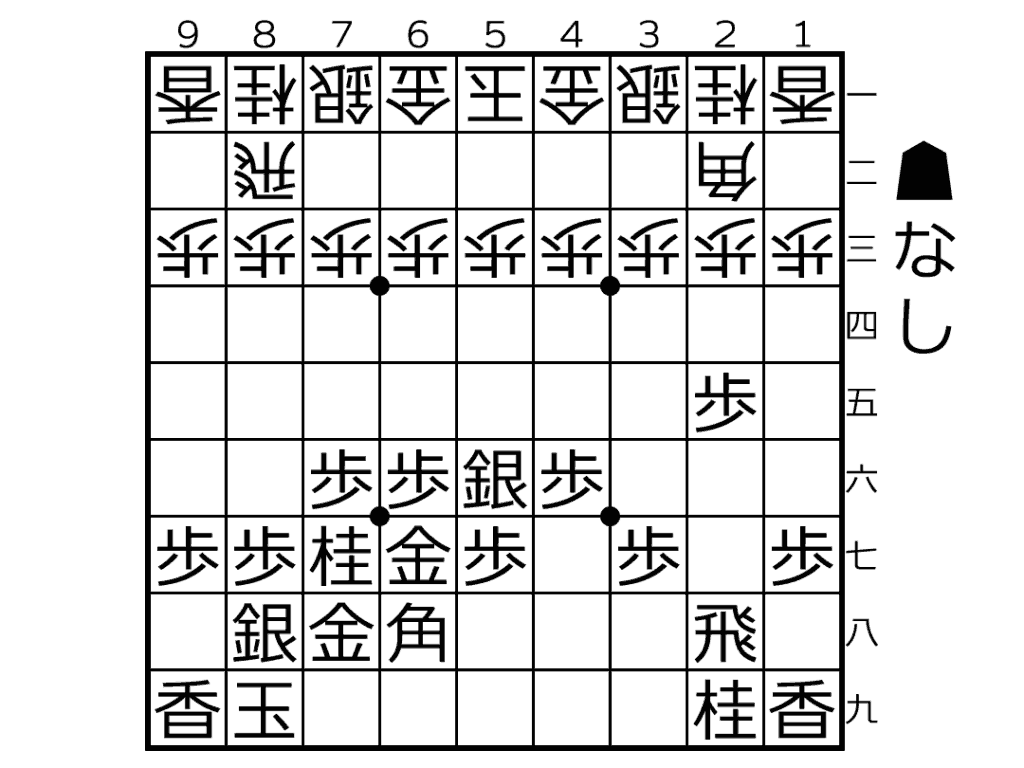

矢倉囲いの基本形は、以下のような配置です(先手側の場合)。

▲7七・▲6七に銀、▲7八に金が並ぶ「銀矢倉」の形が基本です。これにより、玉頭を厚く守りつつ、上部に厚みを作る構造になります。

なぜ矢倉囲いは人気なのか

矢倉囲いは完成までに少し手数がかかるものの、その堅さは非常に魅力的です。

中央の攻防に強く、持久戦になったときに真価を発揮します。

また、対振り飛車戦でも一定の強さを発揮し、局面に応じて金矢倉・銀矢倉・菊水矢倉などに変化できる柔軟さも人気の理由でしょう。

矢倉囲いの弱点はどこにある?

堅い矢倉にも弱点はあります。

特に、玉頭(中央7筋)の歩交換からの急戦策や、横からの攻め、端攻めには弱い傾向があります。

現代将棋ではこれを突く急戦矢倉が研究され、かつてのように万能な囲いではなくなっています。

それでもなお、矢倉の基本を学ぶことは居飛車の基礎力を養ううえで大切です。

将棋の矢倉囲いの組み方と主な戦法

矢倉囲いは、完成までにやや手数がかかるものの、その過程に多くの定跡や工夫が詰まっており、将棋の奥深さを感じられる囲いです。

ここでは、矢倉囲いの基本手順を解説し、さらに金矢倉・銀矢倉・菊水矢倉といったバリエーションや、それぞれに合う戦法、初心者向けの急戦矢倉まで詳しく紹介していきます。

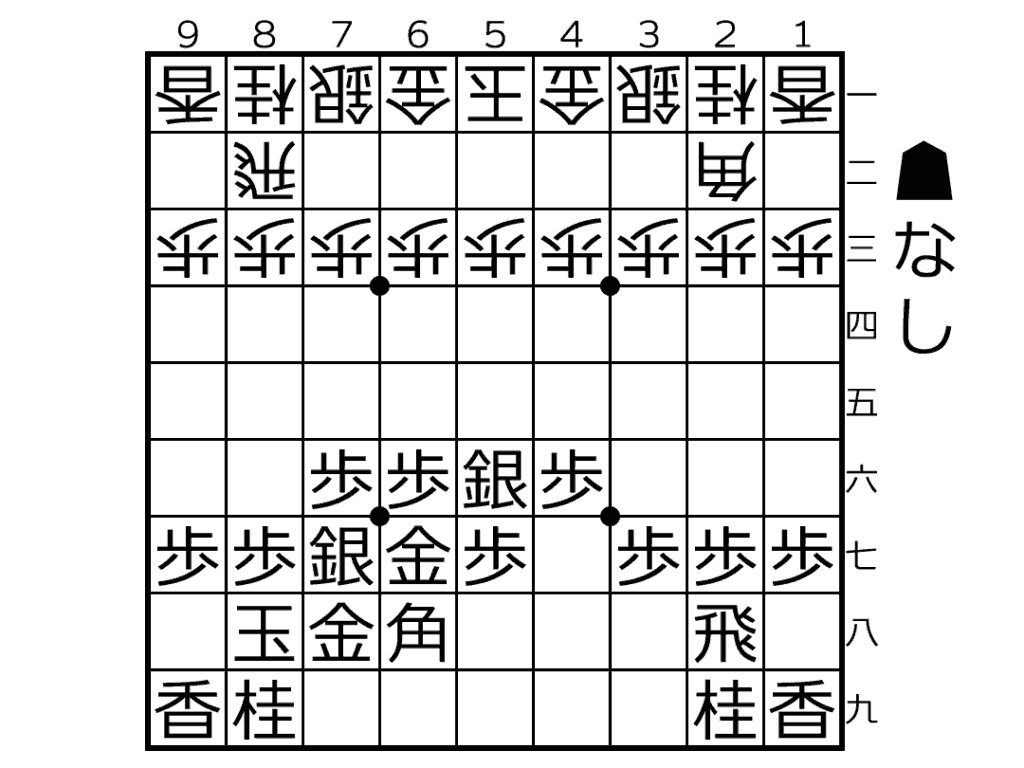

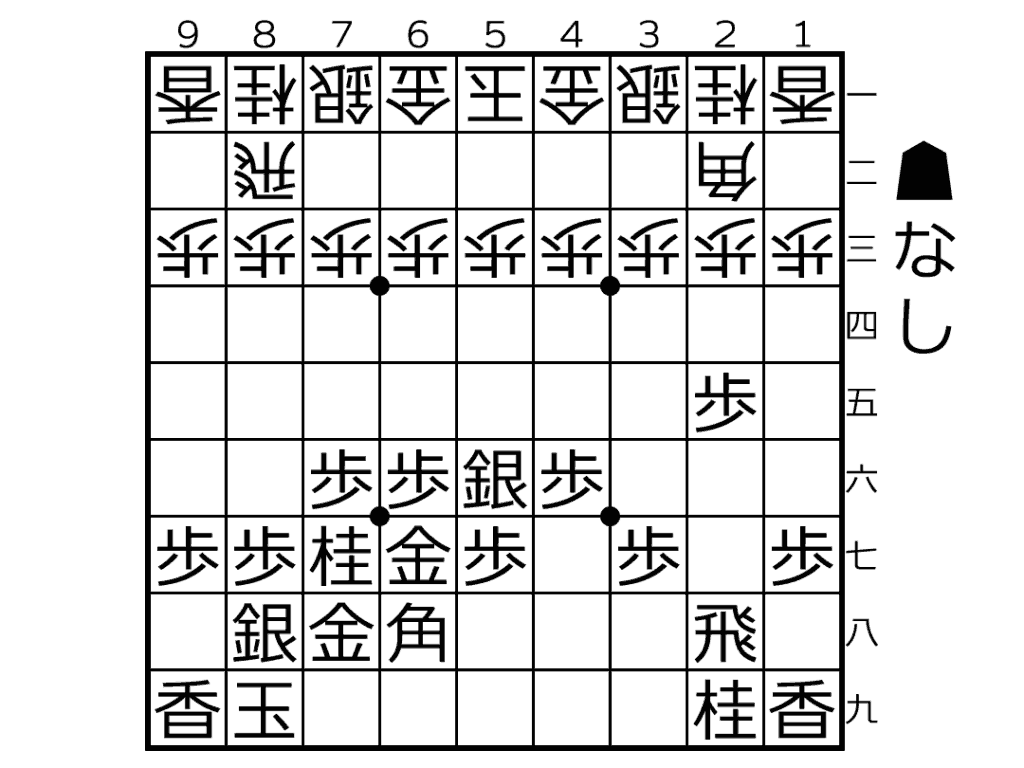

矢倉囲いの基本手順

矢倉囲いのスタートは「居飛車」で玉を6九→7九→8八と寄せ、金・銀で守りを固めるのが基本です。

以下は先手側の代表的な手順です。

▲7六歩 △8四歩

▲6八銀 △8五歩

▲7七銀 △3四歩

▲6六歩 △3二金

▲6七金 △4二銀

▲7八玉 △4一玉

▲6八金上

玉を中央に寄せる一方、右銀は▲6七、左金は▲7八に配置するのがポイントです。

この形を完成させるまでにおおむね10手以上かかりますが、それに見合う堅さを持っています。

序盤の理想は、中央の歩を交換しつつこの形に組み上げ、厚い中央から攻める流れです。

金矢倉・銀矢倉・菊水矢倉の違い

矢倉にはいくつかのバリエーションがあります。

代表的なのが「金矢倉」「銀矢倉」「菊水矢倉」の3つです。

◆金矢倉

最も基本形で、金が斜めに並んだ堅牢な構造です。玉真上に金銀が控えており、中央からの攻めに特に強い形です。

◆銀矢倉

金の位置に銀を置き、金はやや後方に控える形です。銀の柔軟性を活かし、攻守のバランスを取る構えになります。

◆菊水矢倉

玉が8九、銀が8八、金が7八・6七に配置される独特の形で、昭和の時代に活躍した矢倉の一形態です。見た目の美しさから「菊水」と名付けられました。

これらは相手の戦法や局面に応じて使い分けられるため、矢倉をマスターするならぜひ知っておきたい変化形です。

矢倉囲いに合う戦法と考え方

矢倉囲いは、中央突破を狙う居飛車戦法と相性が抜群です。

代表的なのが「棒銀戦法」で、銀を1筋、2筋から進め、飛車・銀・歩で玉頭を厚みで押しつぶす攻めが可能です。

矢倉で中央を制圧しながら、棒銀の銀や飛車で攻める展開が王道の戦い方です。

さらに、相手も矢倉を組んできた場合の「相矢倉戦」では、じっくりと中央で力を溜めつつ、端攻めや中央突破のタイミングを見極めるのがポイントになります。

矢倉は長期戦になりやすいので、細かい駆け引きを楽しめるのも魅力です。

初心者向けの急戦矢倉の組み方

近年では、矢倉を組みながらも早い攻めを狙う「急戦矢倉」も人気です。

玉を完全に囲う前に棒銀や飛車先の歩交換を済ませ、相手の守りが整う前に中央や玉頭を狙います。

初心者にとっては長い持久戦よりも、急戦矢倉の方が結果が出やすく、楽しみやすいかもしれません。

急戦矢倉のイメージは、「最低限の囲い+攻めの形」を優先するスタイルです。

たとえ守りが未完成でも、相手の守りを崩せれば大きなリードを奪えます。序盤で主導権を握りたい人におすすめです。

矢倉囲いの組み方には基本の順序がありますが、局面に応じて柔軟に変化させるのが上達のコツです。

次の章では、矢倉囲いを使った攻め方と、代表的な棒銀戦法について解説します。

将棋の矢倉囲いの攻め方と棒銀戦法

矢倉囲いは「守りの囲い」というイメージが強いかもしれませんが、実は攻めの起点にもなる囲いです。

玉の守りが安定しているからこそ、攻めに専念できるのが矢倉の強みといえるでしょう。

この章では、矢倉囲いを活かした基本的な攻め方や、特に有名な棒銀戦法、さらに相矢倉戦での攻め方のポイントまで紹介します。

矢倉囲いからの基本的な攻め方

矢倉囲いでは、中央と玉頭に厚みがあり、右側(3筋、4筋)の歩や銀を中心に攻めるのが基本です。

序盤に▲7六歩→▲2六歩→▲2五歩と突いていく「玉頭攻め」は、矢倉特有の厚みを活かした攻め筋です。

玉側と反対側の歩を突き相手を攻めていきます。

この玉頭攻めに中央突破を絡めることで、矢倉の持ち味を存分に発揮できます。

また、右側の桂馬や銀も活用し、中央の歩を押し上げて角の利きを活かすのも有効です。

攻める際は片側だけでなく、中央と端攻めを組み合わせるのが理想的です。

矢倉に相性の良い棒銀戦法とは

矢倉といえば、棒銀戦法が代表的な攻め筋です。

棒銀は、その名の通り右側の銀をまっすぐ突き出して、相手の玉頭を突破する戦法です。

基本的な棒銀の流れ(先手の場合)は以下の通りです。

1筋、2筋を歩・銀・飛車で攻めていくのが矢倉棒銀の特徴です。

棒銀はわかりやすく破壊力も高いため、初心者にも人気のある戦法です。

ただし、銀が前に出すぎて戻れなくなるリスクもあるので、慎重にタイミングを見極めることが重要です。

相矢倉戦での攻め方のコツ

相手も矢倉を組んできた場合、いわゆる「相矢倉戦」となります。

相矢倉戦は、中央や玉頭の歩を突き合い、お互いに厚みを競い合う持久戦になりやすいです。

このときの攻め方の基本は、相手の中央の守りを薄くし、角の利きを活かしつつ玉頭に圧力をかけることです。

端攻めも有力で、▲1六歩→▲1五歩と端から攻めると、相手が受けにくい展開になります。

さらに、局面が進むにつれて桂馬や角を活用し、相手の金銀を引き剥がす手順が重要です。

相矢倉戦では、持久戦に強い忍耐力と正確な読みが求められるでしょう。

矢倉囲いは攻めるときも「厚み」を活かすのが基本です。

棒銀で玉頭を突破するもよし、中央突破や端攻めで揺さぶるもよし。相手の守りが整う前にリードを奪うのが上達のコツです。

将棋の矢倉囲いの崩し方と対策

矢倉囲いは非常に堅い守りを持つ囲いですが、無敵ではありません。

実際、現代将棋では矢倉を急戦で崩す定跡が多数生まれています。

矢倉の弱点を知り、正しいタイミングで攻めることができれば、強固に見える矢倉も崩すことが可能です。

この章では、矢倉囲いの崩し方の基本や端攻め、中央突破、急戦策、さらに実戦譜に学ぶ崩し方まで詳しく解説します。

矢倉囲いを崩す基本の考え方

矢倉囲いは中央の厚みが強い反面、玉頭の歩(7筋)や端(1筋)が比較的弱いのが特徴です。

そのため、崩し方の基本は 「玉頭を圧迫する」 か、 「端攻めで崩す」 の二択になります。

玉頭への攻めでは、銀交換や角の利きを活用し、中央にプレッシャーをかけつつ歩を突き捨てていきます。

一方で、端攻めは矢倉の構造上、玉の守りから遠いため対応が遅れやすいという弱点を突けます。

重要なのは、どちらかに的を絞り、攻め筋を途中で変えないことです。

攻めが分散すると、堅い矢倉を崩しきれずに逆襲されてしまうので注意しましょう。

端攻め・中央突破・角交換で崩す方法

矢倉囲いを崩す具体的な手筋としては、以下の3つが有効です。

◆端攻め

矢倉の玉は端に寄っているため、端(1筋や9筋)は玉頭に近くなりがちです。

特に先手の場合、▲1六歩→▲1五歩と端歩を突き捨て、香車や桂馬を投入して突破を図るのが有力です。

端攻めは決まると非常に効果的ですが、玉側の守りが薄くなるリスクもあるのでタイミングが重要です。

◆中央突破

銀交換を行い、中央の歩を突き捨てて玉頭にプレッシャーをかける手筋も有力です。

特に棒銀戦法や早繰り銀では、この中央突破が決まりやすいでしょう。

玉頭の歩が無理に受けられると相手の形が崩れ、その隙に攻め込みやすくなります。

◆角交換

矢倉では角の利きが比較的弱点になります。

序盤に角交換をして相手の守りを乱し、角を打ち込むスペースを作るのも有効です。

角の打ち込みは矢倉の弱点を突く強力な一手になることがあります。

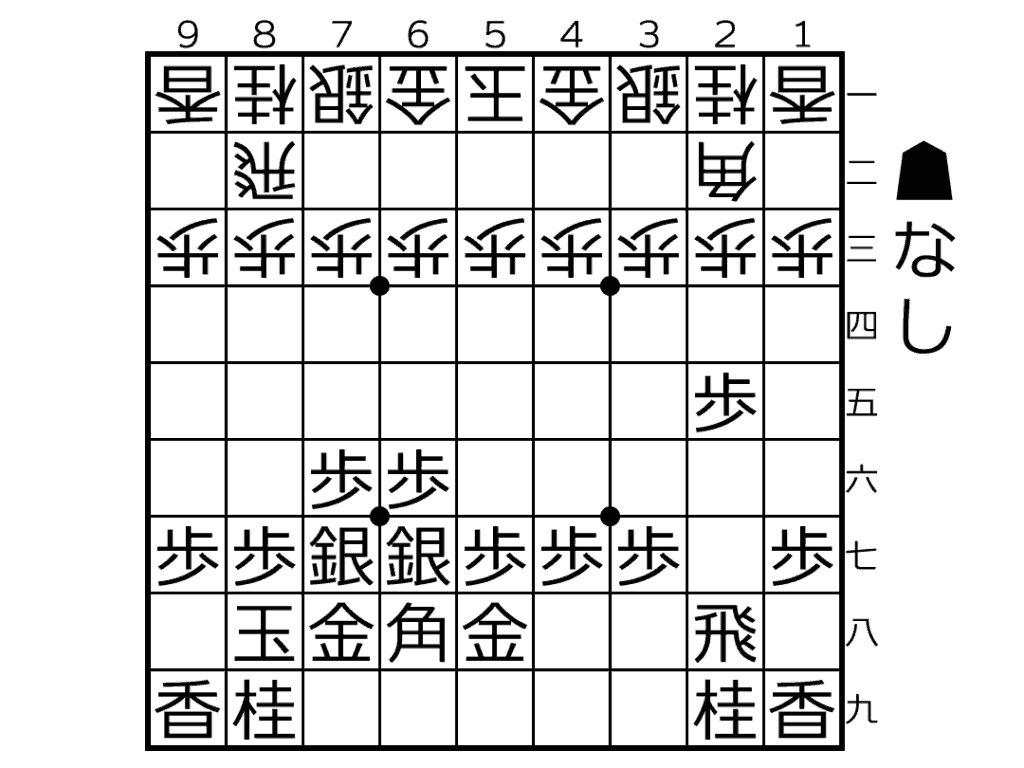

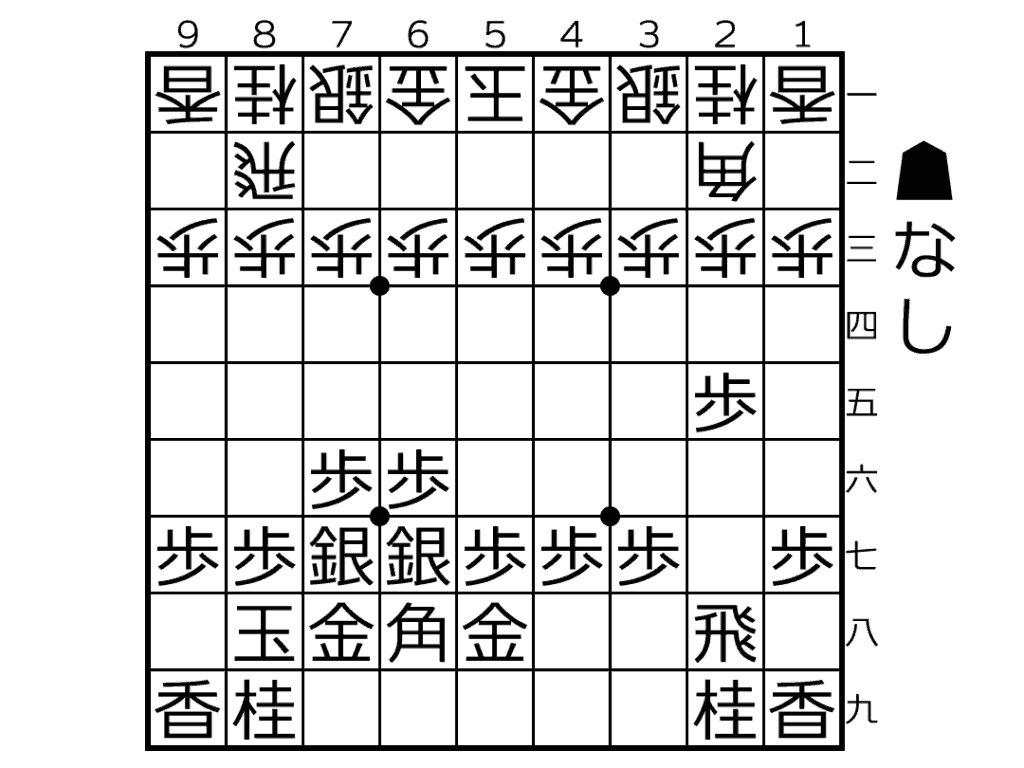

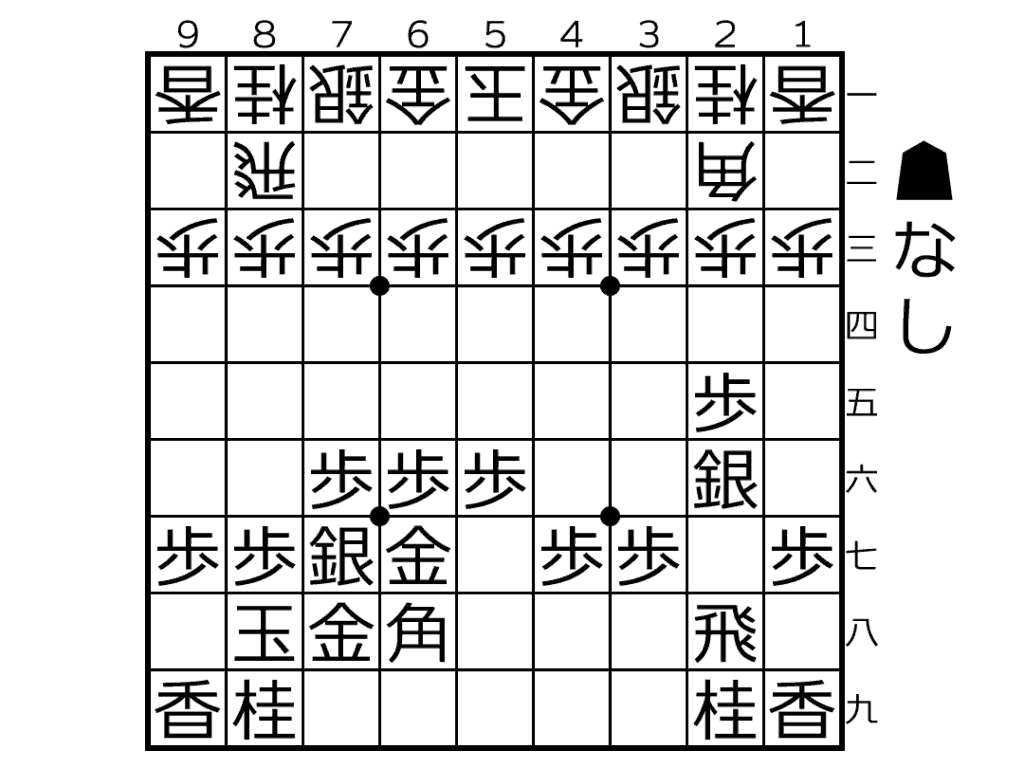

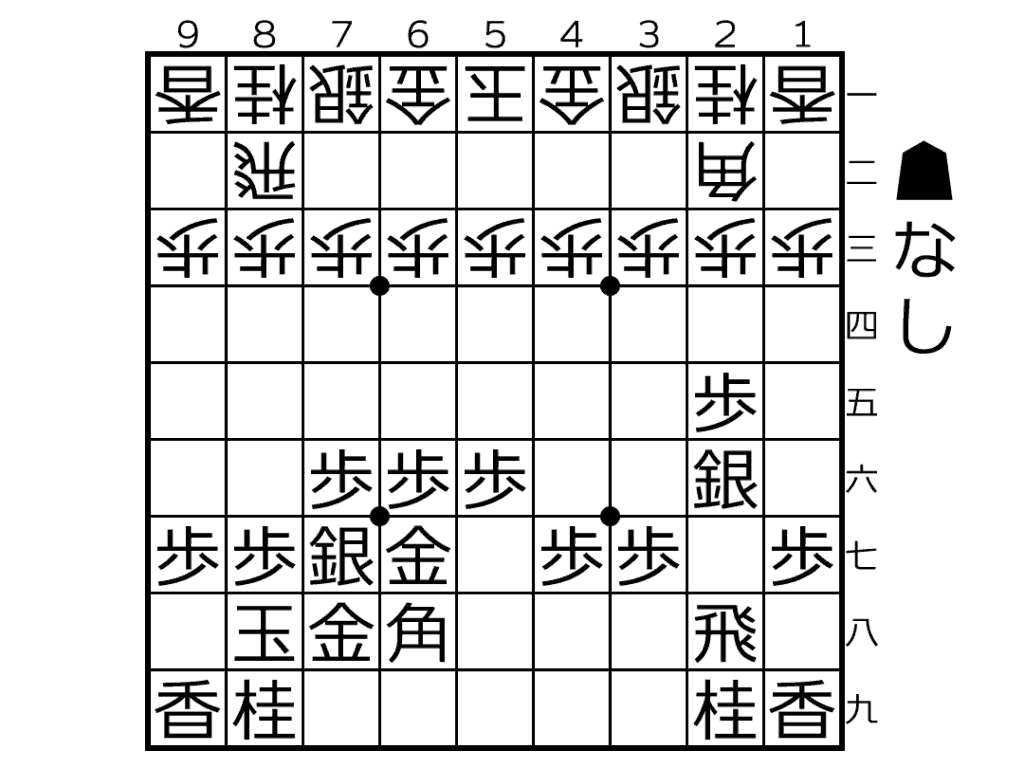

プロの対局に見る矢倉の崩し方

プロの実戦でも、矢倉の崩し方はさまざまに研究されています。

代表的なのが、急戦矢倉と呼ばれる現代定跡です。

急戦矢倉では、相手が矢倉に組み上げる前に早繰り銀や棒銀で圧力をかけ、守りが薄い段階で中央突破を狙います。

例えば以下のような流れです。

▲7六歩 △8四歩

▲6八銀 △8五歩

▲7七銀 △3四歩

▲7五歩 △8六歩

▲同歩 △同飛

▲7四歩

7四歩で歩を突き捨て、玉頭を圧迫します。

相手の応手次第では、一気に銀を打ち込んで攻めるチャンスが生まれます。

こうした急戦策は、矢倉に慣れていない相手には特に有効です。

持久戦を嫌う現代将棋の潮流にも合っており、実戦での採用例も豊富にあります。

矢倉囲いを崩すには、正しい攻め筋を理解し、タイミングを見極めることが重要です。

攻めが決まれば強固な矢倉も崩れ、主導権を握ることができるでしょう。

将棋の矢倉囲いと他の囲いの比較

矢倉囲いは、居飛車戦法の代表的な囲いとして長い歴史を持ちますが、それだけにさまざまな囲いと比較されることも多いです。

戦法や局面によって、矢倉よりも他の囲いの方が適している場合もあります。

この章では、矢倉囲いと現代的なエルモ囲い、堅牢な穴熊、そして現代将棋での立ち位置について、特徴を比べながら見ていきます。

矢倉囲いとエルモ囲いの違い

まず比較されるのが、近年登場したエルモ囲いです。

エルモ囲いは短手数で完成し、急戦に対応しやすいのが特徴です。

矢倉よりも中央の厚みはやや劣りますが、バランスが良く、現代将棋のスピード感に合った囲いといえるでしょう。

一方、矢倉囲いは組み上げるのに時間がかかりますが、そのぶん中央の防御力が高く、持久戦に強いのが魅力です。

じっくり構えて戦いたい人には矢倉が、素早く形を決めて柔軟に戦いたい人にはエルモが向いているといえるでしょう。

| 囲い | 完成までの手数 | 守りの堅さ | 向いている戦型 |

| 矢倉 | 多い(約10手) | 堅い | 持久戦 |

| エルモ | 少ない(約7手) | 中堅 | 急戦・早指し |

矢倉囲いと穴熊の違い

もうひとつよく比較されるのが、穴熊です。

穴熊は玉を隅に潜り込ませて金銀で徹底的に固める囲いで、守備力は全囲いの中でも最強クラスです。

ただし、玉が遠すぎて攻めとの連携が遅れる場合もあります。

矢倉は玉を中央寄りに置くため、守りながらも攻めやすい位置にあり、戦いの幅が広がります。

守りを重視するなら穴熊、バランスを重視するなら矢倉という選択になります。

| 囲い | 守りの強さ | 攻めやすさ | 持久戦向き度 |

| 矢倉 | 高い | 高い | ◎ |

| 穴熊 | 最強 | 低め | ◎ |

現代将棋における矢倉囲いの立ち位置

矢倉囲いは、昭和から平成にかけてのプロ将棋で最も指された囲いでしたが、近年では急戦策やAI研究の進化により、採用率が減っています。

それでも、中央から厚みを活かして戦う持久戦の基本形として、今なお健在です。

特にアマチュアや学習者にとっては、居飛車戦法の基礎を学ぶうえで非常に有効な囲いであり、棒銀戦法や相矢倉など、多くの定跡の出発点になります。

初心者から中級者のうちは、まず矢倉の形を覚えることで、将棋の「厚みの作り方」を身につけられるでしょう。

矢倉囲いは、持久戦が好きな人にとっては今も最高の選択肢です。

他の囲いと比較することで、それぞれの特徴を理解し、戦い方に合わせて選べるようになると、将棋がさらに楽しくなるでしょう。

まとめ|将棋の矢倉囲いをマスターして強い将棋を指そう

矢倉囲いは、将棋の歴史において長きにわたり「居飛車の理想形」とされてきた名囲いです。

その堅さと中央の厚み、そして持久戦での安定感は、現代の急戦志向の流れの中でもなお魅力的であり、将棋を学ぶうえで避けて通れない基礎でもあります。

この記事では、矢倉囲いの意味や特徴から組み方、戦法、攻め方、崩し方、他の囲いとの比較まで解説してきました。

このまとめでは、矢倉囲いをマスターするためのポイントを整理して、あなたが次の対局からすぐ実践できるようにサポートします。

矢倉囲いを学ぶメリット

矢倉囲いを覚えることで、まず将棋の基礎である「厚みの作り方」が身につきます。

矢倉は金銀の配置が理想的で、どこから攻められても耐えやすい構造になっているため、安心して攻めの形を作れるのが大きな強みです。

また、矢倉は変化形が豊富なので、金矢倉、銀矢倉、菊水矢倉といった発展形や、急戦矢倉、相矢倉戦など局面に応じた多様な戦い方が選べます。

この応用力こそ、矢倉が長年愛されている理由といえるでしょう。

矢倉に合う戦い方を知る

矢倉は持久戦に向いています。

序盤からじっくり形を整え、相手の動きを見ながら玉頭攻めや中央突破、端攻めなどを織り交ぜて攻めるのが基本です。

棒銀戦法を合わせれば、矢倉特有の厚みを活かしながら積極的に攻めることも可能です。

さらに、相手が矢倉を組んできた場合は相矢倉戦となり、持久戦の技術が問われます。

忍耐強く手を重ね、少しずつ形勢を良くしていく感覚を養えるのも矢倉の魅力です。

弱点と対策を覚える

堅い矢倉にも弱点があります。特に、玉頭や端は相手に狙われやすいポイントです。崩し方として急戦策や端攻めが有効とされており、プロの世界でも研究されています。自分が矢倉を組む場合は、相手が狙ってくるこれらの攻めに備えて、受け方やカウンターのタイミングも意識しておくとより強固になります。

練習のすすめ

矢倉をマスターするには、形を覚えるだけでなく、実戦で何度も組んで感覚を磨くのが一番の近道です。

定跡書や動画、プロ棋士の実戦譜などを参考にして、基本手順や攻め筋、守りの受け方を学びましょう。

特に、以下の練習テーマは効果的です。

- 矢倉の基本形を素早く組む練習

- 棒銀戦法の攻め筋をマスターする

- 相矢倉戦での駆け引きを体験する

- 端攻めの受け方やタイミングを覚える

これらを意識することで、矢倉の実戦力が着実に上がります。

◆最後に

矢倉囲いは、将棋の奥深さを教えてくれる名囲いです。

堅く、美しく、戦いの基盤となるその形を覚えることで、あなたの将棋は一段階レベルアップするでしょう。

まずは基本の金矢倉から始め、相手や局面に応じて変化をつけられるようになると、戦いの幅が一気に広がります。

ぜひこの記事を参考に、矢倉囲いをあなたの武器のひとつにして、将棋の楽しさをさらに感じてください。

将棋の右玉とは?囲い・特徴・組み方・対策・糸谷流まで徹底解説

将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド

将棋の舟囲いとは?作り方・攻め方・他の囲いとの違いを徹底解説!