将棋において「囲い」は、自陣の王様を安全に守るための要となる戦術です。

その中でも「舟囲い(ふながこい)」は、シンプルな形とスピード感のある駒組みで、特に初心者や急戦志向のプレイヤーに人気のある囲いです。

舟囲いは序盤で素早く完成するという強みを持ちながらも、美濃囲いやエルモ囲いと比べて「弱点も多いのでは?」といった疑問もささやかれています。

この記事では、舟囲いの作り方から実戦での攻め方・崩し方、さらにはその後の発展形まで詳しく解説していきます。

美濃囲いやエルモ囲いとの比較を通して、舟囲いの立ち位置を明確にし、戦法選びの一助となる情報をお届けします。

急戦に強い囲いを探している方や、囲いの基本を学びたい将棋初心者の方にとって、きっと役立つ内容です。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋の舟囲いとは?特徴と名前の意味・由来

舟囲いは、舟のような形をした囲いで、主に居飛車の急戦に使われる守備陣形です。

名前の由来や特徴を知ることで、なぜ多くの戦法で採用されるのかが見えてきます。

まずは舟囲いの基本的な形と意味から確認してみましょう。

舟囲いの「読み方」と由来|なぜ舟と呼ばれる?

「舟囲い(ふながこい)」は、王将を守る基本的な囲いの1つで、その名前は見た目の形状に由来しています。

舟囲いは、左から金・銀・玉と並べる構造が舟のような横並びの形に見えることから「舟」と名づけられました。

囲いの名称にはその形状や由来が反映されていることが多く、美濃囲いや矢倉などと並んで、この舟囲いもその代表例と言えます。

初級者向けの将棋解説書や動画でも頻繁に紹介されることが多く、「まずは舟囲いを覚えよう」と勧められることも多い囲いです。

舟囲いの構造と強み|囲いの中で最も手軽?

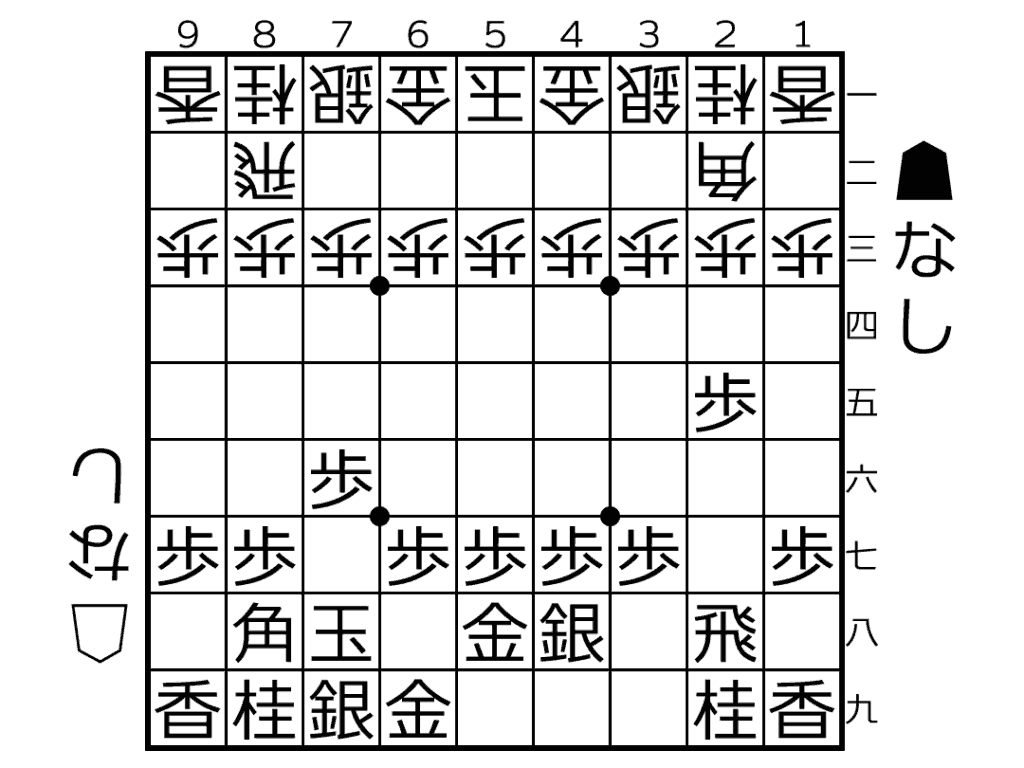

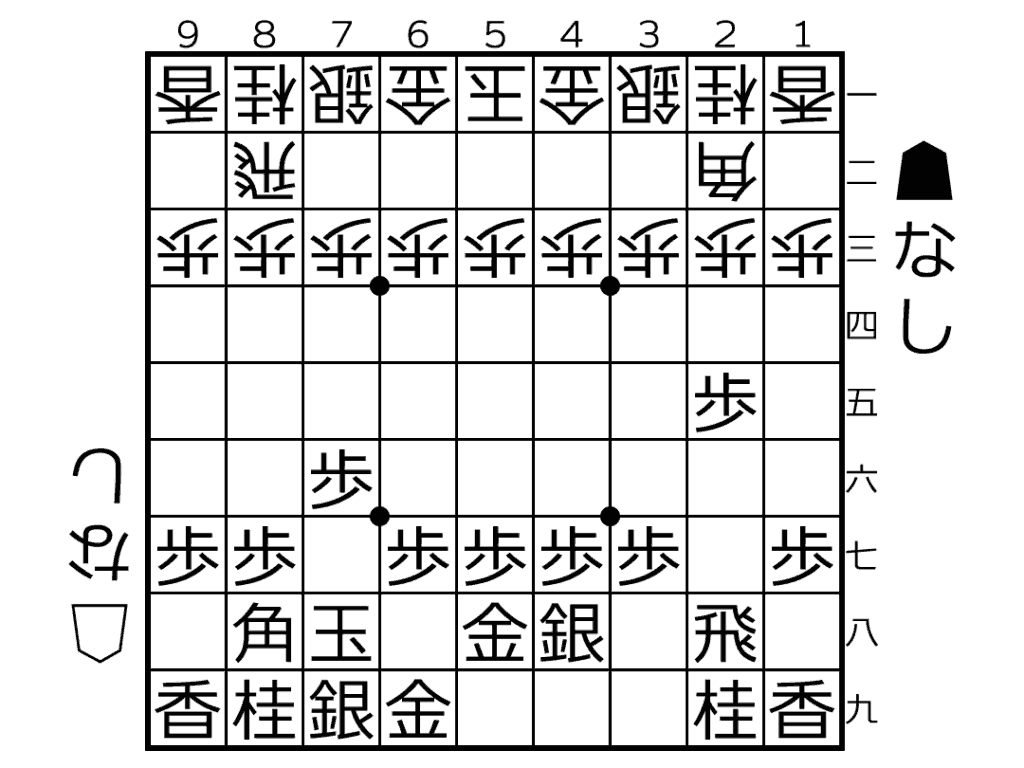

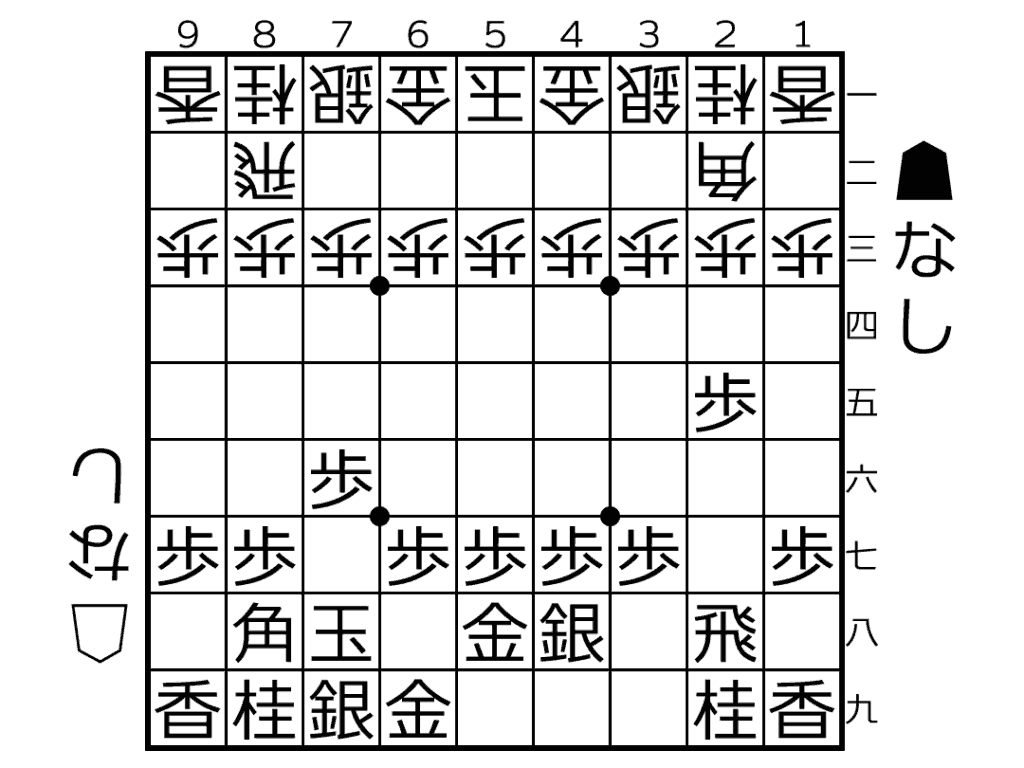

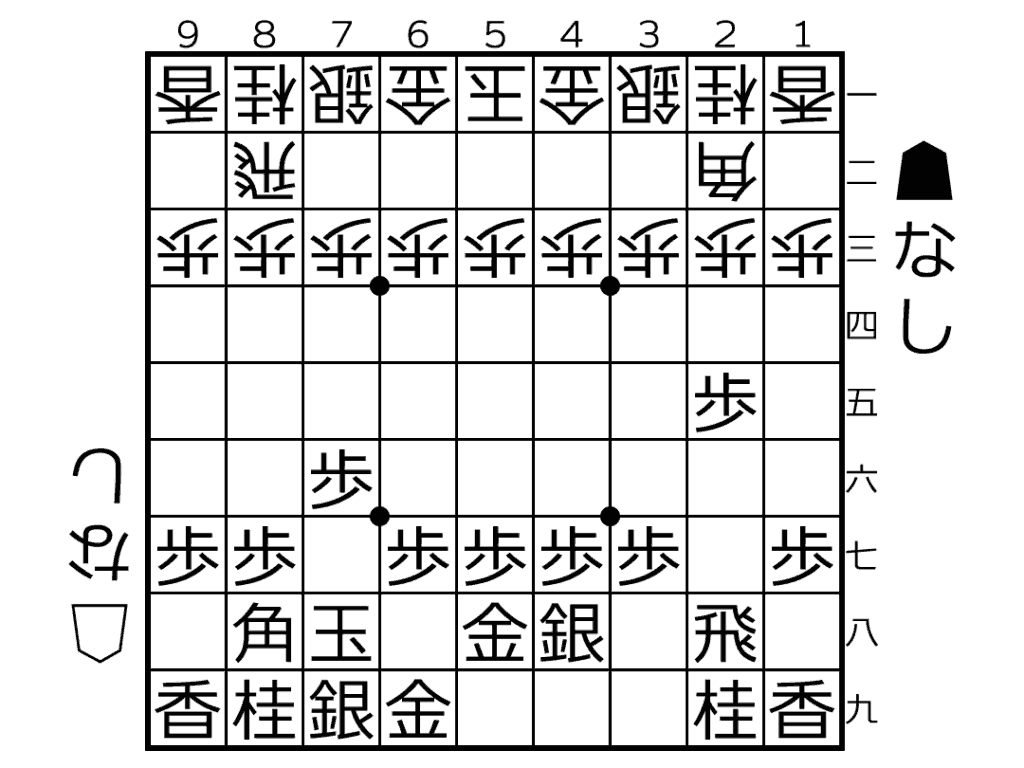

舟囲いの基本構造は以下の通りです。

| 位置 | 駒の配置 |

| 1段目 | 金(5九)、銀(6九)、玉(7八) |

| 2段目 | 5八金、4八銀 |

このように、玉を7八に置き、さらに右に金銀を置くという非常にシンプルな配置です。

この並びが「舟」の形に見えることが名前の由来にもなっています。

舟囲いの最大の特徴は少ない手数で完成することです。

わずか数手で形が整うため、急戦志向のプレイヤーや、初心者が囲いの基礎を学ぶには最適な囲いと言えるでしょう。

◆強みのまとめ

- 完成が早く、相手よりも先に攻撃に移れる

- 駒が中央にも応用しやすく、攻守のバランスが良い

- 駒の配置がわかりやすく覚えやすい

ただし、この後述べるように舟囲いにはいくつかの弱点も存在します。

特に「美濃囲い」や「エルモ囲い」などと比べると耐久力に課題があるため、囲いの理解を深めておくことが大切です。

舟囲いが使われる戦法と戦型の特徴とは?

舟囲いは、特に「急戦型」の戦法と相性が良く、早い段階で戦いに持ち込みたい場合に重宝されます。

代表的な舟囲いが使われる場面は以下の通りです。

振り飛車との相性はあまり良くなく、舟囲いは基本的に居飛車で使われる囲いです。

中でも「棒銀戦法」などと組み合わせることで、早い段階から相手の陣地に圧をかけることができ、攻撃的な将棋を展開したいプレイヤーにとって強力な武器になります。

また、「舟囲いから矢倉へ発展する」といった中・終盤を意識した構築も可能で、使いこなせば柔軟な戦い方が可能です。

将棋の舟囲いの作り方|初心者でもわかる駒組み手順

舟囲いは、将棋の基本的な囲いのひとつで、シンプルな手順で素早く組めるのが特徴です。

初心者でも覚えやすく、攻めを重視した戦型との相性も抜群です。

ここでは、具体的な駒組みの流れをわかりやすく解説します。

舟囲いの作り方|何手で完成する?

舟囲いの魅力の一つは、その完成までのスピードの速さです。

以下に、舟囲いを完成させる基本的な手順を示します。

◆居飛車側の舟囲い 駒組み例(先手)

- ▲7六歩

- ▲4八銀

- ▲5八金

- ▲6八玉

- ▲7八玉

このように、わずか5〜6手程度で舟囲いの基本形が完成します。

駒の配置は以下のようになります。

| 位置 | 駒の配置(囲い完成時) |

| 5八 | 金 |

| 4八 | 銀 |

| 7八 | 玉 |

完成後も角を引く・歩を突くなど、すぐに攻めの準備に移れる点が舟囲いの魅力です。

急戦に向く囲いとしての利点とは?

舟囲いは守りを固めつつ攻めを早く展開したいときに重宝される囲いです。

以下のような理由から急戦に向いています。

- 必要な駒の移動が少なく、囲いが早期に完成する

- 金・銀が中央寄りに配置され、攻撃にも使いやすい

- 王将の位置が中央寄りで逃げやすく、柔軟な応用が利く

ただし、防御力は他の囲い(美濃囲いや矢倉など)と比べると低いため、短期決戦向けであることは意識する必要があります。

棒銀との相性と戦法の組み合わせ方

棒銀戦法は、右銀を早めに進出させて敵陣に突撃する戦法ですが、この戦法と舟囲いの相性は抜群です。

棒銀においては、自玉の囲いを最低限で済ませてすぐに攻撃へ移ることが求められます。

その点、舟囲いは少ない手数で完成するため、棒銀にぴったりな囲いなのです。

◆舟囲い+棒銀の組み合わせ例

- ▲5八金~▲7八玉:舟囲い

- ▲2六銀~▲2五銀:攻めの銀

- 相手の陣形が整う前に端攻めまたは銀交換を狙う

このように、速攻型の構成において舟囲いは攻守のバランスをとりながら、開戦に移行できる囲いとして活用されています。

将棋の舟囲いの発展とその後の展開

舟囲いはシンプルで手軽に構築できる囲いですが、そのままでは終盤まで通用する防御力はありません。

そのため、舟囲いを基盤にした発展形や、崩された後の玉の動かし方を理解することが重要です。

舟囲いからの発展形とそのメリット

舟囲いの特徴は、発展型への柔軟性です。

状況に応じて、より堅固な囲いへと変化させることで、戦局を有利に運ぶことができます。

◆舟囲いの代表的な発展形

| 発展形 | 特徴とメリット |

| 銀冠 | 銀を上部に繰り出して強化し、玉の逃げ道を確保 |

| 左美濃囲い | 振り飛車に転換する場合の有効な囲い、舟囲いから移行可能 |

| エルモ囲い | 金銀をコンパクトに配置する現代型の囲い、舟囲いの応用形として急戦にも対応可能 |

発展形をうまく選択できれば、舟囲いのスピードと柔軟性を維持しながら、より深い中盤戦にも対応できます。

舟囲いのその後|崩された後の玉の逃げ道

舟囲いは急戦に特化しているため、防御力はやや脆弱です。

対戦相手が強引な攻めを仕掛けてきた場合、早い段階で囲いが崩れるリスクもあります。

そのため、舟囲いが崩された後の玉の逃げ方(早逃げルート)を意識しておくと終盤でも生き残りやすくなります。

◆舟囲い崩壊後の玉の逃げ方

- ▲7七玉 → ▲8八玉 → ▲9九玉(端に逃げる)

- 中央突破された場合は、逆サイドの金・銀を使って玉を上部に逃す

- 相手が駒不足で一気に詰ます形でなければ、粘り強く指すことが重要

囲いが崩れても、玉が逃げ切れる構造をあらかじめ考えておくことで、一発勝負になりがちな急戦の中で生存率を高められます。

舟囲いを使った中盤・終盤の戦い方

舟囲いは序盤の駒組みを省略して早く中盤に入れる囲いです。

では、その後の戦い方はどうなるのでしょうか?

◆中盤での舟囲い戦法

- 棒銀や右四間飛車と連携し、早めの攻めを仕掛ける

- 敵陣に駒が集中したとき、舟囲いの金銀を使って防御より攻撃を重視

- 相手の囲いが矢倉や穴熊の場合は、速攻型で差をつける

◆終盤での舟囲いの注意点

- 玉が中央に近く詰まされやすいため、受けの手に気を配る

- 敵玉に詰めろをかけつつ、自玉を安全な位置へ移動

- 「自玉は安全か?」を常に確認しながら攻めを続ける

舟囲いは、攻めることを前提とした囲いです。

そのため、防御を重視するよりも、相手の囲いが整う前に決着をつける意識が重要です。

将棋の舟囲いと他の囲いの比較|美濃囲いやエルモ囲いとの違い

舟囲いは急戦向けのシンプルな囲いですが、他の代表的な囲いと比較することで、その特徴や向き不向きがより明確になります。

ここでは「美濃囲い」「エルモ囲い」との違いに注目し、囲いの選び方について解説します。

舟囲い vs 美濃囲い|構造と使い道の違い

舟囲いは美濃囲いに比べて防御面では劣りますが、速攻性と柔軟性に優れているのが大きな利点です。

一方、美濃囲いは振り飛車戦法において高い安定感を持ち、持久戦に向いています。

舟囲いは「短期決戦向き」、美濃囲いは「長期戦向き」と覚えると選びやすいでしょう。

舟囲い vs エルモ囲い|急戦・持久戦での強み比較

エルモ囲いは居飛車急戦の新定番とも言える存在で、舟囲いと同じくスピード感ある戦いに対応しています。

| 囲い名 | 玉の位置 | 金銀の配置バランス | 推奨される戦法 |

| 舟囲い | 左より(7八) | コンパクト | 棒銀・急戦 |

| エルモ囲い | 左寄り(7八) | 防御と攻撃の両立 | 横歩取り・早繰銀 |

エルモ囲いは舟囲いよりも玉の守備範囲が広く、攻守のバランスが取れた構造です。

そのため、「舟囲いでは少し不安」という局面では、エルモ囲いを検討する価値があります。

舟囲いが選ばれる戦法とその理由

舟囲いが選ばれる主な理由は、構築の早さと攻撃への転換のしやすさにあります。

◆舟囲いと相性の良い戦法

- 棒銀戦法(右銀を繰り出し、舟囲いで守備を固めつつ攻める)

- 早繰り銀(攻撃準備を素早く整え、舟囲いで最小限の防御)

- 右四間飛車(舟囲いの構造を活かして玉を素早く囲い、右から攻める)

これらの戦法においては、舟囲いの「最低限の囲い」的な性質が非常に活きます。

守りよりも攻めに比重を置きたい場合に、舟囲いは最適な選択肢となります。

将棋の舟囲いを使いこなすための練習法と参考教材

舟囲いは構築が簡単で覚えやすい反面、攻めとの連携や崩しへの対応力が求められます。

このセクションでは、舟囲いを実戦で活かすための練習方法や、理解を深めるための書籍・動画教材を紹介します。

初心者向けの舟囲い練習方法

舟囲いを効果的に使いこなすには、「定型を覚えるだけでなく、実戦の中で体感する」ことが重要です。

以下のような練習法がおすすめです。

- 定跡形を何度も再現する

→ 初手から舟囲いを構築する過程を繰り返し練習しましょう。 - 攻めと連携した形を作る練習

→ 棒銀や早繰銀など、舟囲いと相性の良い戦法とセットで学ぶと理解が深まります。 - 詰まされたパターンを振り返る

→ 舟囲いが崩れた時の局面を記録し、どこで弱点を突かれたか確認しましょう。

また、将棋ウォーズや将棋クエストといった無料のアプリで実際に舟囲いを使って対局することで、リアルな感覚を養えます。

舟囲いの戦法が学べるおすすめ書籍・動画

実際に舟囲いを使いこなしているプロ棋士の解説は、実力向上に直結します。

ここでは特におすすめの教材を紹介します。

◆書籍

「とりあえず急戦」

「将棋囲い事典100+」

◆動画

- YouTube「将棋放浪記」

→ 急戦対策や舟囲いの解説が分かりやすく、実戦感覚を掴むのに適しています。 - YouTube「元奨励会員アユムの将棋実況」

→ 実際の対局の中で舟囲いをどう活かすかが学べます。

実戦で舟囲いを使いこなすコツ

舟囲いを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- 囲いにこだわりすぎない

→ 舟囲いは「最終形」ではなく、あくまで通過点。攻めの準備が整えば、囲いを完成させずに攻めても問題ありません。 - 右銀を素早く活用する

→ 棒銀や早繰銀との連携が重要。舟囲いは玉を守るというより、攻めの起点を早く作るための形と捉えましょう。 - 玉の逃げ道を確保しておく

→ 守りが薄い分、逆襲された際の「早逃げルート」を常に意識しておくことが大切です。

このような点に注意することで、舟囲いは非常に実戦的な囲いとなります。

まとめ|舟囲いは攻めのための柔軟な囲い

舟囲いは「簡単に組めてすぐ攻めに転じられる」ことが最大の魅力です。

防御力では他の囲いに劣るものの、急戦や棒銀などの攻撃的な戦法との相性が非常によく、戦いを有利に運ぶ武器になります。

以下に舟囲いの特徴をまとめます。

| 項目 | 内容 |

| 向いている戦法 | 棒銀、早繰銀、右四間飛車など |

| 強み | 構築が早い/攻めに転じやすい/初心者でも覚えやすい |

| 弱み | 守備力がやや低く、持久戦では不利なこともある |

| 派生 | エルモ囲い、美濃囲いへの発展や組み替えも可能 |

初心者でも扱いやすく、攻め重視の将棋をしたい方にはぴったりの囲いです。

実戦で何度も試し、自分なりの舟囲い活用法を身につけていきましょう。

まとめ|将棋の舟囲いは攻撃的な囲いの代表格

舟囲いはそのシンプルな構造と組みやすさから、初心者にとって非常に扱いやすい囲いです。

防御に徹するというよりは、攻めの布石を早く築くことを目的とした囲いであり、急戦志向の戦法や棒銀との相性が抜群です。

ただし、守備力は高くないため、玉の逃げ道の確保や早い段階での攻め筋の構築が求められます。

相手の囲いが穴熊など強固な場合には、舟囲いの限界も理解しておくことが重要です。

以下、舟囲いの特徴を簡潔に振り返ります:

| 特徴 | 内容 |

| 囲いの難易度 | 低め(初心者でも構築しやすい) |

| 相性の良い戦法 | 棒銀、早繰銀、右四間飛車など |

| メリット | 組むのが早い、攻めにすぐ移れる |

| デメリット | 守備力がやや弱く、持久戦に不向き |

| 派生可能形 | エルモ囲い、美濃囲いなどに移行可能 |

| 推奨する使い方 | 攻め急がずバランスを取り、玉の早逃げを意識した戦い方を心がける |

将棋の攻防の中で、舟囲いは「攻めを重視するプレイヤーにとってのスタート地点」となる形です。

定跡を学びつつ、実戦の中で舟囲いの使いどころを掴んでいくことが、上達の近道になるでしょう。

将棋の右玉とは?囲い・特徴・組み方・対策・糸谷流まで徹底解説 | 将棋ロード

将棋の居飛車におすすめの囲い一覧|特徴・組み方・選び方ガイド

将棋のエルモ囲い完全ガイド|組み方・メリット・崩し方まで解説

将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド