将棋の対局で欠かせない「囲い」は、王将(玉)を安全に守るための重要な守備陣形です。

その中でも「美濃囲い(みのがこい)」は、振り飛車戦法を使う上で基本かつ強力な囲いとして知られています。

特に初心者から中級者まで幅広い層に愛用されており、構造がシンプルながらも堅牢性が高く、バランスに優れた囲いです。

この記事では、美濃囲いの「由来」や「読み方」といった基本から、「作り方」「種類」「派生囲い」「攻め方」「その後の展開」までを丁寧に解説します。

さらに、「銀冠」や「穴熊」など他の囲いとの比較、「美濃囲いは弱いのか?」といった評価も取り上げ、囲いの実戦的な使いどころまで深掘りしていきます。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

美濃囲いとは?名前の由来と特徴・読み方

美濃囲いは、将棋における代表的な囲いのひとつで、特に振り飛車を指す際に頻繁に用いられます。

ここでは、美濃囲いの「意味」と「由来」、「読み方」、そしてその特徴について解説します。

美濃囲いの「読み方」は?なぜ“美濃”と呼ばれるのか

「美濃囲い」は「みのがこい」と読みます。

名前の由来には諸説ありますが、有力な説の一つは、岐阜県の美濃地方に由来するというものです。

かつてその地方の強豪が好んで用いていたことから、自然に「美濃囲い」と呼ばれるようになったとされます。

また、囲いの形が山のように連なって美しい形をしていることから「美濃(=美しい)」という意味合いが込められているという説もあります。

いずれにしても、日本の将棋文化と土地の名が融合した伝統ある名称です。

囲いの基本構造と特徴を初心者向けに解説

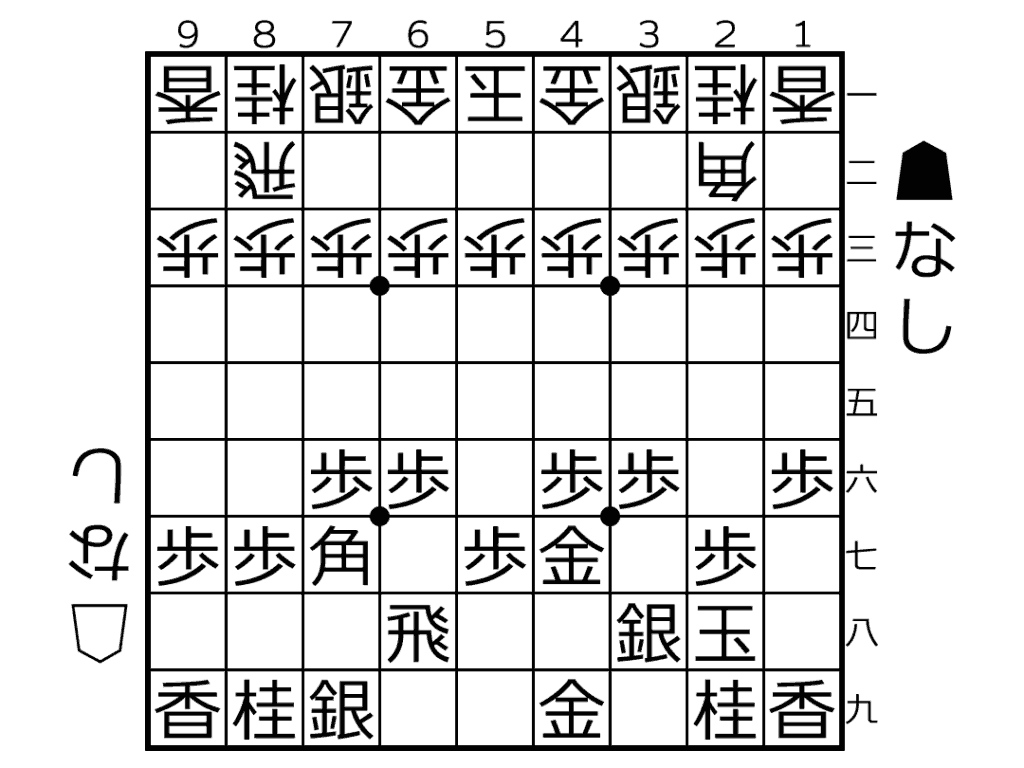

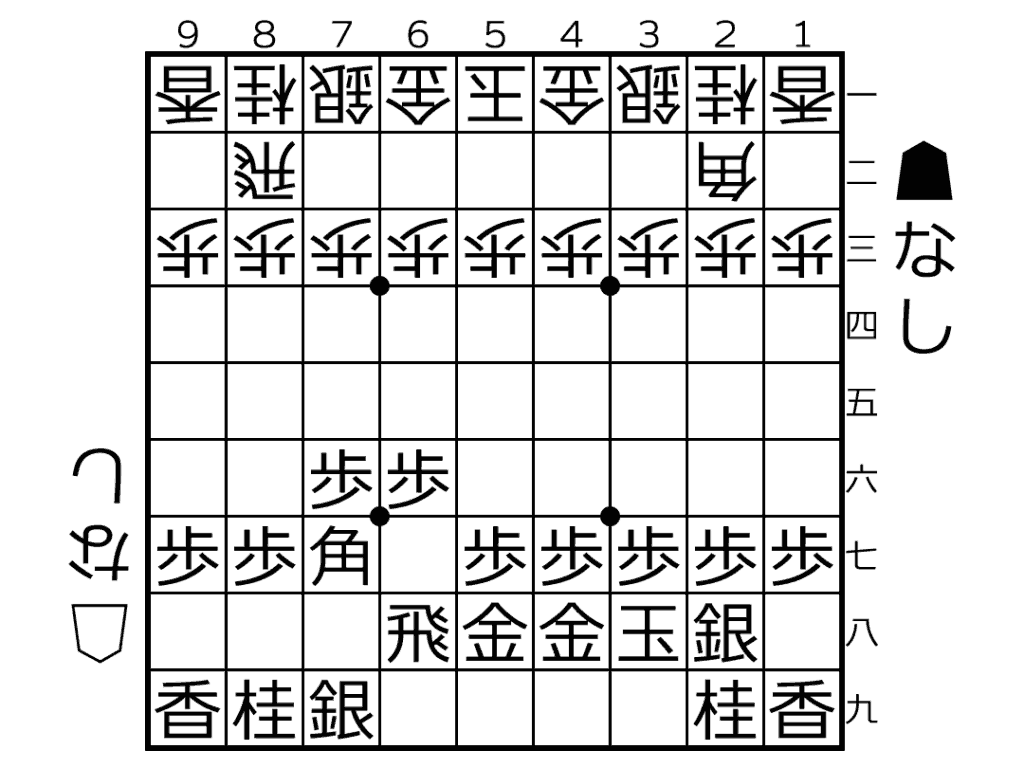

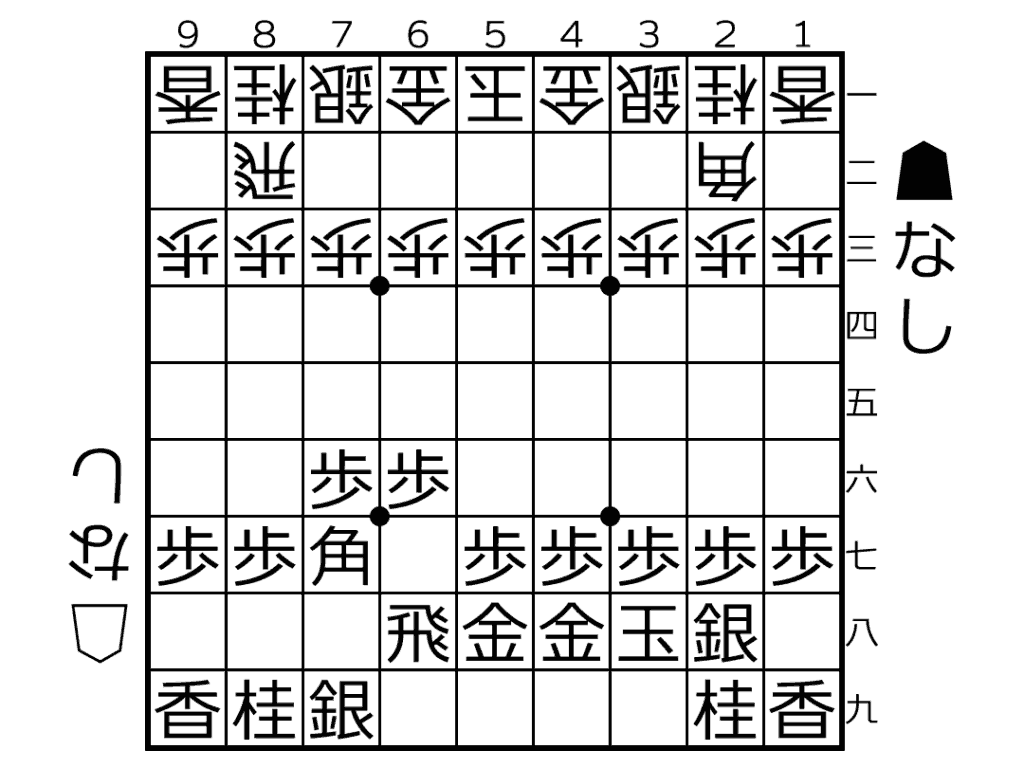

美濃囲いの基本的な構造は以下のようになります。

- 振り飛車にして玉を右側に囲う

- 金銀を近くに配して堅実に守る

- 横からの攻めに強く、玉が動きやすい

◆美濃囲いの構造(例)

| 駒種 | 配置位置(▲先手番の例) |

| 玉 | 2八 |

| 金 | 4九・5八 |

| 銀 | 3八 |

このように、金と銀が玉を囲い込むように配置され、側面からの攻撃に非常に強いのが特徴です。

特に角交換が起こった後の守備力に安定感があります。

なぜ美濃囲いは振り飛車で使われるのか

美濃囲いは特に「四間飛車」「三間飛車」「中飛車」など、飛車を左側に展開する振り飛車戦法と相性が良いです。

なぜなら、玉を右側に早めに移動させることで、飛車との位置関係を安全に保ちつつ、左翼での攻防に専念できる構造になるためです。

美濃囲いは「囲いやすさ」「堅さ」「攻めへの移行のしやすさ」の三拍子が揃った理想的な囲いといえるでしょう。

美濃囲いの作り方と基本の囲い方手順

美濃囲いは、そのシンプルな形と構築のしやすさから、初心者にも非常に人気があります。

特に振り飛車戦法と組み合わせる際には、序盤の早い段階で囲いを完成させることで安定した中盤に移行しやすくなります。

ここでは、美濃囲いの典型的な作り方をわかりやすく紹介します。

初心者でも組めるシンプルな作り方

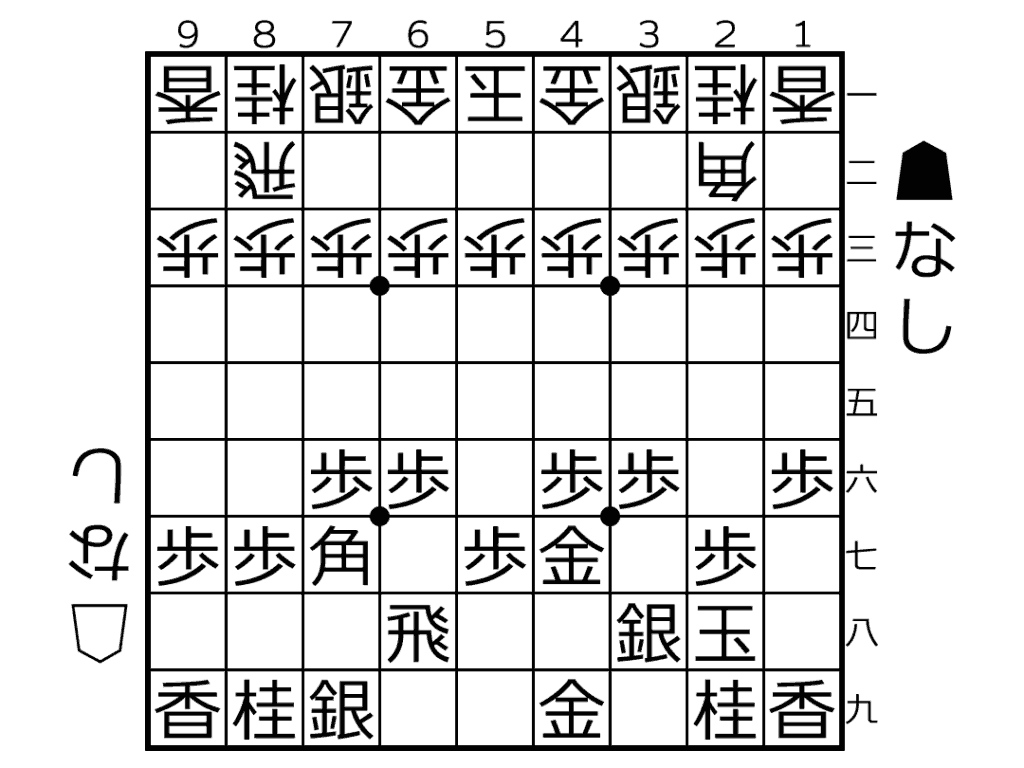

美濃囲いは以下のような手順で簡単に組むことができます(先手・四間飛車の場合)。

◆基本の美濃囲い 組み方の流れ(先手)

| 手順 | 指し手 | 意図 |

| 1 | ▲7六歩 | 四間飛車への布石(角の位置を空ける) |

| 2 | ▲6六歩 | 角道を止める |

| 3 | ▲4八玉 → ▲3八玉 → ▲2八玉 | 玉を囲いの定位置へ移動 |

| 4 | ▲3八銀 | 右銀を一つ上がる |

| 5 | ▲4九金 | 右金はそのまま動かず |

| 6 | ▲4八金左 | 左金を4八に上げ囲いを固くする |

この一連の手順を覚えておけば、どんな戦法でも応用できます。

代表的な手順と注意すべき駒組み

美濃囲いは組む順番を間違えると、途中で相手の攻撃にさらされてしまうことがあります。

以下の点に注意しましょう

- 金は玉より先に動かさない(囲いが弱くなる)

- 銀の位置を決めてから金を動かすと安定

- 玉の位置は最終的に「2八」に落ち着かせる

◆よくあるミス例

- 金を4八に早く上げすぎて角の打ち込みに弱くなる

- 玉を動かす前に飛車先を突いて攻撃されやすくなる

- 銀が6七に来る前に角道を開けて角交換を誘発される

このようなミスを避けるためにも、まずは「囲いを完成させる」ことを優先するのが基本です。

四間飛車+美濃囲いの典型例と狙い筋

振り飛車の代表格である「四間飛車」と美濃囲いはセットで覚えておきたい戦型です。

◆四間飛車+美濃囲いの組み合わせの強み

- 玉と飛車の距離が遠く、攻めと守りが分離される

- 飛車の利き筋を活かしやすく、攻撃の形が作りやすい

- 美濃囲いで右側の守備が硬く、カウンターにも強い

また、四間飛車から高美濃、銀冠と発展することで、相手の戦法に応じた柔軟な対応が可能になります。

図や動画などを活用し、実際に手を動かして組む練習をすることで、自然と美濃囲いの形が身につくでしょう。

美濃囲いの種類と発展形|派生囲い一覧

美濃囲いは単体でも強力な囲いですが、対局の展開や相手の戦型に応じて進化・発展させることができます。

これらの派生形は、囲いの「種類」として分類され、より堅く、または柔軟に対応できるよう設計されています。

ここでは、美濃囲いの代表的な派生形を一覧で紹介し、それぞれの特徴と使いどころを解説します。

美濃囲いの主要な派生囲い一覧

以下は、美濃囲いから発展する主な囲いとその特徴です。

| 囲いの名称 | 特徴 | 使う場面 |

| 高美濃囲い | 金を1段高く配置し、攻めに転じやすい | 早仕掛け・相手が居飛車 |

| 銀冠 | 高美濃にさらに銀を被せ、堅さUP | 相手の急戦に備える時 |

| 金無双 | 金を左右に並べ、バランスの良い形 | 手損を避けつつ守りたい局面 |

| 飛車美濃(左美濃) | 美濃囲いを左側で組む | 相振り飛車などの特殊形 |

| 舟囲い(未完成型) | 美濃囲いの途中形で柔軟性がある | 相手の出方を見て判断したいとき |

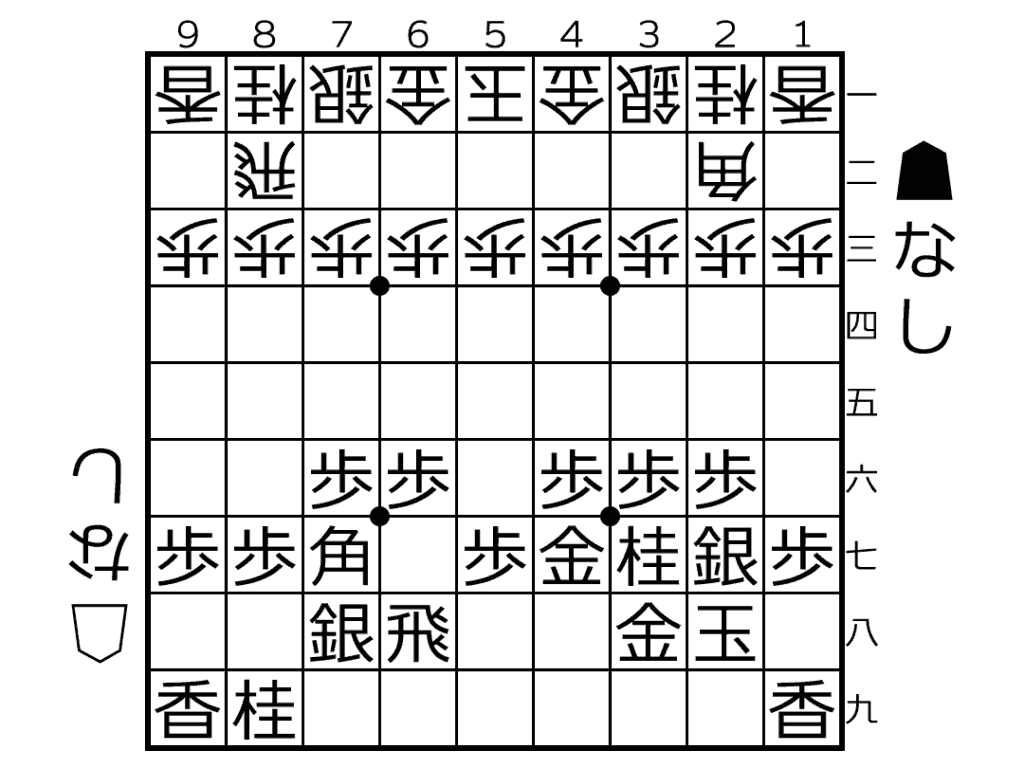

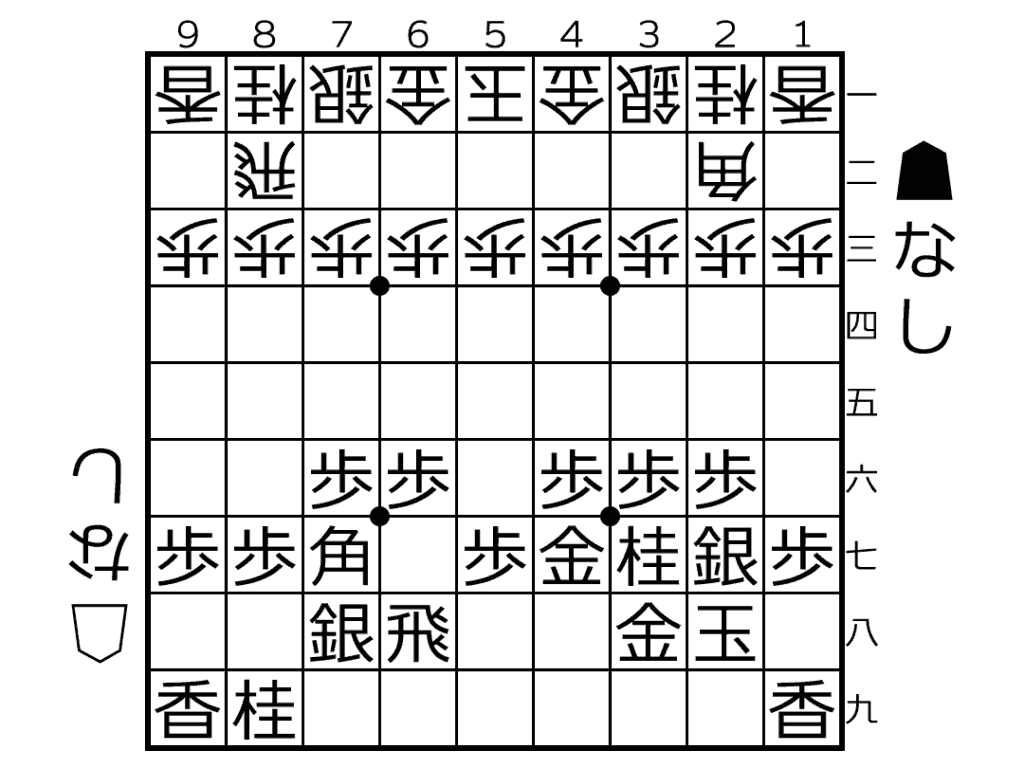

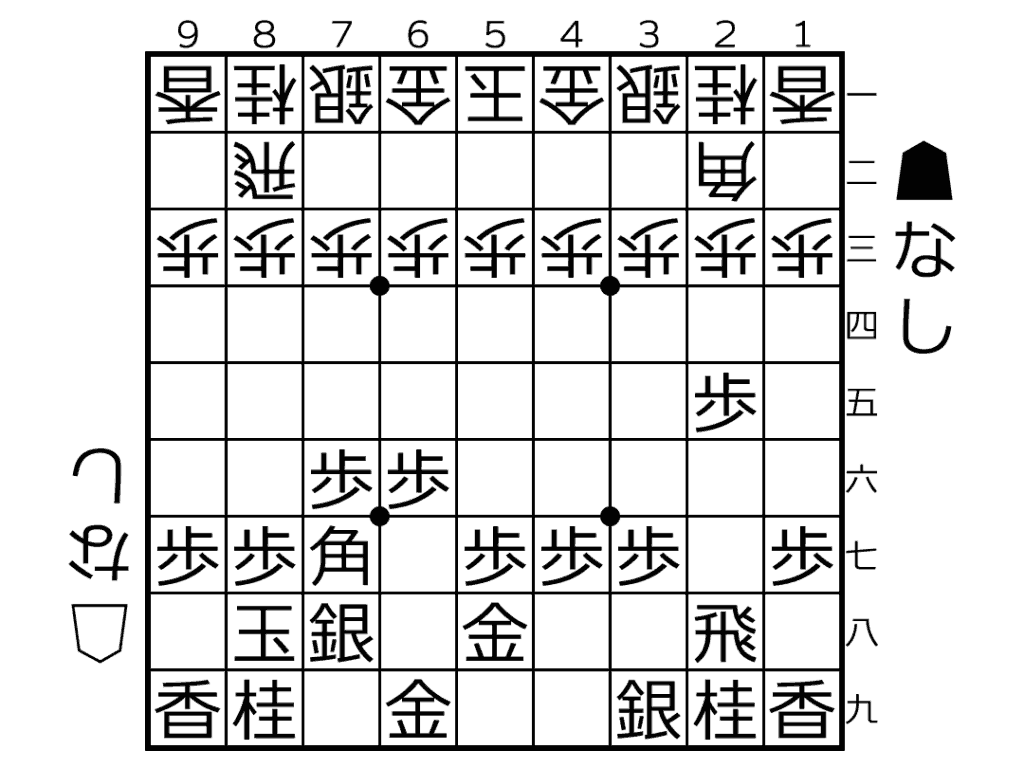

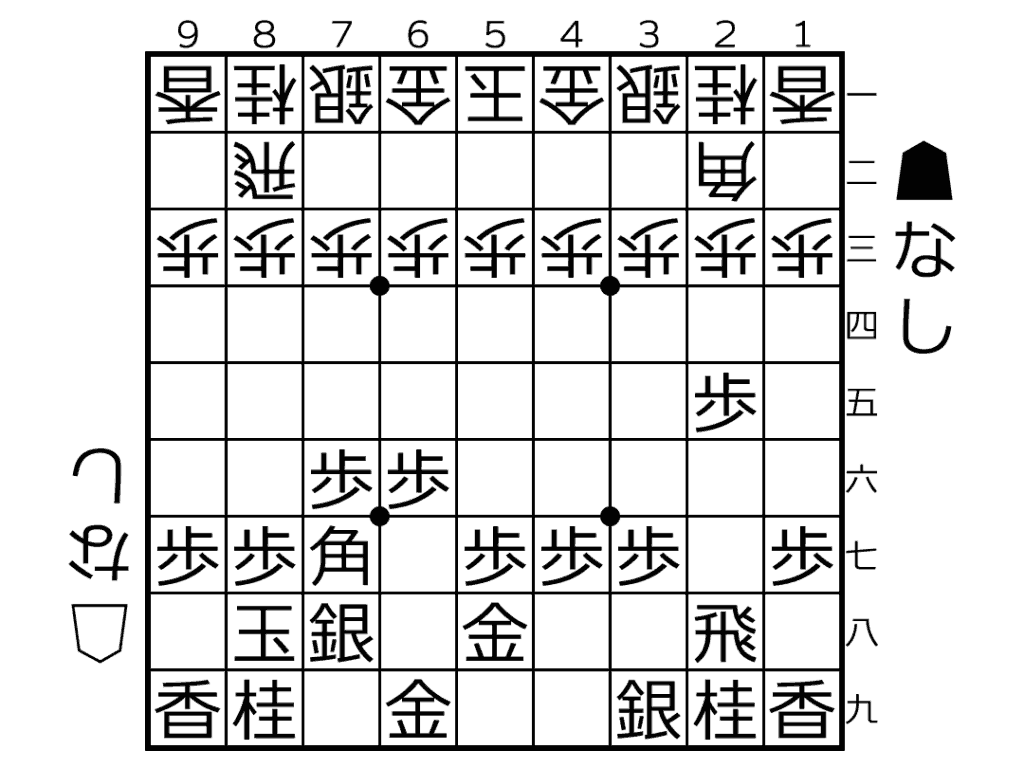

高美濃囲いとは?攻めと守りを両立した形

高美濃囲いは、美濃囲いから金を一段上げた形で、攻めと守りのバランスを強化した形です。

- 金を3七に配置(先手)し、桂馬を跳ねるスペースを確保

- 横からの攻めに加え、斜めからの攻めにも強くなる

- 飛車の利きを活かして速攻に対応できる

高美濃は、急戦に備える形として非常に有効です。

特に居飛車急戦との戦いでは高い防御力を発揮します。

銀冠とは?堅牢な美濃囲いの最終形

銀冠は、高美濃からさらに銀をかぶせることで、盤上で「冠(かんむり)」のような形を作る囲いです。

◆銀冠のメリット

- 玉の頭を銀で守るため、飛車交換後の攻めにも強い

- 相手が角交換型を狙ってきたときでも安定する

- 終盤まで形が崩れにくい

ただし、囲う手数が多くなるため、速攻には注意が必要です。

美濃囲いに慣れてきたら、銀冠への移行もぜひ覚えておきましょう。

金無双・左美濃などの変則派生形

その他にも、特殊な美濃囲いの派生形が存在します。

- 金無双:金2枚で玉を左から守る美しい形。序盤で手損せずに守りを固めたいときに有効。

- 左美濃(飛車美濃):通常とは逆の左で組む美濃囲い。相手が振り飛車などの対戦でよく用いられる。

囲いは「状況に応じて形を変える」ことが大切です。

美濃囲いを基礎として、発展形を組み合わせることで勝率が大きく変わってきます。

美濃囲いは弱い?評価と現代将棋での位置づけ

「美濃囲いは弱いのでは?」という声を耳にすることがあります。

確かにプロ棋士やAIによる現代将棋では、より堅牢な囲いが採用される場面も増えていますが、美濃囲いがすぐに時代遅れになるわけではありません。

むしろ、美濃囲いは今なおアマチュア・プロ問わず多くの棋士に支持される強力な囲いです。

ここでは、美濃囲いの強さ・弱さの観点から現代での位置づけを見ていきます。

美濃囲いが「弱い」と言われる理由とは?

一部では美濃囲いが「弱い」と表現される理由には以下のような背景があります。

- 終盤に玉の逃げ道が少ない:玉が隅に寄るため詰み筋に入りやすい

- 角交換後に弱点が露出しやすい:斜めからの攻めに対して脆くなることがある

- 相振り飛車では狙われやすい:同じ囲いを左右でぶつけるため差が出やすい

とはいえ、これは「適切に活用しなかった場合」に弱くなるという意味でもあります。

現代将棋における美濃囲いの役割

現代の将棋では、囲いの進化や対策の深まりによって、美濃囲いは「基礎」として位置づけられる傾向があります。

- 高美濃・銀冠などへの移行が前提:初期形だけで戦うのではなく、発展して対応するのが主流

- 序盤の柔軟な囲いとして利用:相手の出方を見ながら変化できる汎用性の高い形

- アマチュア将棋では今も主力:学びやすく、実戦で通用しやすい囲いとして重宝されている

囲いの役割は「完璧に守る」ことではなく、「攻めの時間を稼ぐこと」。

その点、美濃囲いは攻守のバランスに優れています。

実際のプロ対局でも使われる場面はある?

現在のプロ棋戦において、美濃囲い単体の採用は少ないものの、以下のようなケースでは今でも活躍しています。

- 女流棋士の対局:比較的序盤の研究が浅めな将棋では美濃囲いの完成度が武器になる

- 相振り飛車の中盤戦:片美濃、金無双、美濃ナグラ(変則形)などが応用される

- 若手棋士による振り飛車実験:独自の構想で基本形を再評価する動きもある

また、将棋AIの分析によって、「美濃囲いをベースにした構想」は評価値的にも十分戦えることが証明されつつあります。

美濃囲いは初心者〜中級者に最適な囲い

最後に整理すると、美濃囲いは「バランス」「構築のしやすさ」「戦型への適応性」に優れており、以下のようなプレイヤーに最適です。

- 将棋を始めたばかりの初心者

- 振り飛車にチャレンジしてみたい人

- 相手の囲いに応じて柔軟に変化させたい人

囲いの評価は戦法との組み合わせで変わります。

美濃囲いが「弱い」という印象がある方も、正しい理解と運用をすれば十分に強力な武器となります。

美濃囲いの攻め方と戦術的な狙い

美濃囲いは守りの囲いとして知られていますが、実は攻めとの相性も非常に良い構造をしています。

特に振り飛車戦法と組み合わせたとき、玉をしっかりと美濃囲いで守りつつ、反対側から鋭い攻撃を仕掛けることが可能になります。

この章では、美濃囲いから繰り出せる代表的な攻め筋や戦術的な狙いについて詳しく解説します。

振り飛車との相性が抜群な理由

美濃囲いは特に四間飛車・三間飛車などの振り飛車と相性が良いとされています。

その理由は以下の通りです。

- 玉と飛車の位置が対角線上にあり、攻めと守りのバランスが取りやすい

- 端を攻められにくい(2八玉型などで端に近すぎない)

- 銀や桂の展開が早く、攻撃陣の構築が速い

例えば四間飛車では、美濃囲いで右側を固めながら、左翼から飛車・角・銀で一気に突破を狙う展開が定番です。

美濃囲いからの典型的な攻撃パターン

美濃囲いから繰り出す攻撃には、以下のような典型的なパターンがあります。

| 攻め筋 | 概要 | 有効な局面 |

| 銀の早繰り出し | 左銀を前線に繰り出して圧力をかける | 相手が穴熊で受け重視のとき |

| 端攻め | 端歩を突き、端桂や端香で崩す | 相手が左美濃や片美濃のとき |

| 角交換からの飛車回し | 角を交換し、飛車を攻め筋に回す | 角道が通っている形 |

| 桂馬の跳躍 | 桂で飛車の利きを支援しながら攻撃 | 相手の金銀が薄いとき |

これらは単独で成立することもありますが、複数を組み合わせることで破壊力が増します。

美濃囲い+銀冠で仕掛けのタイミングを待つ

銀冠に発展させることで、さらに攻撃の自由度が増します。

玉がより安全になるため、以下のようなメリットが生まれます。

- 攻めに使える駒が増える(片銀や飛車を自由に動かせる)

- 多少の無理攻めでも玉がすぐには詰まない

- 相手のカウンターにも耐えやすい

囲いを完成させてから攻撃を開始するという流れが理想ですが、仕掛けのタイミングは相手の陣形によって判断する必要があります。

戦術的な「狙い筋」とは?

美濃囲いは「守りながら攻めの構想を作る」ための囲いでもあります。

そのため、攻撃には以下のような戦術的狙いを意識するとよいでしょう。

- 相手の角道を塞いで主導権を握る

- 飛車交換を仕掛けて敵陣を崩す

- 駒をさばいて一気に攻めきる

囲いが堅いという安心感があるため、無理のない構想でじっくりとした攻めを構築しやすいのが美濃囲いの魅力です。

美濃囲いの崩し方|効果的な攻め筋と手順

美濃囲いは振り飛車党にとって定番の囲いで、横からの攻めに強いのが特徴です。

しかし、完璧な守りではありません。

ポイントを押さえた崩し方を知っておくことで、戦局を有利に運ぶことができます。

ここでは、美濃囲いに対して有効な攻め筋を具体的に解説します。

端攻めから崩す|端歩交換と香攻めの狙い

美濃囲いは端が弱点です。

特に【▲1六歩→▲1五歩→▲1四歩】と端歩を突き捨ててから、香車や歩で圧力をかける戦法は定番の崩し手順です。

たとえば以下のような手順が代表的です。

| 手順 | 解説 |

| ▲1六歩 | 端攻めの準備 |

| ▲1五歩 | 端を突き捨て、香の打ち込みや歩の垂らしを狙う |

| ▲1四歩 | 同歩なら▲1三歩打などで崩しやすい |

端攻めは、相手が玉を△2二や△3二に囲っている場合に特に有効です。

高美濃や銀冠への変化に注意

美濃囲いは変化形である高美濃や銀冠に進化すると、耐久力が上がります。

このとき、端攻めだけでは崩れにくくなるため、中央や斜めからの攻めも合わせて仕掛けるのが理想です。

| 囲いの種類 | 弱点 | 崩し方のポイント |

| 美濃囲い | 端 | 端攻め・角筋 |

| 高美濃囲い | 中央・斜め | 飛角の連携・中飛車 |

| 銀冠 | 角筋にやや脆い | 角の活用・歩交換 |

角筋を活かした斜め攻撃が有効

▲7七角〜▲6六角と構えることで、美濃囲いの玉頭(▲2二付近)に斜めから圧力をかけることができます。

角交換後に▲4五角や▲5五角などに打ち込むと、玉側からの防御が手薄になることもあります。

特に有効なのは以下のような場面。

- ▲角交換→▲5五角打

- ▲7七角→▲6六角→▲2二付近の斜め狙い

- ▲角→飛車→香の三段構え攻撃

中央から揺さぶる筋違い角や中飛車の応用

横・端が強い美濃囲いに対して、中央からの揺さぶりは非常に効果的です。

特に筋違い角(例:▲8四歩→▲7六歩→▲7七角→▲3三角成)や中飛車による中央制圧は、美濃囲いの弱点を突きやすいです。

- 中飛車で中央突破を狙う

- 筋違い角から▲4四銀や▲5五銀といった飛車と連携した攻撃

- 飛角の縦横の利きを活かす配置

初心者でも比較的使いやすく、奇襲としても使える手筋です。

プロ棋士の実戦例に見る崩し方の手筋

美濃囲いはプロ間でも定番の囲いであるため、多くの棋譜が存在します。

特に端攻めや中央攻めの精緻な崩し方は非常に参考になります。

◆参考にしたいプロ棋士の棋譜例

| 棋士名 | 局面 | 崩し方の特徴 |

| 藤井猛 | 美濃 vs 端攻め | ▲1五歩からの香攻め |

| 羽生善治 | 中央攻め | 中飛車+角交換から中央崩し |

| 永瀬拓矢 | 受けからの反撃 | 美濃崩し後の継続手が絶妙 |

将棋アプリやYouTube、ABEMAのアーカイブで視聴できるので、視覚的に学ぶのがおすすめです。

まとめ:美濃囲いを崩すなら「端」「中央」「角筋」を意識しよう

- 美濃囲いは横からの攻めに強いが、端と斜めと中央が弱点。

- 銀冠や高美濃への変化にも注意して、複数の攻め筋を用意。

- 端攻め+角筋+中央の連携がベスト。

- プロ棋譜や解説動画を使って「実戦での形」を学ぶのが近道。

美濃囲いは最強の囲いか?初心者におすすめできる理由

ここでは、美濃囲いの総まとめとして、「美濃囲いがなぜ今も多くの将棋ファンに支持されているのか」を解説していきます。

また、これから囲いを覚える初心者にとっての最適なステップも紹介します。

美濃囲いを極めるための練習法

美濃囲いを強く使いこなすためには、単に囲いの形を覚えるだけでなく、「どのタイミングで、どう展開するか」を体で覚えることが重要です。

◆練習ステップ

- 囲いの形を繰り返し組む(定跡化)

- 美濃囲い+四間飛車の定型パターンを覚える

- 自分から崩す手を指さないよう注意する

- 実戦の中で崩し方・攻め方を体験する

特に四間飛車党の方は、美濃囲いを基本形として、発展形(高美濃・銀冠など)への移行パターンも覚えると勝率が上がります。

学べる書籍・動画・アプリ紹介

初心者〜中級者向けに、美濃囲いを体系的に学べるリソースも豊富に存在します。

◆書籍おすすめ

◆動画・YouTube

- 将棋YouTuber「アゲアゲ将棋実況」:実戦での美濃囲いの使い方

- 「元奨励会員アユムの将棋実況」:美濃囲いの崩し方も網羅

アプリ

- 将棋ウォーズ(日本将棋連盟公認):美濃囲いを使った対局の反復練習が可能

- ぴよ将棋:AI相手に囲いの練習ができ、段階別に対策を学べる

これから囲いを覚える方へのアドバイス

囲いは将棋における“守りの基本”。

なかでも美濃囲いは、構造がシンプルで多くの戦法と相性が良いため、初心者にもっともおすすめできる囲いです。

以下のような理由から、これから囲いを学ぶ方にとって理想的なスタート地点となります。

- 基本形を覚えればすぐ実戦に使える

- 高美濃・銀冠などへの発展も視野に入る

- 四間飛車や三間飛車など、様々な戦法と連携しやすい

まずは、美濃囲いを正しく理解し、失敗しやすいポイントに注意して実戦で繰り返し使うことが上達の近道です。

まとめ|美濃囲いを覚えて将棋を楽しもう

美濃囲いは、長い歴史の中で数多くの将棋ファン・棋士たちに愛されてきた代表的な囲いです。

特に振り飛車と組み合わせることで、バランスの取れた守備力と柔軟な戦い方が実現します。

記事で解説したポイントを振り返ります。

- 「美濃囲い」はシンプルで覚えやすく、初心者にも最適

- 発展形(高美濃、銀冠など)も豊富で戦術の幅が広がる

- 穴熊などとの比較で弱点もあるが、十分に現役の囲い

- 攻め方・崩し方の知識があれば、対策も容易にできる

- 実戦では美濃囲い→銀冠や玉の早逃げなどへの発展が有効

- 書籍・動画・アプリなど学習リソースも充実

囲いの基本を学ぶ第一歩として、美濃囲いは非常に優れた教材です。

ぜひ何度も駒組みを練習し、発展形も取り入れて自分の戦法に磨きをかけてください。

将棋の右玉とは?囲い・特徴・組み方・対策・糸谷流まで徹底解説

将棋のエルモ囲い完全ガイド|組み方・メリット・崩し方まで解説

将棋の舟囲いとは?作り方・攻め方・他の囲いとの違いを徹底解説! | 将棋ロード

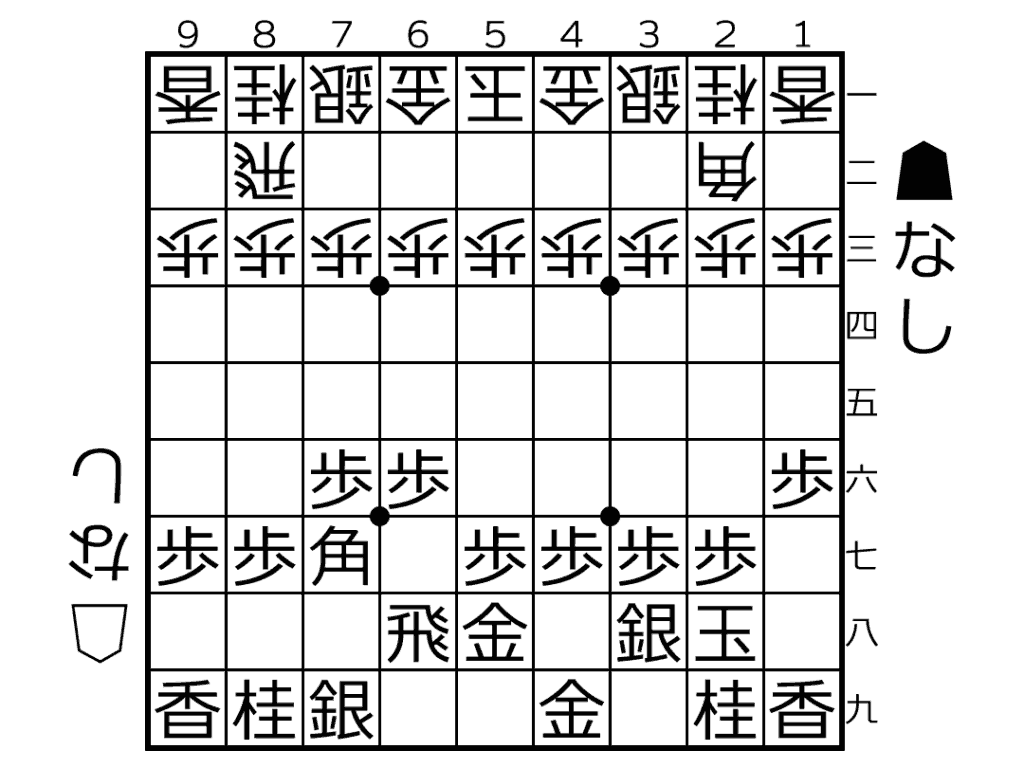

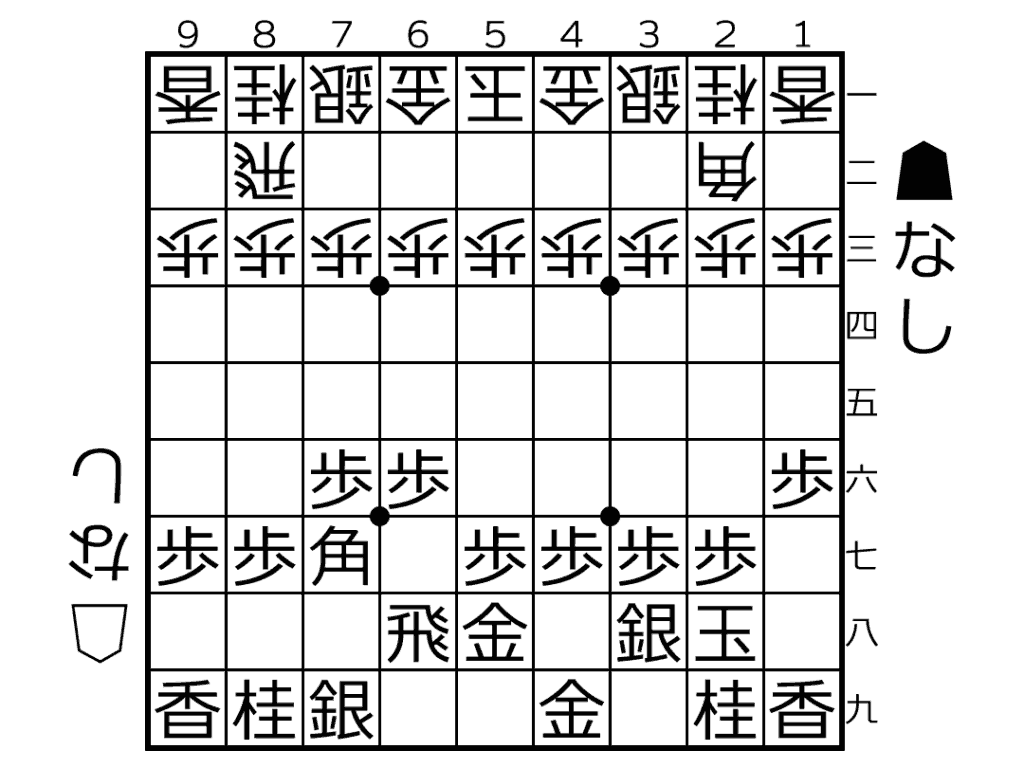

将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説