将棋を覚えたばかりの初心者が、まず身につけておきたい基本の一つが「囲い」です。

囲いとは、自分の王様(玉将)を金や銀で囲って守る陣形のこと。

玉が無防備のまま攻めてしまうと、簡単に攻められて逆転負けすることが多くなります。

一方で囲いをしっかり作れば、多少攻め込まれても持ちこたえることができ、落ち着いて攻めの形を作れるようになります。

囲いには「美濃囲い」や「矢倉囲い」「穴熊」など数多くの種類があります。

それぞれの囲いには向いている戦法や組み方があり、自分に合った囲いを選ぶことで将棋の勝率は大きく変わります。

この記事では、囲いの意味や重要性から、囲い一覧、初心者におすすめの最強囲いランキング、戦法別の相性、囲いの崩し方、学び方まで詳しく解説します。

◆アプリダウンロード数4,000万突破!

将棋のタイトル戦をリアルタイムで視聴したい方は、

【 ABEMA

プロ棋士による解説もついており、初心者でも安心して視聴できます。

>> 将棋見るならABEMA

将棋のおすすめの囲いとは?初心者にもわかる基本と重要性

将棋における「囲い」とは、玉将(おうしょう)を安全な位置に移動させ、金や銀などの駒で守る陣形のことです。

囲いの役割は、相手の攻めから玉を守り、簡単に詰まされないようにすることです。

囲いがしっかりしていると攻めの余裕が生まれ、逆に囲いがないとどんなに有利でも一手で負けてしまうこともあります。

囲いの意味と役割|玉を守る陣形の基本

囲いの最大の目的は「詰みにくい形」を作ることです。

玉が盤の中央にいると、四方八方から狙われてしまいます。

そこで囲いでは、玉を端や片側に寄せて、金銀を近くに置き守りの厚い形を作ります。

囲いには大きく分けて2つの種類があります。

- スピード型:少ない手数で組めるが堅さは控えめ(例:舟囲い、カニ囲い)

- 堅陣型:完成まで手数はかかるが非常に崩れにくい(例:穴熊、銀冠)

このように、囲いの選び方は「手数」と「堅さ」のバランスをどう取るかが重要です。

初心者が囲いを覚えるメリット

囲いを覚えると、将棋の内容が大きく変わります。

まず、玉が安全になることで、攻めに集中できるようになります。

「攻めながら玉の心配をする」状態から解放されることで、自然と読みの深さが変わってくるのです。

また、囲いがあると逆転負けのリスクが減ります。

特に初心者の対局では、相手の反撃を受けきれずに負けるケースが多くなりますが、囲いがあるだけで簡単には負けなくなります。

さらに、囲いを覚えることで自分の戦法も定まってきます。

たとえば、美濃囲いを覚えれば自然と振り飛車を指しやすくなり、矢倉を覚えれば居飛車が得意になっていくというように、囲いは将棋全体の基盤になります。

将棋の囲い方の基本3原則

囲い方には基本となる「3原則」があります。

これは初心者が囲いを組む上でとても大事な考え方です。

- 早く囲うこと

序盤に攻め急がず、まずは玉を囲うのが鉄則です。囲いの完成前に攻めると、反撃されたときに受けきれなくなることが多いためです。 - 堅く囲うこと

手数が少なくても、玉と金銀の距離が近く、駒が密着している形が詰みにくく堅いとされます。舟囲いのように1手で組めても、金銀が離れていれば弱点になります。 - 柔軟に変形できること

囲いは1つの形に固執せず、相手の動きに応じて柔軟に変形できるのが理想です。たとえば、美濃囲いを途中で銀冠や高美濃に発展させるような指し方ができると、より実戦向きになります。

このように、囲いは単なる守りの形ではなく、将棋全体の戦い方に直結する重要な技術です。

将棋のおすすめの囲い一覧と特徴を初心者向けに解説

囲いには数多くの種類があります。

それぞれに特徴や向いている戦法があり、どれを選ぶかで戦い方が大きく変わります。

ここでは囲いの代表的な種類を初心者でもわかりやすいように一覧で紹介し、特徴やメリット・デメリットを解説します。

代表的な囲い一覧

囲いは大きく「居飛車向け」「振り飛車向け」「相振り飛車向け」の3つに分けられます。

◆代表的な囲いの一覧

| 囲い名 | 向いている戦法 | 特徴 |

| 美濃囲い | 振り飛車 | 簡単で横からの攻めに強く初心者に最適 |

| 高美濃囲い | 振り飛車 | 美濃を強化した発展形で上部にも強い |

| 銀冠 | 振り飛車 | 美濃のさらに強固な発展形で上から堅い |

| 金無双 | 相振り飛車 | 左右対称でバランス型、相振りに向く |

| 左美濃 | 振り飛車(相振り) | 美濃の左版、相振り飛車の定番 |

| 左穴熊 | 振り飛車 | 玉を左端に潜り込ませ、最強クラスの堅さ |

| 舟囲い | 居飛車/振り飛車 | 簡単で早く組めるが強さはそこそこ |

| 矢倉 | 居飛車 | 厚く中央の攻防に強い、居飛車の王道 |

| 矢倉崩れ | 居飛車 | 矢倉の簡易版、スピード重視 |

| エルモ囲い | 居飛車 | 短手数で組める現代型、バランスが良い |

| 一間飛車穴熊 | 相振り飛車 | 玉が堅く、相振りで最強クラス |

| ミレニアム | 振り飛車/居飛車 | 急戦に強い現代型 |

| 穴熊 | 居飛車/振り飛車 | 最強の堅さを誇るが組むのに手数がかかる |

| 右玉 | 居飛車 | 玉を右に寄せ、攻めと守りを両立する |

| 雁木 | 居飛車 | 厚みがあり中央の攻防に強い |

| 木村美濃 | 振り飛車 | 美濃を改良し、さらに堅くした形 |

| 高田流 | 振り飛車 | 左銀活用型の攻守バランス陣形 |

| カニ囲い | 居飛車/振り飛車 | 簡単で手数が少ないが薄い |

こうして一覧にしてみると、囲いの多様さがわかります。

初心者はまず、簡単に組めて実戦でよく使われる「美濃囲い」「舟囲い」「矢倉」などから始めるのが無難です。

上級者向けの穴熊や雁木、右玉なども魅力的ですが、ある程度慣れてから挑戦するのがよいでしょう。

初心者が覚えやすい基本の囲い

初心者におすすめなのは、短い手数で完成し、形もわかりやすい囲いです。

具体的には「美濃囲い」「舟囲い」「矢倉」の3つが定番です。

- 美濃囲い:振り飛車の定番。左側に玉を寄せ、金銀で守る形。横からの攻めに強く、相振りにも対応しやすい。

- 舟囲い:美濃囲いの簡易版。金銀の配置が少し薄いが、とても早く組める。

- 矢倉:居飛車の基本。玉を中央寄りに置き、金銀を積み重ねて厚く守る形。

どれも短い手数で形が整い、実戦ですぐ使えます。

特に美濃囲いは振り飛車戦法を学ぶうえで避けては通れない囲いです。

初心者は、まず1つの囲いを決めてそればかり使うと形が自然に身につき、序盤が安定してきます。

上級者向けの高度な陣形

囲いの中には、組むのに時間がかかるものの、完成すれば最強クラスの堅さを誇るものもあります。

代表的なのは「穴熊」「雁木」「ミレニアム」です。

- 穴熊:玉を端に潜り込ませ、金銀で完全防御。居飛車でも振り飛車でも使える。非常に強力だが手数がかかる。

- 雁木:中央を厚くする居飛車向け囲い。攻めと守りのバランスが取れている。

- ミレニアム:急戦に強い現代的な囲い。相手が急いで攻めてきても崩れにくい。

これらは相手の動きに応じて形を変えやすく、中〜上級者が使うと非常に強力です。

ただし、途中で崩されると玉が露出しやすいので、しっかり組み上げる技術が必要です。

このように、囲いには初心者向けの簡単なものから、上級者向けの堅いものまで幅広く存在します。

まずは自分の棋風や戦法に合う囲いを選び、しっかり形を覚えてから徐々にレベルアップしていきましょう。

初心者におすすめの将棋の囲い方5選!最強陣形ランキング

囲いはたくさんの種類がありますが、初心者にとっては「簡単に組める」「強い」「実戦で役立つ」という3つが重要です。

ここでは、初心者が覚えておくべき囲いを、実戦での使いやすさや堅さを基準にランキング形式で紹介します。

それぞれの特徴や組み方も詳しく解説するので、自分に合いそうな囲いをぜひ選んでみてください。

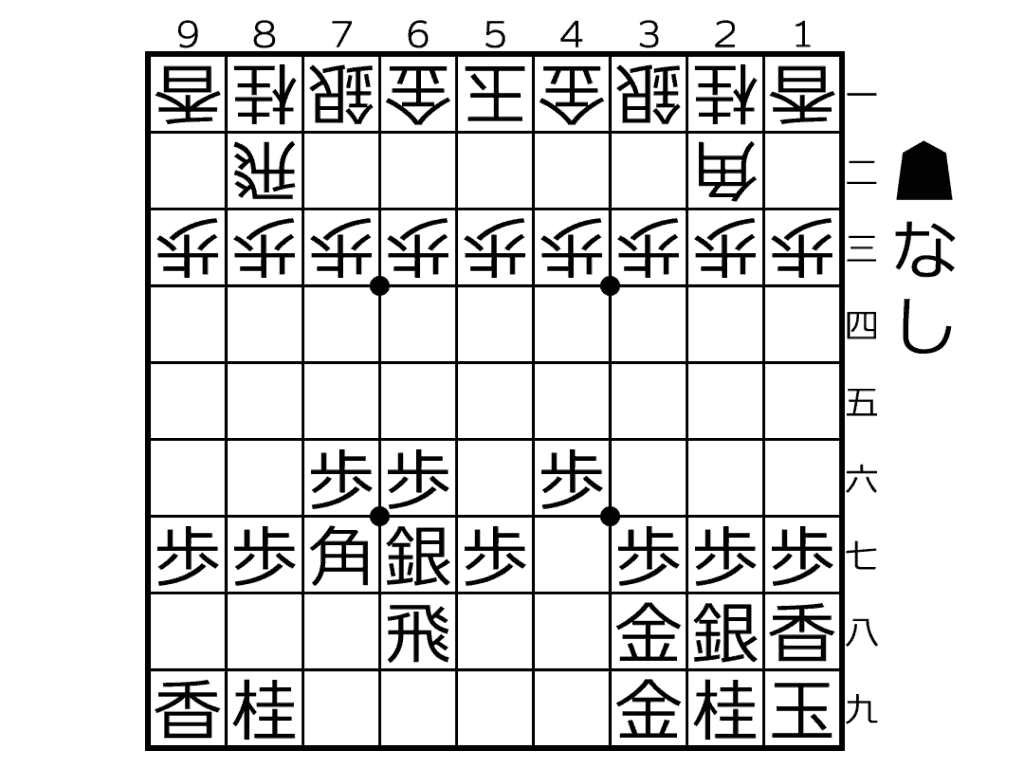

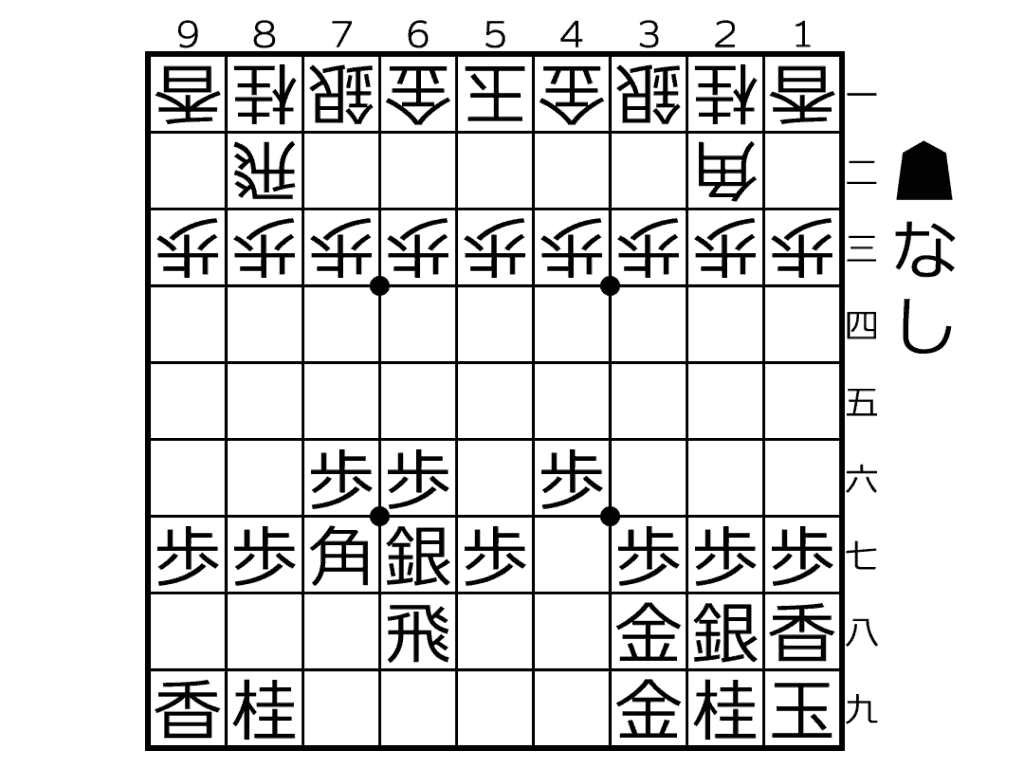

第1位 美濃囲い

初心者にもっともおすすめなのが、美濃囲いです。

振り飛車の定番囲いとして知られ、組むのが簡単で、なおかつ横からの攻めに強いのが特徴です。

将棋ウォーズなどでも振り飛車党のほとんどが使う囲いで、実戦での信頼性が抜群です。

◆美濃囲いの組み方

- 玉を4八→3八→2八に動かす

- 右銀を3八玉に動かす

- 右金は4九のまま

- 左金は5八に寄せる

わずか5手ほどで完成する上に、相振り飛車にも対応できる柔軟性があります。

さらに「高美濃囲い」「銀冠」といった発展形に進化させることも可能で、長く使えるのも魅力です。

◆美濃囲いの長所

- 組むのが簡単で早い

- 横からの攻めに強い

- 相振りでも崩れにくい

◆美濃囲いの短所

- 縦と斜めからの攻めにやや弱い

振り飛車を指すなら、まず美濃囲いをマスターするのがおすすめです。

将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド

第2位 穴熊

次におすすめなのが、振り飛車最強ともいわれる穴熊です。

玉を盤の右下(1九)に潜り込ませ、金銀で完全に固めることで、極めて崩れにくい形になります。

◆穴熊の組み方

- 玉を右下隅(1九)まで寄せる

- 左金、右金を寄せて玉の左右に配置

- 右銀も寄せて固める

手数はかかりますが、完成すれば鉄壁の守りで安心して攻められるのが魅力です。

相手が急戦を仕掛けてこない場合や、じっくりした展開が見込めるときに使うと強力です。

◆穴熊の長所

- 振り飛車最強クラスの堅さ

- 相手の攻めを完全に防げる

- すぐに詰みになることはない

◆穴熊の短所

- 組むのに時間がかかる

- 途中で崩されるとリカバリーが難しい

じっくり戦うのが好きな人におすすめです。

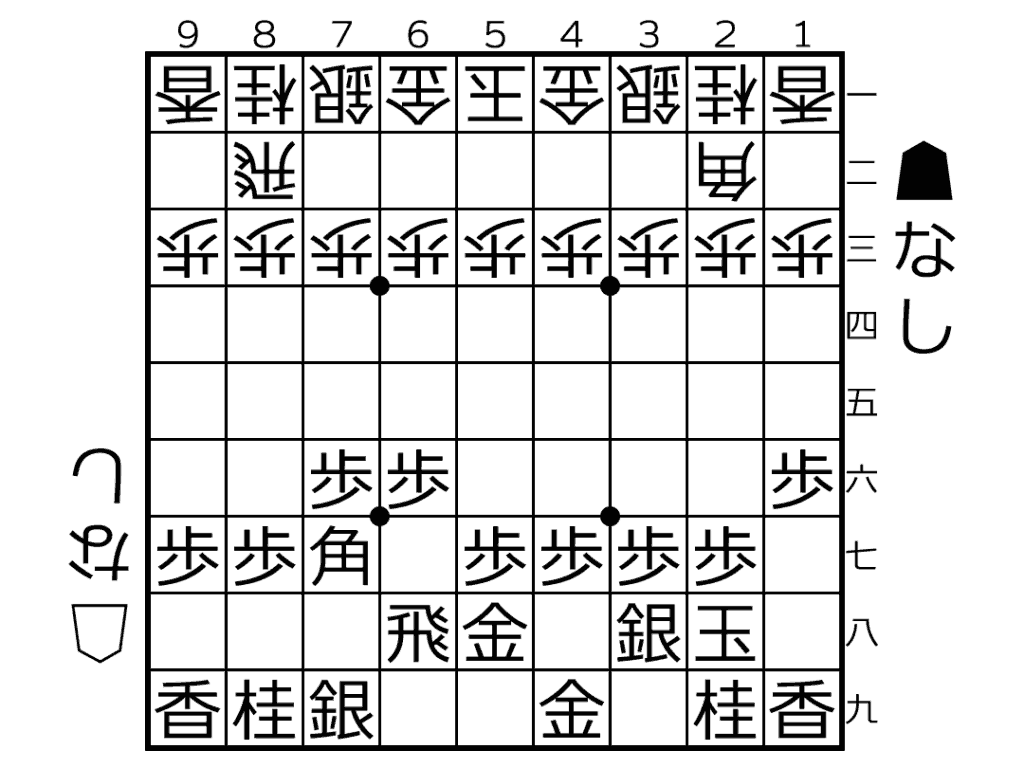

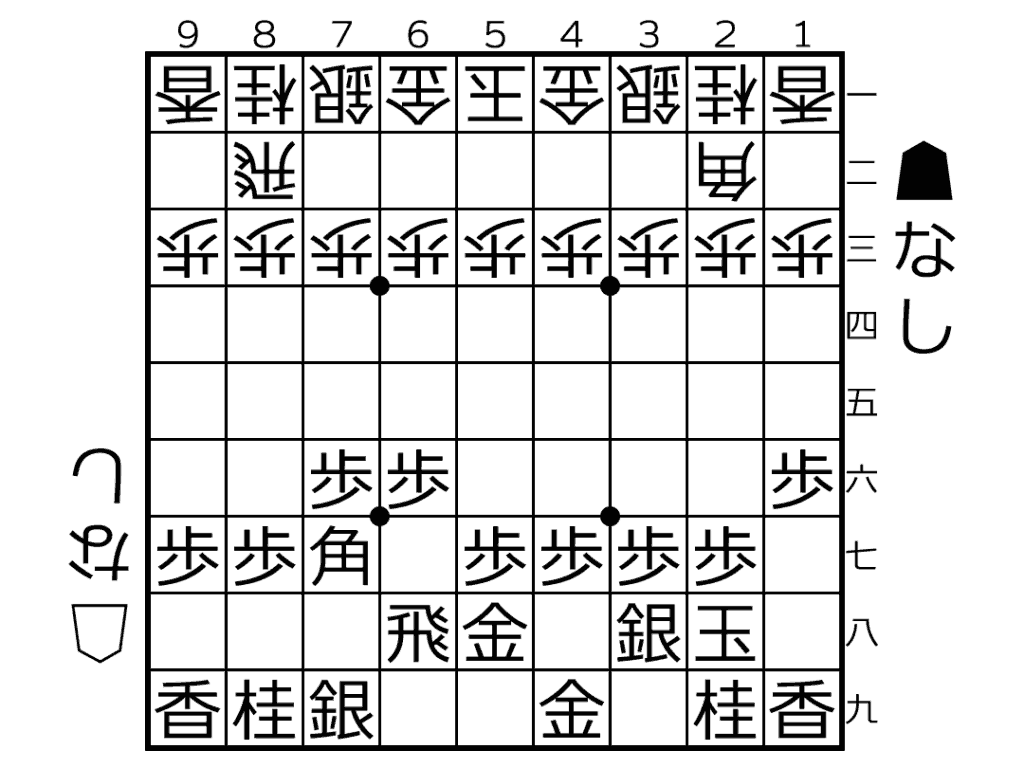

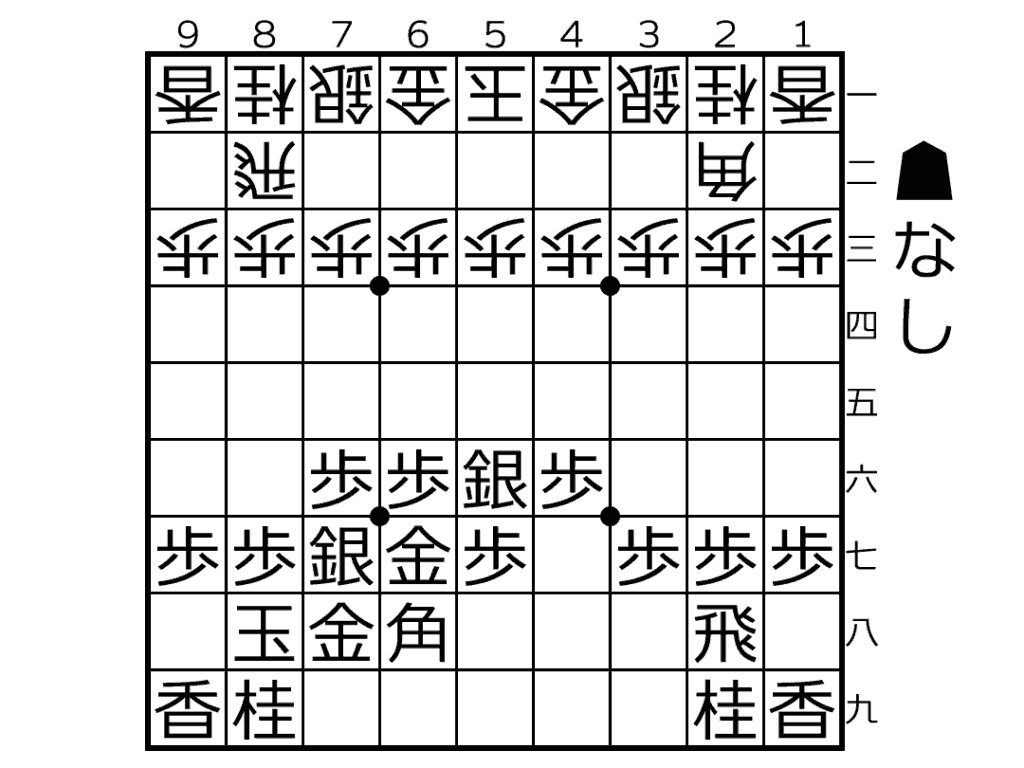

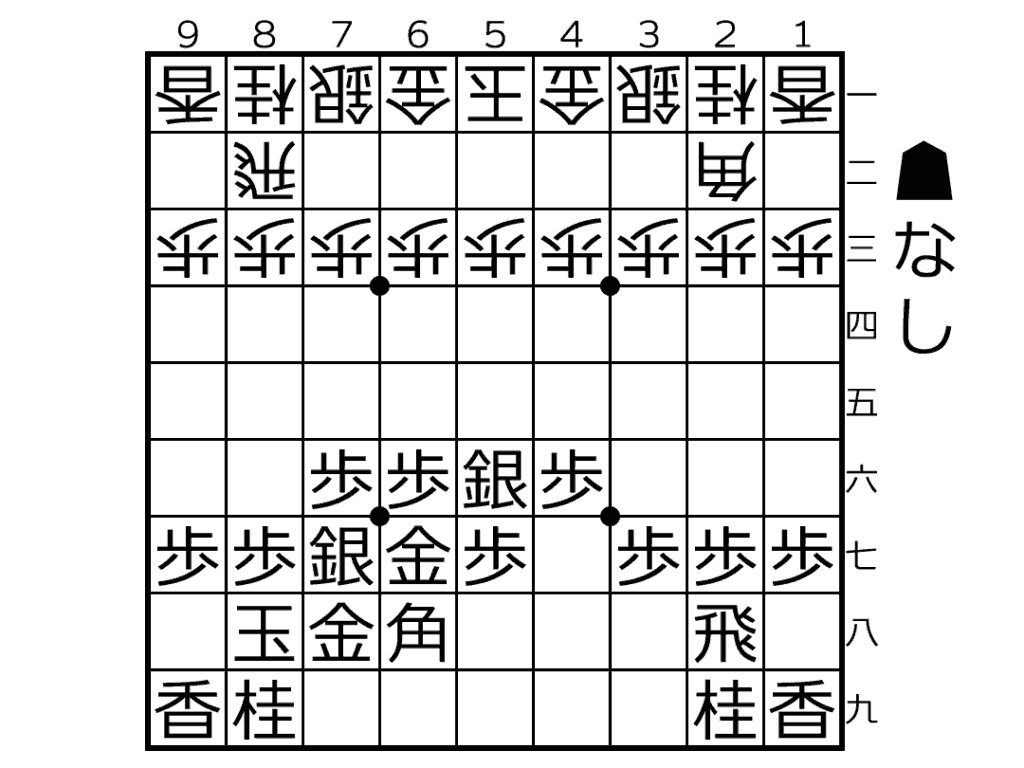

第3位 矢倉

居飛車党の初心者におすすめなのが、矢倉です。

矢倉は居飛車の王道囲いで、玉を中央寄りに置き、金銀で分厚く守る形です。

中央からの攻防に強く、正統派の将棋を学ぶのに最適です。

◆矢倉の組み方

- 玉を8八まで寄せる

- 左銀を7七

- 金を7八、6七に置く

守りが厚く、中央突破を狙う居飛車戦法と相性がいいです。

◆矢倉の長所

- 居飛車の王道

- 厚みがあり上部・中央に強い

◆矢倉の短所

- 左右からの攻めにやや弱い

- 組むのに少し時間がかかる

正統派の将棋を学びたい初心者にぴったりです。

将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説

第4位 銀冠

美濃囲いの発展形が銀冠です。

美濃の弱点である上部の薄さをカバーし、上からの攻めに強くなった形です。

美濃囲いに慣れたら自然に覚えられるので、ステップアップに最適です。

◆銀冠の組み方

- 美濃囲いを完成させる

- 右銀を玉の上部へ

- 左金を一段高くして玉頭を守る

◆銀冠の長所

- 美濃囲いより上からの攻めに強い

- 美濃囲いから自然に移行できる

◆銀冠の短所

- 横からの攻めには美濃囲いにやや劣る

- 組むのに時間がかかる

美濃囲い→高美濃囲いの次のステップとしておすすめです。

第5位 エルモ囲い

現代将棋で人気の高い囲いがエルモ囲いです。

居飛車で使われる囲いで、少ない手数で組める上に柔軟性が高く、最新の定跡とも相性が良いのが特徴です。

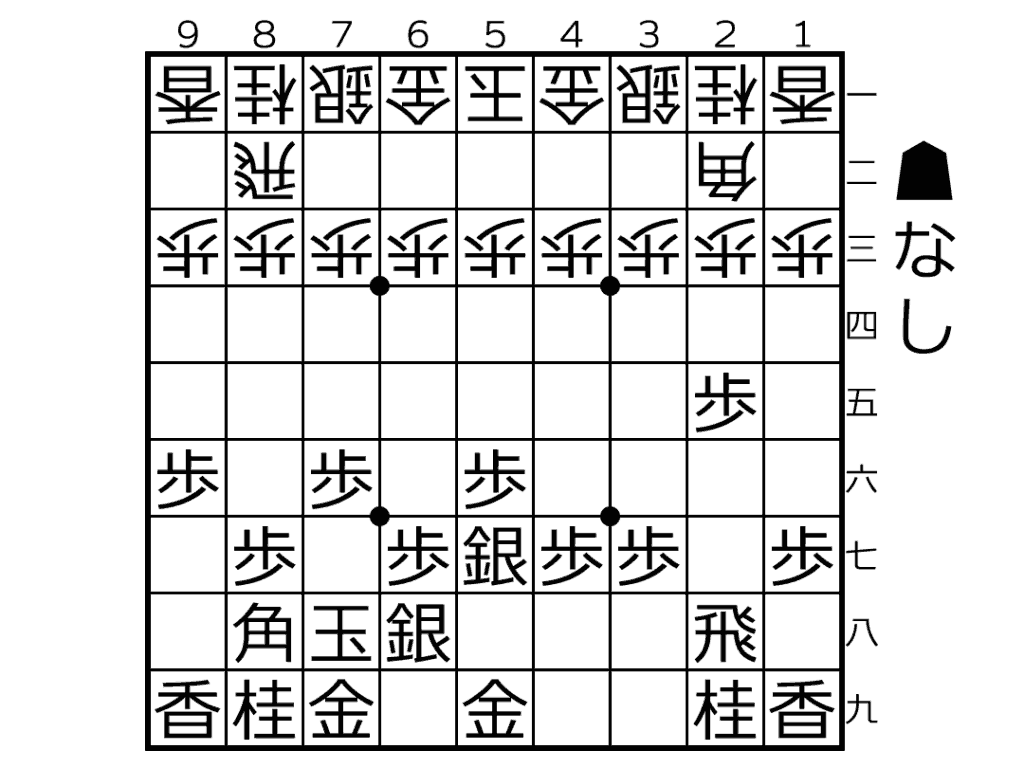

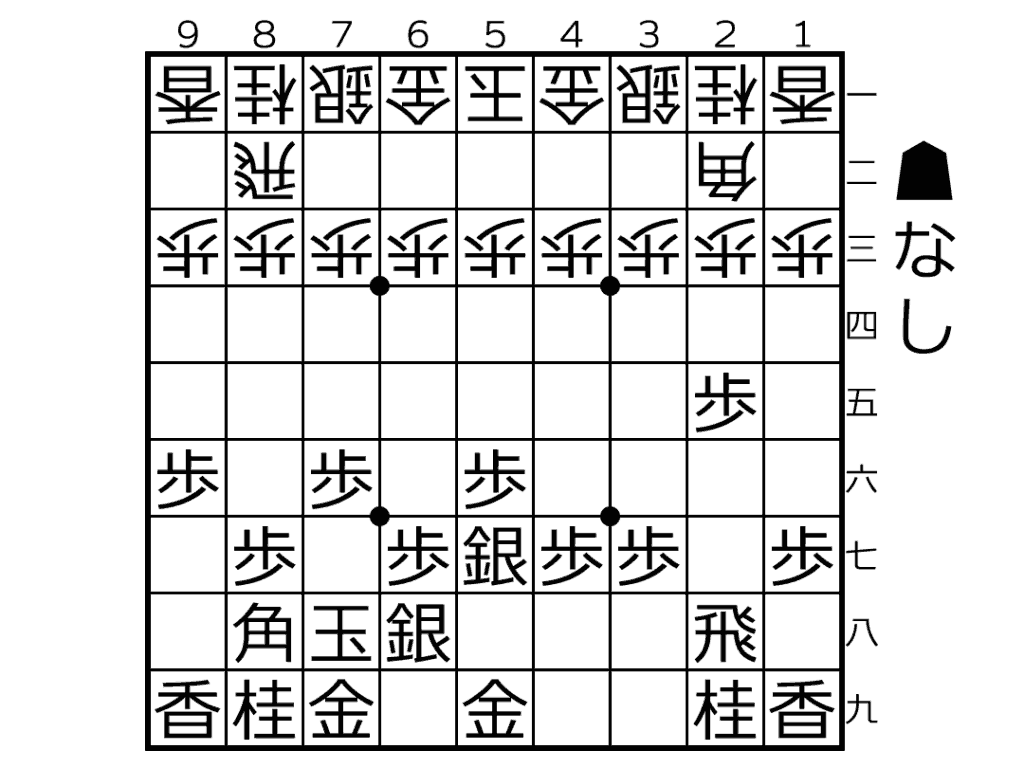

◆エルモ囲いの組み方

- 玉を6八→7八へ動かす

- 左金を7九へ

- 左銀を6八へ

バランスがよく崩れにくいので、現代の将棋に慣れたい人におすすめです。

◆エルモ囲いの長所

- 少ない手数で完成

- 柔軟でバランスが良い

◆エルモ囲いの短所

- 堅さでは矢倉に劣る

最新の戦法に触れたい人はぜひ試してみてください。

将棋のエルモ囲い完全ガイド|組み方・メリット・崩し方まで解説

初心者は、まずは1位の美濃囲いか、居飛車党なら矢倉を選び、形を覚えることから始めるのがおすすめです。

そこから徐々にステップアップして、より堅い形や現代的な囲いに挑戦していくと、自然と棋力も上がります。

将棋の戦法別に見る囲いの相性とおすすめ陣形

囲いを選ぶときに大切なのが「戦法との相性」です。

居飛車か振り飛車か、また相振り飛車かによって、最適な囲いは変わります。

相性の悪い囲いを選ぶと、守りが薄くなり、攻めにも支障が出てしまいます。

ここでは、戦法ごとにどんな囲いが相性が良いのか、特徴とともにおすすめの陣形を紹介します。

居飛車におすすめの囲い

居飛車は、飛車をそのまま右側(自陣の2筋)に構えて戦う戦法です。

中央や右側から攻めるため、囲いも中央に厚みがあり、縦方向の攻めに耐えられるものが求められます。

居飛車で人気が高い囲いは以下の通りです。

- 矢倉:左側に玉を置き、金銀を積み上げて厚い壁を作ります。中央からの攻め合いに強く、居飛車の王道です。

- 穴熊:玉を右隅に潜り込ませて最強クラスの守りを作ります。完成まで時間がかかりますが、居飛車穴熊はプロも使う強力な陣形です。

- エルモ囲い:現代将棋で流行の形。手数が少なく、柔軟性もあり、最新の急戦策とも相性がいいです。

- 右玉:玉を右側に寄せ、攻めにも転じやすいバランス型の囲いです。

特に初心者におすすめなのは、矢倉やエルモ囲いです。

堅く組むなら穴熊、攻めに重視するなら右玉が良いでしょう。

振り飛車におすすめの囲い

振り飛車は、飛車を左側に動かし(5筋や6筋、7筋)、相手の飛車と同じ筋で戦う戦法です。

振り飛車では横からの攻めが強力なため、横方向に強い囲いが適しています。

- 美濃囲い:振り飛車の基本。簡単に組めて横に強い形です。

- 高美濃囲い:美濃を発展させて上からの攻めにも強くした形。

- 銀冠:美濃のさらに発展形で堅さが増し、上からの攻めに強い。

- 穴熊:振り飛車最強クラスの囲いで、完成すれば崩されにくい鉄壁の守りです。

初心者は美濃囲いから始め、慣れてきたら高美濃や銀冠、左穴熊にチャレンジすると良いでしょう。

相振り飛車で有効な陣形

相振り飛車とは、お互いに飛車を振る戦法です。

通常の振り飛車の囲いだと相手の攻めに弱くなりがちなため、相振りに特化した囲いが求められます。

- 金無双:左右対称の形で、相振りでも中央をしっかり守れるバランス型です。

- 左美濃:美濃を逆側に組む形。相振りでも組みやすく実戦的です。

- 一間飛車穴熊:相振りで最強といわれる鉄壁の囲い。

相振りは攻めが激しくなるので、堅く守ることを意識した囲いが有効です。

戦法と囲いの相性の考え方

最後に、戦法と囲いの相性を判断するための基本的な考え方をまとめます。

大切なのは、戦法の狙いと囲いの強みが合っているかどうかです。

中央から厚く攻める居飛車なら矢倉や穴熊が合い、横から攻める振り飛車なら美濃系統が最適です。

相振りでは左右対称のバランス型や左穴熊が強さを発揮します。

初心者のうちは「戦法とセットで囲いを覚える」ことを意識すると、自然に形が身についていきます。

戦法と囲いの相性を理解することで、より効率的に勝てる形が作れるようになります。

次は、相手の囲いを崩す方法を覚え、攻めの技術を高めましょう。

将棋の囲いの崩し方を覚えて攻めを強化する

囲いは玉を守るために作るものですが、将棋に勝つためには「相手の囲いを崩す技術」も重要です。

どれほど堅い囲いでも、必ず弱点があります。

その弱点を的確に突いて崩すことで、相手の玉を露出させ、一気に寄せることができます。

ここでは、代表的な囲いごとの崩し方をわかりやすく解説します。

美濃囲いの崩し方

美濃囲いは横からの攻めに強いのが特徴ですが、縦からの攻めや端攻めに弱点があります。

特に初心者がよくやるのが、無理に横から攻めてしまうパターンです。

これだと玉が逃げやすくなり、逆に反撃を食らうこともあります。

◆効果的な崩し方

- 端攻め:左端(9筋)の歩を突き捨ててから角を使い、銀を投入して端を突破します。

- 縦からの攻め:中央を厚くして、玉頭に狙いをつけて縦方向から圧力をかけます。

美濃は特に端が弱いので、準備を整えたうえで端攻めを狙うと効果的です。

矢倉の崩し方

矢倉は中央からの攻めに非常に強いのが特徴です。

しかし、横からの攻めや角の斜めの利きを活かした攻めが有効です。

◆効果的な崩し方

- 角交換からの端攻め:角を交換しておき、空いた斜めの利きと端攻めを組み合わせます。

- 右側からの攻め:相手の守りが厚い中央ではなく、右側(8筋や9筋)から突破を狙うのも有効です。

矢倉は中央から真っ向勝負するより、斜めの利きや外側から崩すのがコツです。

穴熊の崩し方

穴熊は最強クラスの堅さを誇りますが、弱点もあります。

それは「動きにくい」「端攻めに弱い」という点です。

特に端攻めが決まると一気に崩壊します。

◆効果的な崩し方

- 端攻め:相手の端を突き捨て、歩・銀・桂馬を総動員して端を突破します。

- 飛車の横利きを消す:飛車を攻めて、横利きをなくしてから突破する。

- 持久戦から急戦に切り替える:相手の準備が整う前に急戦で攻めるのも有効です。

穴熊は時間を与えると強固になりますが、逆に攻めるタイミングを早めるのも有効です。

崩しやすい囲い・崩しにくい囲い

最後に、囲いごとの崩しやすさを簡単にまとめます。

| 囲い名 | 崩しやすさ | 弱点 |

| 美濃囲い | 比較的崩しやすい | 端攻め・縦からの攻めに弱い |

| 矢倉 | やや崩しにくい | 角の利き・外側からの攻めに弱い |

| 穴熊 | 非常に崩しにくい | 端攻め・急戦に弱い |

| 銀冠 | やや崩しにくい | 横からの攻めに弱い |

| 金無双 | 比較的崩しやすい | 上からの攻めに弱い |

囲いには必ず弱点があります。

相手の形を見て、どこが薄いかを見極め、そこを的確に突くことが上達の近道です。

このように、囲いの崩し方を覚えることで攻めの選択肢が広がり、相手のミスも誘いやすくなります。

次は、囲いの学び方やおすすめの教材について解説します。

将棋の囲いを学ぶのにおすすめの本や教材

囲いは、形を覚えただけでは実戦でうまく活用できません。

なぜその形が強いのか、どんな狙いがあるのか、どう崩されやすいのかまで理解することで、はじめて「使える囲い」になります。

そのためには、本や動画、アプリなどの教材を活用して、効率的に学ぶのがおすすめです。

ここでは、囲いの基本から実戦での使い方まで学べる教材を紹介します。

初心者向けにおすすめの本

初心者が囲いを学ぶなら、まずは「囲いの基本」を体系的にまとめた入門書がおすすめです。

本のメリットは、基礎から順を追って学べる点と、図が豊富なのでイメージしやすい点です。

◆おすすめ書籍例

「囲いの基本堅陣を築いて勝利を目指せ」

初心者がまず知っておきたい基本的な囲いとその組み方が、丁寧に図解されています。美濃囲い、矢倉、舟囲いなどの定番が中心。

「よくわかる将棋・囲い事典」

囲いの形だけでなく、戦法との相性や崩されやすいポイントまで解説されています。初心者〜中級者向け。

これらの本で、まずは「この囲いはこうやって組む」という形を頭に入れるのが大切です。

囲いの崩し方が学べる本

囲いを覚えたら次は「崩し方」も学びましょう。

崩し方を学ぶことで、自分の囲いの弱点も見えてきます。

◆おすすめ書籍例

「佐藤康光の実戦で使える囲いの急所」

「囲いの崩し方 終盤力養成講座」

これらは自分が指したい戦法に合わせて読んでおくと、攻めと守りの両方が上達します。

プロが解説する陣形の指南書

囲いだけでなく、戦法とセットで陣形全体を学びたい人には、プロ棋士が監修した指南書がおすすめです。

戦法の流れの中で囲いがどのように役立つのかが実戦的に理解できます。

◆おすすめ書籍例

「美濃囲いを極める終盤総手筋」

「一手ずつ解説する基本の矢倉」

こうした本を読むことで、単なる「囲いの形」ではなく、戦法の中でどう活かすかがわかります。

動画やアプリでの学習方法

最近では、本だけでなく動画やアプリで囲いを学ぶ人も増えています。

特にYouTubeには無料で質の高い解説動画が多く、実際の動きを見ながら学べるのでイメージが湧きやすいです。

◆おすすめチャンネル・アプリ

- YouTube『将棋放浪記』

囲いの組み方や崩し方が短い動画で解説されていて、初心者にもわかりやすい。 - YouTube『元奨励会員アユムの将棋実況』

実戦形式での囲いの活用法が学べる。 - 将棋ウォーズ(アプリ)

対局後にAIが囲いの評価をしてくれるので、実戦での練習に最適です。

動画やアプリは、すきま時間で学べるのが大きな利点です。

本と併用するとさらに効果的です。

囲いを学ぶためには、最初に基本を本で覚え、実戦で試しながら動画やアプリで復習する、というサイクルが理想です。

教材をうまく活用して、最強の囲いを自分のものにしていきましょう。

まとめ|初心者はおすすめの囲い方を覚えて最強の陣形を目指そう

囲いは、将棋において「勝つための基盤」といえる存在です。

どれほど攻めの技術があっても、玉が無防備では簡単に負けてしまいます。

逆に、しっかりとした囲いを作り、自分の玉を安全にすることで、攻めに集中できるようになり、勝ちやすい将棋が指せるようになります。

ここまで解説してきた内容を振り返りながら、初心者がこれから最強の陣形を目指すために意識しておきたいポイントをまとめます。

囲いを学ぶメリットを知る

初心者が囲いを覚えると、以下のようなメリットがあります。

- 玉が安全になることで落ち着いて攻められる

- 相手の反撃に耐えられるようになる

- 序盤の方針が決まるので迷いが減る

- 戦法が自然と身についていく

特に初心者同士の対局では、囲いがあるかどうかで勝率が大きく変わります。

まずは形をしっかり覚えて、組むスピードを早めるようにしましょう。

自分の戦法に合う囲いを選ぶ

囲いにはたくさんの種類がありますが、大切なのは「自分の戦法に合った囲いを選ぶ」ことです。

- 居飛車:矢倉、穴熊、エルモ囲い、右玉

- 振り飛車:美濃、高美濃、銀冠、左穴熊

- 相振り飛車:金無双、左美濃、一間飛車穴熊

戦法と囲いの相性が悪いと、うまく攻められず守りも弱くなります。

まずは美濃囲いや矢倉など、基本の囲いを覚え、その戦法で繰り返し実戦経験を積みましょう。

崩し方も合わせて覚える

囲いを覚えたら、その崩し方も学ぶのが重要です。

自分が組んだ囲いを崩されないためには、相手が狙ってくる攻め筋を知っておく必要があります。

さらに、相手が組んだ囲いを崩せるようになると、攻めの幅も広がります。

- 美濃囲いは端攻めに弱い

- 矢倉は角の利きや横からの攻めに弱い

- 穴熊は端攻めや急戦に弱い

こうした弱点を知ることで、守りながら攻める「粘り強い将棋」が指せるようになります。

学ぶサイクルを作る

囲いを上達させるには、本や動画、アプリを活用しながら、実戦で試して復習する「サイクル」を作るのがおすすめです。

- 本で基本形を覚える

- 実戦で何度も組んで感覚を身につける

- 動画でプロの実戦やコツを学ぶ

- AIやアプリで振り返り、改善点を見つける

このサイクルを繰り返すことで、囲いの精度が上がり、自然と上達していきます。

最後に

将棋の強さは、攻めと守りのバランスが重要です。

囲いは守りの技術ですが、実は攻めるための基盤でもあります。

囲いが堅いほど、攻めに集中でき、強気に戦えるようになります。

初心者のうちはまず1つの囲いを徹底的に覚え、それを軸に実戦経験を積んでいくのが上達の近道です。

ぜひこの記事を参考に、自分に合った囲いを見つけ、最強の陣形を目指して将棋を楽しんでください。

将棋の舟囲いとは?作り方・攻め方・他の囲いとの違いを徹底解説! | 将棋ロード

将棋の美濃囲いとは?種類・作り方・崩し方・銀冠との違いまで完全ガイド

将棋の矢倉囲い完全ガイド|組み方・戦法・攻め方・崩し方まで徹底解説